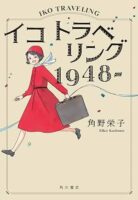

角野栄子/作

KADOKAWA

2022.09

〈版元語録〉戦後激動の日本。中2のイコは英語の授業で、現在進行形に夢中になる。そして、いつか「どこかへひとりで行きたい」と強く願うようになるが、手段も理由も見つからない。しかしある日、大きなチャンスが…。自叙伝的物語。

エーデルワイス:角野栄子さんの青春自伝風小説なのですね。読みやすい本でした。どこまでが事実で、どこからがフィクションなのか、登場人物もあれこれ考えながら読みました。角野さんはブラジルへは結婚していきますが、小説の中ではイコが一人でいくのですね。角野栄子さんの原点を垣間見たような気がします。

コアラ:帯に「自叙伝的物語」とあるので、自叙伝的なフィクションとして読みました。読んだ印象としては、おしゃれだなと。特に女学校の友だちとの会話が、言葉遣いも内容もおしゃれで、すてきな世界だなと思いました。本のデザインも、柱の位置やデザインがおしゃれです。戦後間もない頃、というのは、もちろん私は知らないけれど、描写が具体的で、たとえばp119の後ろから3行目の「新宿駅のまわりは」から数ページを読むと、闇市のごちゃごちゃした感じと匂い、それから、がらっと変わって紀伊國屋書店のりんとした佇まいや外国の本の甘いビスケットのような匂いが、行間から立ち上ってくるようで、追体験するような感覚でした。外国の匂いといえば、子どもの頃、外国の文房具の匂いに憧れを感じたことを思い出しました。最後まで読んで、もう1度最初に戻って「大西洋」の章を読むと、最初はわからなかった「ワンダーランド」(p10)の意味もわかって、最初と最後がつながっている構成は見事だなと思いました。おしゃれというだけではなくて、当時の人々の気持ちや空気が伝わってきました。漢字にルビは振ってあるけれど、これは大人向けの本だと思います。ただ、『魔女の宅急便』(角野栄子/作 福音館書店)の作者の本として、子どもが背伸びをして読むのもいいかなと思いました。

wind 24:楽しく読めたましたが、唐突な感じで場面が変わるので同時に読みにくさも感じました。多感な年頃に戦争を体験し、戦後価値観ががらりと変わりご本人は翻弄されたとは思いますが、そこのところは描かれていませんでした。NHKのドキュメンタリーで戦後進駐軍をどのように受け入れていったかとありました。ある人は戸惑いながら、ある人は興味をもって、でも日本国民は概ね歓迎したとありました。この主人公イコはアメリカという国や人に興味と憧れを持っていたのが文面からよく伝わってきます。最後の方で紀伊国屋書店の編集部にせっかく就職したのに、ブラジルに行ってしまうのも、内面の葛藤などが描かれておらず、唐突さを感じました。著者、角野栄子(イコ)さんのお人柄が伝わってくる作品でした。

シア:とてもおもしろかったです。角野栄子さんらしい読後感がよかったですね。リズムもよくて角野栄子さんの本領発揮というところでしょうか。描写も上手で想像もしやすいと思うので、女子中高生なら楽しく読めそうです。いろいろあってもポジティブな内容で、まるで『魔女の宅急便』のキキそのもの。これは自叙伝的小説ですが、あちらも自叙伝と思っていいのかもしれません。前川さんもトンボみたいですし、おチヨさんもいかにもジブリ作品に出てきそうな人です。イコはこの時代に女学校にも行けているし、ご家庭は比較的裕福だったのではないかと思いました。でも、調べたら現実は少し違うんですね。やはり作家さんだけあって、変え方がお上手だと思いました。戦争の傷跡がなまなましい時代に多感な頃を過ごし、イコは自由であることを渇望します。戦後の混乱について知る人が少なくなってきていますが、重い話でも深刻になりすぎないので、今の子どもたちでも読みやすいと思いました。こういった本がもっと増えるといいと思います。言葉もこの時代の女学生らしいていねいさで、久しぶりに素敵な言葉を目にしました。朝ドラみたいな展開ですし、映像化したらおもしろそうだと思いました。

花散里:この本が刊行されたとき、角野さんの自伝の続編ということで読んでいませんでした。今回、読んで、最初の2章「市ヶ谷」は13歳から高校時代が描かれていて、表紙の絵などからも中高生向けかと思いましたが、後半の内容などから児童文学ではないと思いました。地域の公共図書館ではYAコーナーに配架されていますが……。大人としてはおもしろく、関心を持って読めました。

雪割草:大好きな1冊なので選びました。出版記念のお話会にも行きまして、その際に、角野さんのお話は落書きから生まれるとおっしゃっていたのが印象的でした。p207にもそのことが書かれていますね。それから戦後という時代を知らないので、今とは全く違う新宿や吉祥寺の描写は、驚きながらも興味深く読みました。確かに背景情報がちゃんと描かれていないところがあり、角野ファン向け感は強いかもしれません。でも、児童文学を学んでいたとき読んだ、「子どもの本とは」といういろんな研究書に書かれていたことをおぼろげながら思い出しても、この作品が子どもの本ではないとは言い切れないと私は考えます。

ハル:ほんとシアさんがおっしゃったように、朝の連ドラにしたらおもしろそうだなと思いながら読みました。つまり、モデルがいると思って読むからおもしろいのであって、前知識なしに同世代の子たちが読んだら、おもしろいのかな……どうでしょう。さすがの筆力で、表現はとてもみずみずしくて楽しいですが、やっぱりそれは、著者の言葉として読むからこそ生きているような気もします。

サンザシ:フィクションですが、角野さんの姿が浮かび上がってきますね。文章がうまいから読ませるし。当時の細かい情景をありありと覚えていらっしゃるのがすごいし、さすがだと思いました。版元は、一般書として出して、なんなら中高生も読んでくださいというスタンスなんでしょうね。『トンネルの森 1945』もそうでしたから。ただ、私たちは角野さんを知っているので、興味深く読めるのですが、角野さんを知らない人が読んでもおもしろいかどうかは、疑問です。

さららん:一般書ですが、こんな関連書があってもいいかなと思い、みんなで読む本として今回選書しました。意見はほとんどみなさんと同じです。「キャロル」というニックネームをつけられ、「ほいほい」のアメリカびいきになるイコ。普通の人が使うと、うわすべりになってしまうような表現も、角野節と呼ぶべきか、使い方が実に巧みです。またこの作家がどんな本を読んで大人になってきたのかがわかる点も、興味深く思えました。イコのキャラクターがおもしろいのですが、まわりの人物も、さらっと書かれているようで目の前に立ち上がり、戦後日本の群像劇としても読めました。自分の育ってきた環境に似ていたので、父親に女の子はお嫁にいくのが幸せと、大学進学をいったん反対されたところ(p146)など、強く共感しました。「 一人一人が納得して、一人一人が自分らしく自分を作り上げていく方が、時間が掛かるし難しいかもしれない。でも、そこには自分で運転できる自由があるはずだ」(p263)という部分は、戦争中、他の大勢の子どもたち同じように国策少女だった角野さんが、何が何でも伝えたいことだったのではないかと思います。

アンヌ:この作品は何か点で書かれているようで、主人公のイコの心情にうまく入り込めませんでした。傷痍軍人とか闇市とか風月堂を思わせる新宿の喫茶店や歌声喫茶など、聞いたことのある戦後の風景がポツンポツンと置かれていくけれど、その中で、主人公の戦後の自由を疑う気持ちや現在進行形と語る気持ちがうまく線としてつながっていきません。読んでからこれは続編なんだと気づいて『トンネルの森 1945』(角野栄子/作 KADOKAWA/メディアファクトリー)を読んで、やっと主人公の孤独や継母との関係、父への愛情などがわかってきました。それにしても、『トンネルの森 1945』では戦中が実に見事に描かれているし、さらにファンタジー的な要素もあって魅力的なのにと思いました。児童文学作家の自伝的小説というと石井桃子さんの『幻の朱い実』 (岩波書店)を思い出してしまうのですが、そちらでは実際は結婚したことのない著者が結婚して娘を持ったように書かれていて、こちらでは、結婚してブラジルに渡った角野栄子さんが、一人でブラジルに渡ったように描かれています。きっとイコがだれにも頼らず一人で未来へ向かう終わり方にしたかったのだろうなと思いました。

ルパン:正直、全然おもしろくありませんでした。どなたかが一般書とおっしゃったので、それならば見方も変わるかもしれませんが、児童文学だとしたら、だれに読ませたくて、読者にだれを想定して書いているのかわからない。角野さんだと思わずに、普通の主人公だと思って読むとまったくおもしろくないです。物語としても全然ページターナーでなく、次はどうなるのだろうというワクワク感もありませんでした。読み始めれば文章は上手なので読めてしまうけれど。『橋の上の子どもたち』(パドマ・ヴェンカトラマン/作 田中奈津子/訳 講談社)とは別の意味で、イコに平面的なものを感じてしまいました。もちろん型通りの優等生というわけではないんですが、物語の主人公として理想的すぎるんです。親との確執は匂わせているけれどもドロドロしたところは描いていないし、何があってもぶれない、まわりの人に引きずられない。13歳から22歳までとあるけれど、ある意味老成しているところもあり、理想的すぎて立体感がないんです。迷ったり悩んだりしている場面もあるにはあるんですが、説明的で、結果的にはものごとがとんとん拍子に進んでいて挫折もない。むしろ、イコよりまわりのひとのほうが活き活きと描かれていて魅力的でした。もちろん角野作品ですから文章もうまいし情景描写もすぐれてはいるんですけれど、子どもに手渡したいかというと、まったくそうは思わないです。子どもが読んでもおもしろくないと思います。

すあま:角野さんの自伝的作品だと思って興味を持って読み続けることができたけれど、そうでなかったらどうだったのか、おもしろく読めたのかは、私も疑問です。まず冒頭の部分がよくわからなくて、物語に入りにくかった。戦後、世の中が大きく変わったころに、10代の子たちがどう感じ、どんなことを思っていたのかが描かれていたのはよかった。でも、今の若い子が当時の状況や時代背景を知らずに読んだらよくわからないんじゃないかとも思いました。外国に行くこと自体がとても難しい、大変なことだったというのも、どうしてなのか、何が大変なのかは描かれていないし、そのわりにはイコもその周りの人たちもどんどん外国に行っている。主人公は10代だけれども、児童書としてはハードルが高いし、当時を知っている大人、予備知識のある大人が懐かしく思ったり、共感したりして読むような本だと思いました。前作『トンネルの森 1945』は未読なので、読んでみたいです。

花散里:p130、4行目、高3の春休みに会った同級生・鶴岡千代華ことおチヨさんが、「当然という顔でたばこを吸うと、ふーっと煙を吹き出した。」と、煙草を吸うシーンが描かれ、次のページにも記されていますが、この本を中高生に手渡したいと思っているのだとしたら、こういう時代の作品だったとしても、おチヨさんがかっこよく煙草を吸うという描写を載せるのはいかがなのかと思いました。

サンザシ:この本を読んで、今の子たちが喫煙に憧れるとは思いません。そんなに心配しなくていいと思います。そんなことを心配していると、文学としての表現が不自由になってしまう。

やはりご自分をモデルにした『トンネルの森 1945』のほうは、角野さんを知らない人にとっても、とても興味深く読める自立した作品だと思いますが、こっちは、角野さんのことを知りたい大人や若い人が読む本なんでしょうね。

シア:あまりにも現代と違うので、当時の資料として読めるのではないでしょうか。喫茶店や映画館の描写などは驚きでした。それに、煙草のシーンでおチヨさんのぶっ飛びぶりがさらによくわかりました。この当時、女学校にこんなすごい子がいたんですね。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

西山(メール参加):角野さんはこういう娘時代をすごしたのだな、という関心でさらっと読みました。女学生の、教師のあだ名付けは、やはり愉快だなと。「女学生」の生態と、戦後数年の銀座の様子は興味深かったです。ここから何かを考えたいという刺激は受けなかったので、今日のみなさんのご指摘を楽しみにしています。

しじみ71個分(メール参加):角野栄子さんの自伝的作品の2作目ということですが、中学2年生から23歳の社会人になりブラジルに飛び出していくまでの青春記として、とてもおもしろく読みました。イコちゃんの生き生きして、まだ見ぬ世界にあこがれ、好奇心の塊になって、現在進行形で前に進もうとする姿は清々しかったです。一方、自分の道を見定めたように歩く友の姿をうらやんだり、自分と比較して悲しくなったりと揺れ動く繊細な気持ちやまだ何者でもない自分に対する焦燥感、反抗期の気持や初恋の描写などには時代を超えたリアルさがあって、共感しながら読みました。イコちゃんの後ろに、戦後目まぐるしく変わっていく日本社会が見えますが、イコちゃんの前に進もうとする気持ちの裏に、太平洋戦争の敗戦が大きく影を落としていて、そこからの脱出という意味合いもとても大きかったのだろうと感じました。当時の多くの日本人が同じような気持ちだったのかもしれませんが、あっけらかんとアメリカに憧れて、戦時中のことを忘れて行こうとするあたり、日本人に共通する独特な軽さのようなものも感じました。イコちゃんが言葉に興味を持つのも、知らない人とわかり合ったり、知らない文化を知るためのツールとしてだと思いますが、それを習得する努力にあまり重点を置いていないところがとても「らしい」なぁと愉快に思いました。このイコちゃんの話が『ルイジンニョ少年』(ポプラ社)につながっていくのだと思うと、とてもおもしろいです。最後の「太平洋」の章の最後に向っていく描写の盛り上がりは本当にすごいと思いました。ほかにもたくさん、体感的で美しい情景描写があって、やはり尋常じゃない作家だと改めて思いました。『トンネルの森 1945』と合わせて、戦争文学や戦後文学としてより、少女の青春一代記として読んでおもしろい作品だと思いました。

(2023年08月の「子どもの本で言いたい放題」より)