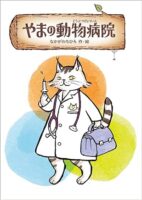

なかがわちひろ/作・絵

徳間書店

2022.08

〈版元語録〉山の動物たちの病気やけがを治してくれるのは、動物病院の先生といっしょにくらしている、ねこのとらまるです。楽しい幼年童話。

さららん:短いお話ですし、すっと読めました。ストーリーと絵がぴったり一致していて、各ページの絵のレイアウトにも心地よいリズムがあり、ひとりの作家が絵も文も手がけた作品の強さを感じます。線のおもしろさを生かしつつ、要所要所に色を入れる手法が成功しています。例えば、「まちの動物病院」や猫の「とらまる」が初めて登場するとき、黄色でアクセントがつけられていて、そのページで語られていることがひと目でわかり、字を読むのに慣れていない子どもたちにとって手助けになるはずです。とらまるが、夜になると「やまの動物病院」を開いて、先生をしのぐ腕前を見せるところなど、猫好きの私としては胸がすく思いがしました。犬のジュリアちゃんの歯を抜く場面では 病院に通う動物たちみんなの力を借ります。棚からぼたもち式に、その歯がみごとに抜けて、爽快な展開です。絵本から物語へ一歩踏み出す子どもたちにぜひお薦めしたい1冊。絵の中に、ジュリアの飼い主田中さんと、まちの先生のラブストーリーもこっそり入っているように見えます。そんな遊び心もおもしろいと思いました。

コアラ:すごくおもしろかったです。絵と文章が連動しているのがとてもいいと思いました。p15のとらまるの絵もいいですよね。片目でしっかり先生を観察しています。ところで、とらまるの治療をみると、病院の薬や注射をどんどん使っているようで、知らない間に減っていることを人間のまちの先生は気づかないのだろうか、と思ったけれど、そんなことに神経質になるような人ではなさそうなキャラクター設定がされているので、薬などはなくなったら補充する、程度の管理かなとも思われます。あと、p53でジュリアの歯が抜けているところが絵に描かれているのも、楽しくていいなと思いました。

雪割草:絵を眺めているだけでも楽しくて、スポットライトのように当てられた色まるが、ポイントかつコントラストになっていてよかったです。まちの先生は暇で、とらまるのやまの動物病院は大忙し。山田さんが「きれがあまったから、ついでに、とらまるのもつくっちゃいました」と言って、まちの先生ととらまるにくれた白衣には、ふたりおそろいで胸にとらまるのマークが付いている。主人公はとらまるだ、というのが随所に描かれていて、それを見つけてまた愉快な気持ちになりました。よく見ると、とらまるとジュリアちゃんは人間といるときはよそ顔で、動物たちといるときはいろんな表情があって、それもおもしろかったです。何度も読んで眺めたくなる作品です。

花散里:この物語は、「よい作品」としか言いようがないと思いました。子どもの本の選定会議を毎月、行っていますが、日本の幼年児童文学に秀逸な作品が本当に少なくて、読み継がれていく作品、残っていく作品が少ないと常に感じています。今回、じっくりと読み返して、この物語はとびぬけてよい作品だと改めて思いました。文章はもちろんですが、絵も楽しめて、かつおもしろい。画面の展開、色の使い方も上手で本当にうまいと思います。特に猫の表情などが微笑ましくて、片目をあけている絵など見入ってしまいます。絵本から児童文学へ移行して行く子どもたちに手渡したい作品であり、これからも読み継がれていく物語だと思います。

wind24:楽しく読みました。中川さんの絵もストーリーも優れていて、絵本から読み物に移行する幼年童話として素晴らしい作品だと思いました。また子どもだけではなく大人の読み手も楽しませてくれると思います。最初の挿絵にもあり、あとがきにも書いてありますが、「ほこら」がまちの病院とやまの病院を結ぶ役割を果たしています。日本にはいたるところに祠があり、モチーフとして身近で、ワクワク感があります。

そしておもしろいのは昼間の「まちの病院」がお客さんが少なく閑散としているのに対して、飼い猫とらまるの夜の「やまの病院」が大繁盛しているところです。昼間寝たふりをして先生の診察するところを真剣に盗み見て、夜の診察に生かすとらまるの表情がおかしくて、おなかをかかえて笑いたくなります。

犬のジュリアの歯を抜くときの構図が「おおきなかぶ」に、またどなたか言われていましたが、動物たちが診察のお礼に持ってくる山の物が「ごんぎつね」にと、親しんだお話が盛り込まれているなど楽しい気づきがありました。私もまちの先生と山田さんこれから良い関係に発展していくのでは?と思いました。おしまいのほうの、 まちの先生の頬の赤みがそれまでより大きく、LOVEの文字の風船が意味深で、もともと山田さん(多分未亡人?)は、まちの先生(多分独身?)に気があったのですよね? 鈍いまちの先生もさすがに気が付くでしょうか(笑)など大人の妄想も膨らむのでした。

繁内:私もこの作品とっても好きで、去年の親地連のセミナーの1年間の振り返りの中でも選ばせてもらった作品です。本当に、図書館で幼年文学を並べていると、同じ人の作品ばっかりで、なかなか新しい人のラインアップが生まれてこないんですね。新しい幼年の本を選ぶのをどうしようと悩むんですが、この物語は、幼年文学として楽しめる、とてもいい作品だと思います。のんびりやでお年寄りの、まちの先生と、ふとっちょの猫のとらまるという取り合わせも、最高です。この物語がおもしろいなと思うのは、私も猫好きで猫3匹飼ってるんですけど、とらまるが診察の前に、バリバリッとつめをとぐところなんかは、しっかり猫なんです。動物としての特徴とか、性質、本性を残したまんま、診察に励んでいるところがすごくおもしろくて、その診察は丁寧で、昼間は寝ているとらまるが、夜は、いいお医者さんだというのも落差がおもしろいです。

子どもたちも読んでて、その辺にいる猫ちゃんも、もしかしたら夜になったら違う顔をしているんじゃないかなとか、ちょっと思ったりするんじゃないかと思うんです。異界への入り口が、ちゃんと用意されているのが、素敵だなって思います。病院の横に祠があって、ここに祠があるってことが、ここにあるのが、町の世界と山の世界の境界で、祠があるってことが印なんだなって、私も見て思ったんですけど、最後読んだら後書きでネタバレされているんです(笑)。これはネタバレがあって楽しいのか、なかったほうが楽しいのか、でも、そういう仕掛けも楽しくて、読みながら細かいことがよく書き込まれていて、いろんな発見ができるのがいいです。

さっきどなたかおっしゃってましたが、『おおきなかぶ』を思わせるようなシーンがあったり、動物たちがお礼を置いていくのは、あれは『ごんぎつね』の世界へのオマージュかなとも思うんですね。子どもたちが読んだことがあって親しみ深いそういう絵本の世界が取り入れられているっていうことも、この物語に入りやすい。絵本から、次の物語へ、っていう段階にある子どもたちが、「あっ、これ知ってる」っていうことって、なじみ深い楽しいことなのだと思って。そういう仕掛けもすごく考えられているということも楽しいところではないかと思います。

絵もすごく好きで、すっぽーんって瓶が抜けたときに、ジュリアちゃんの歯が、抜けてるんですが、そのちっちゃい歯がちゃんと書かれていて、「あ、抜けたね!」と思えるんですよね。子どもたちは、ここを見つけて嬉しいんじゃないかと。こういうところが最高にいいです。みんな動物たちが助け合って生きているっていうのは、子どもにとって好ましくて、そういう気持ちになれるんじゃないかなと思います。

アンヌ:最高に楽しんで読みました。私はまず「ほこら」と「耳毛」でこれは何かが起きるぞと感じたのですが、文章にも絵にも、あちこちに不思議要素がうまく置かれていると思いました。おもしろい推理小説を読み返す楽しみというのは作者が張った伏線を回収したり、ヒントを見つけていくことにあると思うのですが、この物語も同じように、作者が仕掛けた仕組みを再読して見つけることができると思います。何度も読みなおして楽しめるというのは児童文学として重要な要素だと思うので、そういう点でも素晴らしいと思います。私の好きな絵は「やまの動物病院」の札の絵です。作者が「どうぶつたちにはわかります」と説明してくれているけれど、読めない文字が描かれていて、その札が出てくる度に物語のリズムと不思議な動物世界の始まりを感じさせてくれます。

サンザシ:私もこの本の欠点を上げる人はいないと思ったので、この会では議論にならないだろうなと思っていたんです。でも、みなさんの意見を聞いていて、ここが気にいった、というところがそれぞれ違っていたので、そこもおもしろかったです。とらまるは、田中さんのことは気に入ってないんですね。p16やp58のとらまるの表情を見れば、それがわかります。だから、田中さんの作った白衣をすぐには着ないんだろうな、と思ってたんです。田中さんも、「どうせ きないでしょうけど」と言ってるし。でも、その夜、とらまるはすました顔でその白衣を着てるんですね。ここはちょっと笑ってしまいました。絵だけを見ていても、お話が楽しめるという点では、絵本の次に読むものとして、ふさわしいですよね。楽しい読書ができますね。

ハル:お話自体は、構成も決して珍しくはないけれど、動物病院の裏庭に、小さな祠がある、として、それを「あとがき」で、祠は「ふしぎなことがおきた場所にたてられることが多い」と受けるところとか、いかにも本当にこの動物病院が存在していそうに思わせ、物語と現実の世界とをつないでくれているところに、これがファンタジーなのよ! という思いがありました。カモシカのひづめに小石がはさまった、とかも。ああ、これは動物同士で診察できるお医者さんがいなくちゃだめだ、むしろいないと困る、と思わせてくれる説得力があります。この説得力が、物語の吸引力を高めていくんだなと、とても勉強になりました。

ルパン:この読書会でこういう素材はめずらしいなと思いました。何もいうことはありません。全ページに挿絵がある幼年童話、絵本から読み物への移行期の子どもたちに手渡したいですね。いちばんおもしろかったのはみなさんのコメントです。さららんさんの「まちの先生と田中さんのラブ」には「その視点があったか!」と、目からうろこ。コアラさんの「薬補充しなきゃ」には笑った!

シマリス:おもしろいお話だなぁと思いました。子どもが出てこなくて、大人と動物の物語ですが、子どもも感情移入しやすく楽しい本ですね。綱引きみたいにひっぱる場面で、はなみずをたらしたキツネと、おなかかぜのタヌキが、まわりの動物に感染させないか、と心配してしまうのは、コロナ禍の“後遺症”なんでしょうか(笑)

アオジ:わたしも「すばらしい!」というよりほかない作品だと思いました。絵本から物語に移る年齢の子どもたちは、夢中になるでしょうね。私が好きだったのは、やまの病院の、猫がひっかいたような看板です。「大人たちにはわからないけど、本を読んでいる私にはわかるもんね!」と、子どもたちはとてもいい気持になるのでは? 私も、ずいぶん昔にカエルのお医者さんの物語を3つ、4つ書いたことがありますが、プラセボとか、詐欺師とか、誘拐事件とか、なんかこねくりまわして失敗したなと、いまさらながら反省しています! あと、さららんさんがラブストーリーっておっしゃったけど、これは田中さんの片思いなのでは? トラマルは、それに気づいているから、いやな顔をしているんでしょうね。

しじみ71個分:こちらの本は私が選書したのですが、読んで全く素直におもしろいなと思ったのが理由です。この読書会では、YAの本を読むことが多かったので、絵本から読物に移行する年齢層が読んでおもしろい幼年文学、幼年物語というのはどんなものか、ということが今一つ分からないままでした。で、自分がおもしろいと思ったこと自体にあまり自信が持てなかったのですが、みなさんのご意見をうかがって、よいと思ったのは間違いじゃなかったんだなぁと腑に落ちました。テーマ性とか、何とかそういうものでなく、まず読んでおもしろいことが大事でいいんだなと思いました。まず、絵がよくて、まちの先生も、とらまる先生も魅力的だし、最初の動物病院がある場所の絵の中に祠が描いてあったのには、何か起こりそうな予感がしましたし、病院が町と山の境あたりにあるというのも、『西の果ての白馬』と同じように、異界と現世のあわいを象徴していることが後からわかります。繁内さんもご指摘なさったように、動物たちからのお礼が置いてあるのは「ごんぎつね」、アヒルの頭を瓶から抜くのは「おおきなかぶ」と、お話の種があちこちに撒かれているなと思いました。とにかく、読んで可愛くて、楽しくて、とてもおもしろかったです。みなさんと一緒に読めてよかったです。

サンザシ:猫がお医者さんになる話は他にもありますね。『ねこの小児科医ローベルト」(木地雅映子文 五十嵐大介絵 偕成社)は、猫が子どもの病気を治すお医者さんになる話で、とてもおもしろかったです。カエルがお医者さんになる「キダマッチ先生」シリーズ(今井恭子文 岡本順絵 BL出版)もゆかいですが。それに比べ犬がお医者さんになるという話はあまりないような気がします。どうしてかな?

(2023年07月の「子どもの本で言いたい放題」より)