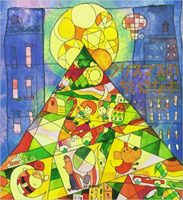

原題:HEAD, BODY, LEGS: A STORY FROM LIBERIA by Won-Ldy Paye, Margaret H.Lippert, & Julie Paschkis, 2002

ウォン=ディ・ペイ & マーガレット・H・リッパート再話 ジュリー・パシュキス絵 さくまゆみこ訳

アートン

2006.10

アフリカの昔話絵本。西アフリカのリベリア北部にくらすダンの人々に昔から伝わる物語。ばらばらに存在していた頭、腕、足、胴体が出会い、合体していく愉快なストーリーを通して、社会の中でもひとりひとりが大事なのだということを子どもたちに教えていたそうです。アートンのアフリカ絵本シリーズ4作目。

(装丁:長友啓典さん+徐仁珠さん 編集:細江幸世さん+佐川祥子さん+米倉ミチルさん)

◆◆◆

<訳者あとがき>

西アフリカにあるリベリアは、解放された奴隷の人たちがつくった国です。つまり、アメリカに連れていかれて奴隷として働かされていた人たちが解放後アフリカにもどって19世紀にリベリアという国をつくったのです。リベリアという名前も「自由の国」という意味です。しかし、1980年代からリベリアでは政治が不安定になり、内戦が始まり、多くの人が亡くなったり、難民になったりしました。またこの内戦は、子どもの兵士が大勢使われたことでも知られています。

今は、民主的選挙で選ばれたアフリカ初の女性大統領エレン・ジョンソン=サーリーフさんが国の立て直しや学校教育に力を注いだ結果、外国に逃げていた難民たちも戻り、平和な日々がふたたび訪れようとしています。ただし内戦で荒れ果てた国土や経済をもとにもどすには、まだまだ時間がかかるようです。

この絵本の文章を書いたウォン=ディ・ペイさんは、リベリア北東部のタビタに暮らす語り部の一家に生まれました。ダンの人々に伝わる物語は、おばあさんから教わったそうですが、それだけでなく太鼓をたたいたり、楽器をつくったり、踊ったり、仮面をつくったり、木彫りをしたり、布を染めたり、壁に絵を描いたりすることなども家族から学びました。

今ペイさんはアメリカに住んで、絵本をつくるだけでなく、主に子どもたちのために楽器を演奏しながらリベリアの昔話を語ったり、リベリアのダンスを教えたり、仮面ダンスの公演を行ったりしています。

物語の中にサクラが出て来ます。サクラというと日本の木というイメージが強いかもしれませんが、リベリアの熱帯雨林には野生のサクラの木がたくさん生えていると、ペイさんが教えてくださいました。野生のサクラだと、サクランボも日本のお店で売っているのよりは小さくてかわいい実なのでしょうね(後で調べてみると、アフリカのチェリーは、日本のとまた少しちがうようです)。

この絵本の絵は、ガーナのファンティの人々の間に伝わる「アサフォの旗」からインスピレーションを得て描かれたといいます。アサフォというのは民兵という意味で、地域を守る組織ですが、それぞれの組織が独特の絵柄をアップリケや刺繍で表現した旗を持っているのです。そのデザインや色がおもしろいので、「アサフォの旗」は、今は美術工芸品としても評価されています。

さくまゆみこ

小-164x200.jpg)

小-164x200.jpg)

小-164x200.jpg)

小-166x200.jpg)