スーザン・ヴァーデ/文 ピーター・H・レイノルズ/絵 さくまゆみこ/訳

さ・え・ら書房

2020.05

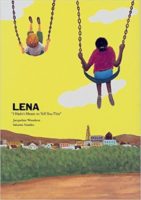

アメリカの絵本。西アフリカのブルキナファソ出身で世界各地で活躍するファッションモデル、ジョージー・バディエルさんの子ども時代を描いた絵本です。主人公はジージーという少女。ジージーはお母さんやお父さんからプリンセス・ジージーと呼ばれていますが、朝早くに起こされて、ティアラのかわりにつぼを頭にのせ、お母さんと一緒に遠くの川まで歩いて、水をくみに行かなくてはなりません。そして、水をくむとまた、お母さんと一緒に歩いて家まで戻ります。

新型コロナウィルスの感染防止策として、手をアルコールで消毒したり、石けんでよく洗ったりするようにと言われていますが、アルコールも石けんも水もすぐそばにはない子どもたちも世界にはいます。この機会に、そう言う子どもたちにも思いを寄せてみませんか。アメリカ図書館協会のnotable booksに選定されています。

ジョージー・バディエルは今、カナダの「ライアンの井戸」という組織と一緒に、アフリカ各地に井戸を作るプロジェクトを進めています。

『てん』(あすなろ書房)、『っぽい』(主婦の友社)などの絵本で日本でも有名なレイノルズさんが、アフリカを舞台に絵を描いているのも、見所です。

さ・え・ら書房は、オビ(今見たら、作者名がすっかり隠れているけど、いいのかな?)にSDGsの指標を入れているのですが、それによると、4(質の高い教育をみんなに)、5(ジェンダー平等を実現しよう)、6(安全な水とトイレを世界中に)、8(働きがいも経済成長も)に該当する絵本のようです。

(編集:佐藤洋司さん 装丁:安東由紀さん)

*全国学校図書館協議会 「えほん50」2021選定

*2021年青少年読書感想文全国コンクール課題図書