ジョン・ゴードン/作 矢島直子/訳

冨山房

1982.05

悪の一味である大将軍と手下の革人間たちがイギリス東部を支配しようと襲って来た。ジョンクとビルとアーフの3人が魔法を使うエリザベスの助けを得て一味をやっつける話。 (日本図書館協会)

悪の一味である大将軍と手下の革人間たちがイギリス東部を支配しようと襲って来た。ジョンクとビルとアーフの3人が魔法を使うエリザベスの助けを得て一味をやっつける話。 (日本図書館協会)

『ピエールとライオン』『アメリカワニです、こんにちわ』『チキンスープ・ライスいり』『ジョニーのかぞえうた』の豆本4冊セット

ゆうゆうとひとり暮らしをしていたジョニーのところへつぎつぎに招かれざるお客がやってくる。ゆかいなゆかいな数え歌絵本。 (日本児童図書出版協会)

アメリカワニの一家が,ABC…と順番にZまで,楽しくアルファベットを教える絵本。ワニの動作がゆかいで,ついひきこまれます。 (日本児童図書出版協会)

有名なくるみわり人形の物語の全訳。クリスマスに贈られたくるみわり人形が,ねずみの軍勢と戦い,マリーをお菓子の国へと誘う。 (日本児童図書出版協会)

規則にしばられるのが大きらいなヒューゴは,母の死や父の逮捕にも負けることなく,自由にのびのびと生きてゆきます。 (日本児童図書出版協会)

精密に描きこまれた石版画,リズミカルなことば,いろいろな工夫やしかけ……。ネコとネズミの”ふたり”の関係を描いた傑作。 (日本児童図書出版協会)

シュゼットと二コラの、春からクリスマスまでの生活や遊びの移りかわりを、写実的であたたかい絵によって描き出した絵本。 (日本図書館協会)

市川氏の考えた話の筋にもとづいて、矢川氏が新たに文を書いている。ジュゼットと二コラの住む村で「世界こどもサーカス」が合宿をする。サーカスの芸を紹介。 (日本図書館協会)

何よりもおいしいお米の入ったチキンスープを毎回登場させながら,1月から12月までの季節の移りかわりを表現した楽しい絵本。 (日本児童図書出版協会)

誰のいうこともきかないへそ曲がりのピエールが,大きなライオンに食べられてしまう! こわくてゆかいで”ためになる”絵本。 (日本児童図書出版協会)

スウェーデンの少女ジョセフィーンの、小学校の入学式からクリスマスまでの生活を、不思議な少年ヒューゴとのかかわりで描く。 (日本図書館協会)

型やぶりの少年ヒューゴと多感な少女ジョセフィーン。二人の”規格外”の子どもが,小学校に通うようになりました。 (日本児童図書出版協会)

ティムとヘレンにポリーとサイモンが生まれました。雪の日ケーキの飾りになるサンタクロースを助けた親子は、楽しいクリスマスをすごします。 (日本図書館協会)

はつかねずみのティムは、ヘレンと結婚しました。でも、ヘレンは、教会からでてきた花よめさんの美しいドレスを見てから、自分もドレスばかり作り始めます。 (日本図書館協会)

はつかねずみのティムと、はりねずみのブラウンさんは、ミルクをもらいに農家へいきます。ねずみを見ておどろいた牝牛たちは大さわぎ・・・。 (日本図書館協会)

1)孤独な発明家カラクタカスが50ポンドで買った中古のパラゴンパンサーが空を飛ぶ話。2)みち潮のため海中に沈みそうになったチキチキバンバンは、危機一髪のところで助かります。 (日本図書館協会)

100年以上も昔の、リンゴの花咲く平和な村や、「忘れ川」に囲まれた北国の不思議な館を舞台に、幼い2人の子をめぐってくりひろげられる幻想的な物語。 (日本図書館協会)

スウェーデンの児童文学

イギリスの絵本。

どぶねずみに捕えられたかえるのウィリーを探しながらのティムの冒険旅行。 (日本図書館協会)

◆1970年4月から1973年1月まで文化出版局編集部書籍編集課で、絵本の編集を担当していました。課長は『ヘビのクリクター』を訳された中野完二さんで、ちょうど文化出版局で絵本の出版を始めようとしていた頃。

H.A.レイの「じぶんでひらく絵本』シリーズ、長新太さんの「らいおん」シリーズや『ぼうし』や『しっぽ』、アーノルド・ローベルの絵本、太田大八さんの『のぼっちゃう』、石川重遠さんの『だれのぼーる』『かくれんぼ』『にじのくに』などの編集にかかわりました。

◆1979年5月から1998年9月までは冨山房編集部で、子どもの本を編集していました。

翻訳絵本、読み物、辞典などさまざまな子どもの本を担当していました。忘れないうちに思い出したものを書き出しました。若い人と一緒に作った本もあります。

小-163x200.jpeg)

イギリスの絵本。小学校低学年から読めるようにと工夫された伝記絵本シリーズの1冊で、車椅子の宇宙物理学者として有名なホーキング博士の子ども時代から、難病にかかって絶望の縁においつめられたこと、そこから気を取り直して好奇心旺盛に何にでも挑戦するようになっていったこと、そして現代で最もすぐれた宇宙物理学者になったところまでを、親しみやすい絵で描いています。

このシリーズのコンセプトは、幼い頃に抱いた夢がどんなふうに将来につながっていったかを絵本で表現するということ。ほかには、マザー・テレサ(なかがわちひろ訳)、オードリー・ヘップバーン(三辺律子訳)、ココ・シャネル(実川元子訳)、キング牧師(原田勝訳)、マリー・キュリー(河野万里子訳)、ガンディー(竹中千春訳)、リンドグレーン(菱木晃子訳)、エメリン・パンクハースト(上野千鶴子訳)、マリア・モンテッソーリ(清水玲奈訳)があり、小学校の図書館に入れたらよさそうです。

ロッダさんの、シリーズではない単発の作品で、オーストラリア児童図書賞を(またもや!)受賞しています。テーマは歴史、多様性、ミステリー、権力に翻弄される若者といったところでしょうか。

学校の遠足で歴史的な町を訪れるはずだったのに、途中でバスが故障します。ほかの生徒たちはそこから歩いて目的地に向かいますが、コリン(転校生)、グレース(足の怪我で松葉杖をついている)、ルーカス(コンピュータ好き)、タラ(バスの中で鼻血を出した)の4人は、フィオーリ先生(イタリア系、遠足の責任者)と共に、その場でタクシーが来るのを待つことになります。

今にも嵐が来そうな天候です。バスを回収に来たレッカー車の運転手に、丘の上の古い館で待つといいと助言され、5人はひとまずその館に避難します。ところがタクシーは現れず、5人はその古い館で夜を明かすことに。コリンは、キッチンにおいてあった書き物机の秘密の引き出しに手作りの美しい本が入っていたのを見つけ、タラと一緒に読み始めます。その本の書名は『彼の名はウォルター』。

ところが、何者かがその本を読ませないようにしているらしく、不気味な館では不気味な現象が次々に起こります。この館では過去に何があったのか、その本にはどんな真実が書かれていたのか──見た目も性格もバラバラで友だちでさえなかった4人の子どもたちが、その謎を解き明かしていきます。

現在と過去を1冊の本で結びつけるロッダさんのストーリーテリングが、すばらしい! 館の不気味さと謎でグイグイ引っ張っていきます。

自分で持ち込んで出してもらった本ですが、原書が276ページ、日本語版が350ページ。ページ数が多いので、訳者あとがきはありません。

(編集:山浦真一さん 表紙イラスト:都築まゆ美さん 装丁:城所潤さん+大谷浩介さん)

***

<紹介記事>

・「朝日新聞」(子どもの本棚)2022年03月26日掲載

週末の遠足でグロルステンという歴史的な町へ出かけた子どもたち。乗っていたミニバスが途中で故障し、フィオーリ先生と4人の生徒は田舎道で立ち往生し、丘のてっぺんにある2階建ての古い屋敷で一晩を過ごすことにした。屋敷の中にあった書き物机から、コリンは表紙に『彼の名はウォルター』と書かれた手書きの本を見つける。不安な夜をその本を読み合うことで切り抜けようとするが、物語の世界が現実に侵食してきて、いいようのない恐怖感に包まれていく。スリル満点のストーリー展開に身がすくむ思いがした。(エミリー・ロッダ著、さくまゆみこ訳、あすなろ書房、税込み1760円、小学校高学年から)【ちいさいおうち書店店長 越高一夫さん】

<紹介映像>

・大阪国際児童文学振興財団 「本の海大冒険」土居安子さんによる紹介

この本は、これまでに出ていたシリーズ6巻分の科学コラムやエッセイを集めて加筆し、新たなエッセイも加えて作られたものです。このシリーズの本当の最終刊、だと思います。ブラックホールなど最新の画像も入っています。

オビに言葉を寄せてくれた村木風海さんは、小学校4年生のときにおじいさんに『宇宙への秘密の鍵』をもらい、それをきっかけにサイエンティストになったのだそうです。そうか、もうそんなに長いことこのシリーズは続いているのか、と感慨深いものがあります。

原著の細かいところにいろいろ間違いがあり、佐藤先生にうかがいながらチェックしていきました。製本は、本の開きがとてもいいコデックス装になっています。

(編集:松岡由紀さん 装丁:坂川事務所)

フランスの絵本。まだこの世界が若かった頃、動物たちは川のほとりでみんな仲良く暮らしていましたが、やがて飢饉に襲われて食べるものがなくなってしまいます。そんなときカメがおいしい実がたくさんなる木の夢を見て、人間のおばあさんをたずね、その木が本当にあって、木の名前を当てると実をもらえると知り、その名が「オノモロンボンガ」だと聞いて、そこまで歩いて行く決心をします。途中で出会ったさまざまな動物がカメより自分のほうが足が速いし賢いと主張して自分こそ一番乗りしようと走って行きますが、みんな何かの拍子に木の名前を忘れてしまい、うまくいきません。

みんなが飢えている時にあらわれる魔法の木の名前をあてる、というモチーフの昔話はアフリカの各地にあり、これもその1つで、原著はフランスで出版されました。私はこれまでに類話の絵本を『ごちそうの木〜タンザニアのむかしばなし』(ジョン・キラカ再話 西村書店)、『ふしぎなボジャビの木』(ダイアン・ホフマイアー再話 ピート・フロブラー絵 光村教育図書)と、2冊訳していて、これが3冊目です。比べてみるのもおもしろいです。

ジョン・キラカさんが来日したときに『ごちそうの木』について話をうかがったのですが、キラカさんはほかの地域にも同じような昔話があることは知らず、自分が直接村で聞き取ったタンザニアの昔話を絵本にしたのだとおっしゃっていました。

(編集:鈴木真紀さん 装丁:城所潤さん+館林三恵さん)

◆◆◆

〈紹介記事〉

・「朝日小学生新聞」2021年12月2日

国際アンデルセン賞、アストリッド・リンドグレーン賞を受賞したウッドソンが自分が生まれて、南部の祖父母の家とニューヨークの母のアパートを行ったり来たりしながら少女時代を過ごし、やがて文字や文章に興味をもって作家をめざすようになるまでの反省を散文詩で描いています。

これを訳すのは結構大変でした。詩のリズムを活かしながら意味が通って行くようにしなければならなかったし、そのままではわかりにくい言葉に注を入れなくてはならなかったし、詩らしい形を整えなくてはならなかったからです。

利発で成績もよい姉オデラの陰で読み書きもうまくできなくて劣等感を感じていたこと、おとなしい兄のホープが歌の才能に恵まれていたのを知り、自分にも隠れた才能があるのかと不安になったこと、肌の色も目の色も自分たちとは違う弟のローマンに最初は違和感を持つけれどやがて弟として大事に思うようになること、大好きだった祖父や、エホバの証人の信者だった祖母のこと、いつも陽気なロバートおじさんが逮捕されて収監され、刑務所に面会に行ったときのことなど、家族のこともたくさん書かれています。

それに加え、ブラックパンサー党やアンジェラ・デイヴィス、キング牧師、マルコムXなども登場し、当時のアフリカ系の人たちがどう考えていたのか、それを子どもの目がどうとらえていたのかをうかがい知ることもできます。

(編集:喜入今日子さん 装丁:アルビレオ イラスト:MARUU)

*全米図書賞受賞

*ニューベリー賞オナー受賞

*コレッタ・スコット・キング賞作家賞受賞

*E.B.ホワイト賞受賞

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〈訳者あとがき〉

本書は、2014年に出版され、全米図書賞、ニューベリー賞オナー、コレッタ・スコット・キング賞、E.B.ホワイト賞など、アメリカの主要な児童文学賞を総なめにしたジャクリーン・ウッドソンのbrown girl dreamingの翻訳です。

ウッドソンは、2015年から2017年までアメリカの「若い人たちのための桂冠詩人」を、2018年から2019年にはアメリカの児童文学大使をつとめています。また2018年にアストリッド・リンドグレーン記念文学賞、2020年に国際アンデルセン賞作家賞を受賞しているので、まさに現代のアメリカの児童文学界を第一線で牽引している作家といってもいいでしょう。

本書はそんなウッドソンの代表作の一つで、オバマ元アメリカ大統領も、アメリカの人種問題を理解するために本書をすすめています。

最近アメリカでは、詩の形式で書かれた物語がたくさん出版されていますが、本書も散文詩で書かれています。それについてウッドソンは「普通の文章で書けば、時系列や因果関係や起承転結をはっきりさせないといけないけれど、これは頭に浮かんでくる思い出を書きとめたものなので、こういう形式がふさわしいと思ったのです」と語っています。

1963年にオハイオ州コロンバスに生まれたウッドソンは、若くして離婚した母親といっしょに、母親の実家があるサウスカロライナ州グリーンビルと、母親が引っ越した先のニューヨーク市ブルックリンを行ったり来たりしながら育ちます。本書はそんなウッドソンの半生記と言えますが、ウッドソンが幼いころから文字や言葉に興味をもっていたこと、それでも読んだり書いたりすることがうまくできずに優等生の姉にコンプレックスを抱いていたこと、先生に励まされて自分の才能に気づいて行くところなどもリリカルに語られており、彼女が作家になっていく道のりを垣間見ることができます。祖父母、父母、きょうだいなど家族のことも、ひとりひとりのイメージがくっきりとうかぶように描かれているのが、おもしろいところです。

また祖父母のいるサウスカロライナにまだ残っていた人種差別についても、キング牧師、マルコムX、アンジェラ・デイヴィスといった先輩たちの公民権運動やフェミニズム運動から受けた影響についても、子どもの視点から描写されているので、BSM(ブラックライブズマター)の背景についてもわかっていただけるのではないかと思います。

詩の翻訳はむずかしく、さまざまに迷いながら訳しましたが、若いみなさんに楽しんでいただければ幸いです。

2021年7月 さくまゆみこ

カナダの絵本。ナチス政権下のドイツから国外に避難していたユダヤ人のイェラ・レップマンは、戦後ドイツにもどり、荒廃と貧困の中で育つ子どもたちを目の当たりにして、本をとおして夢や希望を提供しようと考えます。そして20の国に手紙を書いて、子どもの本を送ってくださいと頼み、それをもとにドイツ各地で図書展を開き、子どもが各国の本に接することができるようにします。やってきた子どもたちにレップマンは、送られて来た本をその場でドイツ語に訳して読んで聞かせます。

送本を依頼された国の中には、ベルギーのように、2度も攻め込んできたドイツに本など送れない、として断る国もありました。レップマンはめげずにもう1度、「ドイツの子どもたちに、あらたな出発をさせてやりたいのです。ほかの国ぐにから届いた本を見ることによって、子どもたちはお互いにつながっていると感じるでしょう。戦争が、また始まらないようにするには、それがいちばんではないでしょうか」と、書いた手紙を送ります。すると、ベルギーからも子どもの本が送られてきたのでした。

この絵本は、小さなドイツ人の女の子アンネリーゼとその弟ペーターが、その図書展でレップマンやいろいろな本に出会い、どんなふうに心を豊かにしていったかを中心に表現しています。想像力がはばたいている場面では、花のモチーフが絵に描かれています。

巻末には、イエラ・レップマンの紹介と、彼女が始めたIBBY(国際児童図書評議会)や、世界初の国際子ども図書館の説明があります。ミュンヘンの国際児童図書館は、市内にあった昔の建物から移って、今は郊外のブルーテンブルク城にあります。私はそのどちらにも訪れたことがあります。

(編集:喜入今日子さん 装丁:城所潤さん+館林三恵さん)

*全国学校図書館評議会 「えほん50」2022選定

<紹介記事>

・2021年9月21日の朝日新聞。原稿を書いてくださったのは記者の松本紗知さん。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

IBBYは、子どもの本に関わる人々を結ぶ世界的ネットワークで、スイスのバーゼルに本部がある。約80の国と地域が加盟していて、子どもの本を通した国際理解の促進や、良質な本を届けるための活動を行ってきた。そのIBBYや、世界で初めての国際児童図書館(ミュンヘン国際児童図書館)を創設した一人の女性イエラ・レップマンを題材にした絵本「子どもの本で平和をつくる 〜イエラ・レップマンの目ざしたこと〜』が、小学館から7月に出版された。

レップマンは、子どもの本が人々の心の架け橋になると信じ、第2次世界大戦後間もないドイツで、世界各国から送ってもらった子どもの本による図書展を開いた。この図書展の開催が、49年の国際児童図書館、53年のIBBYの設立へとつながっていった。

絵本は、弟と図書展を訪れた少女が主人公のフィクションで、姉弟の姿を通して、本が与えてくれる希望や力を描いている。翻訳したさくまゆみこさんは、「単なる理想ではなく、『子どもの本で平和をつくる』ことを,本当に目ざして行動した人がいたことが、具体的に描かれている」と話す。巻末には、レップマンに関する解説もある。

好奇心をもつことに焦点を当てた伝記絵本。体の自由が失われていっても、「どうして?」「なぜ?」と問いつづけた宇宙物理学者の誕生から死までを、すてきな絵と簡潔な文章で描いています。絵がとてもおもしろいです。

先日JBBYの「ノンフィクションの子どもの本を考える会」では、最近出版されている伝記について話し合いました。

かつては子どものための偉人伝がたくさん出て、よく売れていました。そのほとんどは偉さや、人並みはずれた頑張りや、克己心などを描いたものでした。なので、私はどうしても「わざとらしい」と思ってしまっていました。最近の伝記は少し違ってきているように思います(日本では旧態然とした偉人伝がまだたくさん出ていますが)。いわゆる「偉人」ではない人にも焦点を当てた伝記が出るようになりました。それに、偉さではなく弱点ももった人間として描こうとするようになってきたと思います。

ホーキングは「偉人」ではありますが、この絵本では、好奇心を中心にすえ、ホーキングのユーモアやお茶目な側面も描いています。そういう意味では「新しい伝記」の一冊かもしれません。

同名の伝記絵本を私はもう一冊訳していて、それはこちらです。

(編集:浅井歩さん 装丁:吉田考宏さん)

主人公はマケナというケニア人の女の子。山岳ガイドを務める父親と、理科の教師をしている母親との3人家族でナイロビに暮らしていましたが、シエラレオネに出かけた父親と母親がエボラ出血熱で死亡し、マケナは身寄りがなくなります。しばらくは父親の弟の家族に引き取られていたものの、女中同然の扱いを受けてそこにはいられなくなり、路上の暮らしを余儀なくされます。そこで出会ったのが、スノウと呼ばれるアルビノの少女。マケナとスノウは、スラムで何とか生きぬこうとします。やはり身よりのないスノウは、1日に少なくとも3回は魔法の瞬間があるから、それを楽しみに生きていけばいいと、マケナに言います。不思議そうな顔をするマケナに、スノウは言います。

「まず、日の出と日の入り。これで二つね。マザレ(スラムの名)で、おなかぺこぺこで不安なまま目をさまして、スラム街から死ぬまで抜け出せないから生きててもしょうがないと思ったとしても、空を見上げさえすればいいの。お日さまは、マザレ・バレーだろうと、アメリカの金色にかがやく摩天楼だろうと、同じように照らしてくれるのよ。お日さまはいつも、いちばんすてきな服を着て顔を出すの。ハッとするほどすてきな日の出が見られることもあるし、どの朝もほかの朝とはちがうのがいいでしょ。『毎朝が新たな始まりだと思って顔を出すのだから、あなたたちもそうしなさい』って言ってるみたいにね」

「じゃあ、三つ目は?」マケナがたずねた。

「探せば、いつでも見つかるもの。四つ目だって五つ目だって,二十個目だって同じ。ほら、今だって、あたしにとっては魔法の瞬間よ」

日の出と日の入りが毎日違うとスノウが言っても、東京にいたらそんなものかなあ、という程度の理解で終わっていたかもしれません。でも、木曽にいると,空が毎日違うということを実感します。光の具合も、雲の散らばり具合も、空気感も、風の吹き方も、本当に毎日違うのです。

マケナもスノウも命を落とす瀬戸際で助けられ,最後にはそれぞれの居場所を見つけるのですが、マケナを助けるのは、時々顔を出す神秘的なキツネ。スノウの不屈の精神を支えているのは、ミカエラ・デプリンスについて写真と文で伝える雑誌記事。ミカエラ・デプリンスは、シエラレオネで戦争孤児となり、その後プロのバレエダンサーになった女性で、今はオランダ国立バレエ団でソリストを務めています。

(編集:岡本稚歩美さん 装丁:内海由さん)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<訳者あとがき>

本書は、ローデシア(今のジンバブエ)で生まれ、動物保護区で育ち、すでに『白いキリンを追って』『砂の上のイルカ』などで日本でもおなじみになった作家ローレン・セントジョンの作品です。セントジョンは、よく動物を作品に登場させますが、本書にもさまざまな種類のキツネが姿をあらわします。この作品に登場するキツネは、現実のものもあれば、特定の人だけに見えるものもあるらしいのですが、必死に生きようとしている子どもの味方をしてくれているようです。

でも、セントジョンがこの作品で描きたかったのは、キツネよりも「忘れられた子どもたち」のことだったと言います。マケナは親をエボラ出血熱という感染症で失って孤児になってしまいましたし、スノウもアルビノであることで迫害されそうになり、やはり孤児になってスラムに住んでいます。ほかにも、スラムでたくましく生きぬいている子どもたちが登場しています。

ときどき日本の新聞でも話題になるエボラ出血熱は、比較的新しい感染症だと言えますが、致死率が高いので恐れられています。初めて発生したのは1976年で、南スーダンとコンゴ民主共和国でのことでした。近年では2014年からギニアやシエラレオネなどで感染が拡大して「エボラ危機」と言われました。その後いったん終息したかに見え、シエラレオネやギニアでは終息宣言も出されましたが、また2018年からコンゴ民主共和国で流行しています。今、世界の多くの国々は新型コロナウィルスの感染をどう食い止めるかで必死ですが、アフリカにはまだエボラ出血熱とたたかっている人々もいるのです。

セントジョンは、たとえエボラ出血熱が終息したとしても、「エボラ孤児が姿を消したわけではなく、偏見や迷信のせいで村人からつまはじきにされるケースも多々ある」と述べています。エイズ孤児も同様だと思います。セントジョンが生まれ育ったジンバブエにも、孤児が百万人以上いるそうです。首都のハラレから半径10キロ以内で見ても、子どもが家長になっている家庭が6万戸もあるそうです。

また、アルビノの子どもたちが迫害されるというケースも、セントジョンはこの作品で取り上げています。アルビノは、先天的にメラニンが欠乏して肌が白くなる遺伝子疾患ですが、教育がすみずみまでは行きわたっていない場所では、大多数とは違う状態の人がいると、そこには何か魔力が潜んでいると思う人々もまだいます。それで、アルビノの人の体の一部を手に入れて高く売ろうなどという、とんでもないことを考える犯罪者も出てくるのです。

本書でも、スノウはタンザニアで死の危険を感じたのでしたが、そのタンザニアでは、2008年にアル・シャイマー・クウェギールさんという女性が、アルビノ初の国会議員になりました。彼女も子どものころは「人間ではなく幽霊だ」と言われたり、いじめられたりしたと言いますが、人々に自分の体験を話し、アルビノに対する偏見を取り除こうとしています。

また西アフリカのマリ出身のミュージシャン、サリフ・ケイタもアルビノですが、古代のマリ帝国の王家の子孫であるにもかかわらず、白い肌のために迫害され、親族からも拒否されて、若い頃は生活が貧しかったといいます。サリフ・ケイタは、今では世界的に有名なアーティストになり、アルビノの人たちの支援活動を積極的に続けています。

それから本書には、スノウに大きな影響をあたえた人物としてミカエラ・デプリンス(ミケーラと表記されることもあります)が登場しています。ミカエラの本は日本でも出ているので(『夢へ翔けて』ポプラ社)ご存知の方もいらしゃるかもしれません。シエラレオネで戦争孤児になったミカエラは、やがてアメリカ人家庭の養女になり、なみなみならぬ努力を経て、世界で活躍するバレエダンサーになるという夢を実現するのです。

バレエ界に黒人はまだとても少なく、ミカエラには肌に白斑もあることから、その夢を実現するのは、並大抵のことではなかったと思います。

「黄色いスイセンがたくさん咲いている中に、赤いポピーが一つ咲いていたとすると、ポピーは目立ってしまう。どうすればいいかというと、ポピーをつみとるのではなく、ポピーをもっとふやせばいいのだ」という言葉には、ミカエラの強い決意があらわれていて、スノウだけではなく多くの人に勇気をあたえてくれていると思います。

またローレン・セントジョンは環境保護に熱心な作家で、動物保護を目的とした組織ボーン・フリー財団の大使も務めています。

さくまゆみこ

■■■■■

■■■■■

「朝日中高生新聞」2020.11.29紹介

ホーキング博士のスペースアドベンチャーシリーズの、いよいよこれが最終巻です。これまでの巻にはスティーヴン・ホーキング博士も原稿を寄せたり、たぶんプロットにアドバイスをしたりしてかかわっておいででしたが、博士は2018年3月に亡くなられたので、この巻は娘のルーシーさんがひとりで(といっても博士のお弟子さんたちにはアドバイスを受けているかと思いますが)書いています。

それでじつは、私も読み始める前はあまり期待していなかったのですが(これまでの巻でのホーキング博士が書かれたものがとてもおもしろかったので)、読んでみて「ああ、おもしろい。もしかするとシリーズ中でも特におもしろいと言えるかも」と思いました。

本書は、何よりも今の時代にコミットしています。このままいくと未来はユートピアなのかディストピアなのかという問題、パンデミックの問題、専制君主がいた場合の身の処し方、気候変動の問題、AIと人間の共存の問題など、いろいろな点について、私たちに考えるきっかけを提供してくれています。

そして、「足元ばかりを見るのではなく、星空を見ることを忘れないようにしよう」というホーキング博士の言葉でしめくくられています。

シリーズを通しての主人公ジョージは、この巻でも大活躍しますし、親友のアニーもこれまでとは違う、びっくりの姿で登場してきます。トランプそっくりのダンプという為政者も登場してきます。

科学エッセイ(最新の科学理論)には、以下のものが収録されています。

・タイムトラベルと移動する時計の不思議

・気候変動——わたしたちには何ができる?

・未来の食べ物

・感染症、パンデミック、地球の健康

・50年後の戦争

・未来の政治

・未来の都市

・人工知能(AI)

・ロボットをめぐるモラル

・インターネットについて

(日本語版監修:佐藤勝彦先生 装画・挿画:牧野千穂さん 編集:松岡由紀さん 装丁:坂川栄治さん+鳴田小夜子さん 科学コラムの事実確認など:平木敬さん+平野照幸さん)

キーワード:宇宙、時間、感染症、未来、宇宙船、冒険 ディストピア

イギリスの絵本。この絵本を訳したいな、と思ったきっかけは、コロナ禍での子どもたちの不安がいかばかりかと思ったことでした。今は子どもには重い症状が出ないと言われていますが、春ごろまではそれもわからない状態でした。私の孫の一人も4月から1年生になるはずでしたが、学校が開かれずに不安になっていたかと思います。私自身も不安でした。

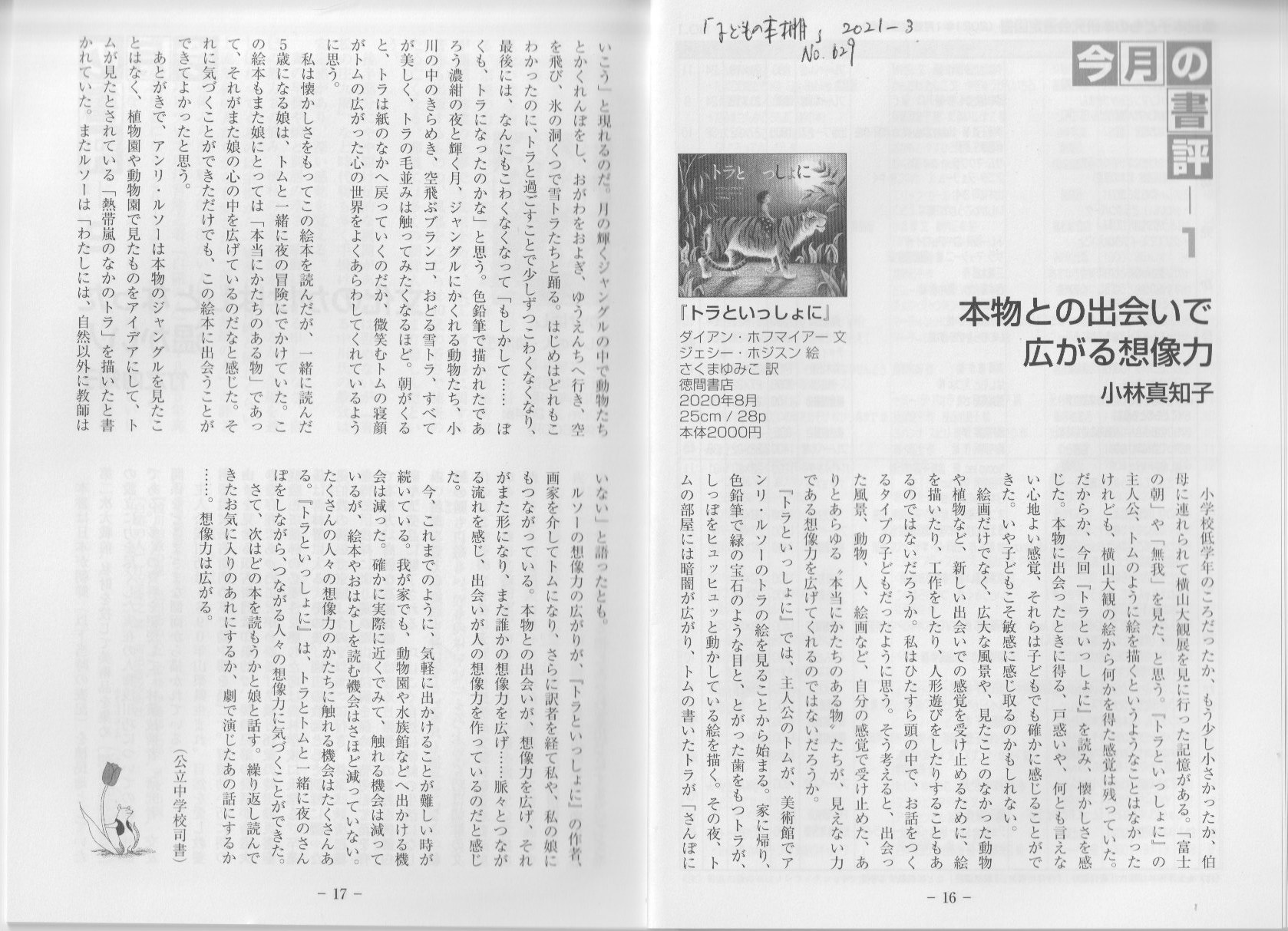

この絵本では、いろいろなことが怖い男の子トムが、自分が描いた絵の中からとびだしたトラといっしょにあちこちで冒険するうちに怖さを克服してゆきます。コロナだけでなく、いろいろな不安を抱える子どもたちに手渡したいと思いました。

とがった歯と、ヒュッヒュッとふる尻尾を持ったトラが、美しく力強く描かれています。トムが自分でもトラの絵を描いてみようと思ったのは、美術館でアンリ・ルソーのトラの絵を見たからです。「不意打ち」とか「熱帯風のなかのトラ」と呼ばれている絵です。絵本の巻末には、ルソーとこの絵についての簡単な紹介があります。ルソーの絵は、一種独特の雰囲気をもっていてそれはそれですごいのですが、トラの絵はホジスンさんのほうがじょうずだと私には思えます。

文章を書いたホフマイアーさんは、南アフリカ生まれで、今はロンドンに住んでいます。私は彼女の絵本をもう一冊『ふしぎなボジャビのき』(光村教育図書)というのを訳しています。

(編集:小島範子さん)

キーワード:トラ、不安、恐怖、絵画、アンリ・ルソー

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆書評(「子どもの本棚」2021年3月号 No.629)

アメリカの絵本。西アフリカのブルキナファソ出身で世界各地で活躍するファッションモデル、ジョージー・バディエルさんの子ども時代を描いた絵本です。主人公はジージーという少女。ジージーはお母さんやお父さんからプリンセス・ジージーと呼ばれていますが、朝早くに起こされて、ティアラのかわりにつぼを頭にのせ、お母さんと一緒に遠くの川まで歩いて、水をくみに行かなくてはなりません。そして、水をくむとまた、お母さんと一緒に歩いて家まで戻ります。

新型コロナウィルスの感染防止策として、手をアルコールで消毒したり、石けんでよく洗ったりするようにと言われていますが、アルコールも石けんも水もすぐそばにはない子どもたちも世界にはいます。この機会に、そう言う子どもたちにも思いを寄せてみませんか。アメリカ図書館協会のnotable booksに選定されています。

ジョージー・バディエルは今、カナダの「ライアンの井戸」という組織と一緒に、アフリカ各地に井戸を作るプロジェクトを進めています。

『てん』(あすなろ書房)、『っぽい』(主婦の友社)などの絵本で日本でも有名なレイノルズさんが、アフリカを舞台に絵を描いているのも、見所です。

さ・え・ら書房は、オビ(今見たら、作者名がすっかり隠れているけど、いいのかな?)にSDGsの指標を入れているのですが、それによると、4(質の高い教育をみんなに)、5(ジェンダー平等を実現しよう)、6(安全な水とトイレを世界中に)、8(働きがいも経済成長も)に該当する絵本のようです。

(編集:佐藤洋司さん 装丁:安東由紀さん)

*全国学校図書館協議会 「えほん50」2021選定

*2021年青少年読書感想文全国コンクール課題図書

アメリカの絵本。グレタ・トゥーンベリさんの本はたくさん出ていますが、これはノンフィクションではなく、グレタさんをモデルにした物語絵本です。

森に暮らす少女グレタのところに、困っている動物たちがやって来ました。欲ばり巨人が森の木を切ってしまい、すみかが荒らされているというのです。欲ばり巨人たちは、家を建てたり工場を建てたりと忙しく、森の動物たちが困っていることには気づきません。

そこでグレタは、たったひとりで「やめて!」と書いた札を持って、巨人に見えるように立っていました。でも、巨人たちは通り過ぎていってしまいます。やがてグレタに気づいた男の子が、グレタのとなりに立ってくれました。そのうちに子どもたちがたくさん集まってきて、死にかけた森を救うために、みんなで欲ばり巨人に抗議をします。

巻末には、子どもたちにもできる提案が書いてあります。

物語絵本になっているので、小さな子どもたちにもわかりやすいと思います。

売上げの3%は、環境保護団体のグリーンピース・ジャパンに寄付されることになっています。

(編集:渡辺舞さん)

アメリカの絵本。フレッド・ロジャーズというのは、アメリカで半世紀以上親しまれた子ども番組の制作者でありメインキャストでもあった人。子どもの言うことに耳を傾け、子どもをどこまでも尊重しようとし、ゆっくりとしたペースで番組を進めていきました。自分が小さいときにいじめられたり、孤独だったりした時のことを忘れず、子どもたちには「あなたはあなたのままでいい。あなたらしく生きればいい」と語りかけていました。また社会の偏見を打ち破ろうとした人でもありました。

彼の番組はYoutubeでもいくつか見られるようですので、のぞいてみてください。

たしかに古い感じはしますし、のんびりとした趣ですが、今アメリカでは、フレッド・ロジャーズが見直されているようです。トム・ハンクスが主演する映画もできています。それは今の刺激の多すぎる社会や、トランプ的な存在にノーと言いたい人も増えているからかもしれません。

(編集:吉崎麻有子さん 装丁:森枝雄司さん)

メキシコ南部のオアハカに伝わる、月と太陽についてのお話。私たちは、なんとなく太陽が沈むと月が出て、月が沈むと太陽が出ると思っていますが、じつは一つの空に太陽と月が一緒に出ていることもありますよね。そんなときオアハカの人たちは、「ゆうべは、お月様がお祭りをしてたんだね」と言うそうです。文章を書いたマシューさんは、何度もオアハカを訪ねて、昔話を聞き、自分でも読み聞かせのワークショップや、ストーリーテリングをしている方。マシューさんは、日本に住んでいたこともあって日本語がわかり、私の訳を送って相談しました。絵を描いたレオビヒルドさんは、オアハカに住んでいるメキシコ人画家で、彼ならではのユニークな絵に仕上げています。巻末には、メキシコの文化を知るための豆知識もついています。

(編集:佐藤友紀子さん 装丁:タカハシデザイン室 天文監修:縣秀彦さん)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<作者あとがき>

メキシコの南部にあるオアハカ州にくらす先住民族の多くは、伝統的に宇宙を注意ぶかく観察してきました。オアハカの南でくらしていたマヤの人たちは、現代のカレンダーより正確ともいえるふくざつなカレンダーを考案していました。サポテカやミシュテカの人たちも、ピラミッドや都市を作ったり、宗教儀式を改革したりするときに、おなじように宇宙を意識していました。

いまでもオアハカの人たちは、月をじっくり観察して、天候を予知しようとしたり、作物の植えつけにふさわしい時期を知ろうとしたりしています。また、月は、美と命の源としてあがめられる一方で、人間らしい一面ももった存在として親しまれています。

こうして月を観察してきたオアハカの人たちにとって、太陽がのぼったあと、まだ空に月が見えるのは、想像力をかきたてるイメージだったにちがいありません。

ひと月をかけて月が地球のまわりをまわるなかで、月がのぼる時間は毎晩、変わっていきます。満月をすぎたあとの下弦の月(月の東側が光っている月)のころは、月は、真夜中に東の空にのぼってきて、朝には南の空を通り、お昼に西の空にしずみます。このため下弦の月のころには、午前中に西の空にかたむきかけた月を見ることができるのです。オアハカの人たちは、こうした現象をユーモラスに表現して「ゆうべは おつきさまが おまつりを してたんだね」というのです。

オアハカの人たちのお祭りは有名で、この絵本の絵を描いたマルティネスさんは、好んでお祭りを描いています。オアハカ州には、17の民族が8つの地域にすんでいるので、さまざまなお祭りが伝わっています。死者の日、ラディッシュの夜、ゲラゲッツァ祭などは有名ですが、そのほかにも、歴史的な出来事や、聖人や、英雄や、通過儀礼などを記念した何百ものお祭りが村々で行われています。この絵本の物語は、「蝶の川」を意味するリオ・パパロアパン川のほとりにある亜熱帯のパパロアパン地域が舞台です。

この本の主人公は3人。ヨーゼフと、イサベルと、マフムード。ドイツのベルリンに住んでいたユダヤ系のヨーゼフは、ナチの迫害を受けて、1939年にハンブルク港からキューバ行きのセントルイス号に乗り込む。キューバのハバナ郊外に住んでいたイサベルは、政権に反抗する父親が逮捕されそうになり、1994年にボートでアメリカを目指す。シリアのアレッポに住んでいたマフムードは、2015年に空爆で家が破壊され、難民を受け入れてくれるはずのヨーロッパに向かう。

時代も場所も異なる3人の難民の子どもたちの物語ですが、やがて彼らの運命の糸が思いがけなくも結びついていきます。私たちの想像を超えた危険や迫害にさらされ、恐怖に脅えながらも、子どもたちは、明日への希望を失わず、居場所をさがし、成長していきます。歴史的事実を踏まえたフィクションです。

時間・空間が交錯するのですが、グラッツのストーリーテラーとしての腕がすばらしい。読ませます。

(編集:水越里香さん 装画:平澤朋子さん 装丁:森枝雄司さん)

***

<紹介記事>

・「朝日新聞」(子どもの本棚)2019年12月28日掲載

今、地球上にはふるさとを追われ命の危険も覚悟で国外へ移り住まなくてはならない人たちが大勢いる。この物語には、そういう状況にありながらも希望を失わずに生きていく子どもたちの姿が描かれている。ナチスの迫害からのがれるユダヤ人の少年。カストロ政権下のキューバからアメリカに向かう少女。内戦中のシリアからヨーロッパを目指す少年。同時進行でつづられる三つの物語が最後のほうでつながるところが圧巻である。難民問題を考えるきっかけにしたい1冊。(アラン・グラッツ作、さくまゆみこ訳、福音館書店、税抜き2200円、小学校高学年から)【ちいさいおうち書店店長 越高一夫さん】

(ふくふく本棚:福音館書店)

スイスのバオバブブックスの編集長が来日なさったとき、表参道のビーガンレストラでお昼を一緒に食べながら話をしました。その時「今はキラカさんにこんな本を描いてもらってるのよ」と聞いて、西村書店につないで出版してもらいました。

前作の『ごちそうの木』は、食べ物がなくなって動物たちが困るというお話でしたが、こちらは、日照りが続いて水がなくなり、動物たちが困っています。ようやく水が流れる川を見つけましたが、そこにはワニがいて、いえにえを差し出さないと水をくれません。この絵本でも、小さくて弱そうなノウサギの女の子が知恵を使って活躍します。キラカさんの絵は、ユーモラス。クスッと笑えるところがいくつもあります。

(編集:植村志保理さん 描き文字デザイン:ほんまちひろさん)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<訳者あとがき>

ジョン・キラカさんは、タンザニアに生まれて今もタンザニアでくらし、村の人たちからいろいろなお話を聞いて書きとめ、それをもとに絵本をつくっています。本書は、そのキラカさんの新作ですが、前作『ごちそうの木』と同じように、日照りがつづいたせいで困っている動物たちが登場します。天候と結びついたくらしをしているアフリカの人々にとっては、水が手に入るかどうかは生死にかかわる大問題です。それで昔話にも、水をさがすとか、水を手に入れるために井戸をほる、というモチーフがよく出てくるのです。

また前作でも、かしこいノウサギが登場していましたが、この絵本でも、ノウサギが大活躍します。ノウサギは、アフリカ各地の昔話によく顔を出すキャラクターです。体が小さく、たたかうための牙も角も、するどい爪も持っていないので、生きのびるためには知恵を使うしかないのが、ノウサギです。力の強い、大きな動物たちに負けることなく、生きる方法を考え出すノウサギは、アフリカの昔話の中では、英雄ともみなされています。昔話をもとに再構成されたこの絵本では、かわいいスカートをはいた姿で登場していますが、そこには、女性や子どもを応援しようと思っているキラカさんの考えがあらわれているように思います。

キラカさんは、2017年夏に来日され、ストーリーテリングや、講演や、子ども向けのワークショップをしてくださいました。末っ子のおじょうさんヴィヴィアンちゃんのことが自慢で、何度も写真を見せてくださったり、何をおみやげにしたらいいかと迷ったりする姿からは、子煩悩なパパぶりを垣間見ることができましたし、講演からは、アフリカに伝わる口承文芸を絵本にして次の世代につなげていこうとする決意がうかがわれました。

さくまゆみこ

ニューベリー賞を受賞した『シャイローがきた夏』の続編です。ビーグル犬のシャイローは、前編に書かれていた様々な出来事をのりこえて、マーティの家にやってきました。でも、シャイローの元の飼い主ジャドは、いろいろな嫌がらせをしてきます。ジャドはまた酔っぱらってはケンカをしたり、トラックを暴走させたりするので、村の人たちも眉をひそめるようになります。

本書では、ジャドがどうしてそんな性格になってしまったのかも明かされています。獣医さんの役目もしてくれるお医者さんのマーフィ先生、施設でいろいろな事件を起こすおばあちゃん、何があっても絶対に目を覚まさない下の妹のベッキー、などサブキャラも存在感を発揮しています。主人公の少年マーティが、なんとしてもシャイローを守ろうとする気持ちが本書でも痛いほど伝わってきます。

(編集:山浦真一さん 挿絵:岡本順さん)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<訳者あとがき>

本書は、アメリカの女性作家フィリス・レイノルズ・ネイラーの作品SHILOH SEASONの翻訳です。

ビーグル犬のシャイローをめぐるネイラーの作品は、アメリカでは4冊出ており、これはその2番目にあたります。アメリカではどの巻もよく読まれ続けていて、2015年には4巻目のSHILOH CHRISTMASも新たに出版されました。また3 巻目までは映画やDVDにもなって人気を博しています。

作者のフィリス・レイノルズ・ネイラーは、1933年にアメリカのインディアナ州に生まれた作家で、小学校4年生の頃から物語を書いていたといいます。日本でも他にアリスのシリーズ(講談社/青い鳥文庫)や、ミステリーホテルのシリーズ(偕成社)などの翻訳が出ています。

シャイローのシリーズの1巻目『シャイローがきた夏』(原題SHILOH 1991)は、アメリカで最もすぐれた児童文学作品に与えられるニューベリー賞を受賞した作品で、2014年にあすなろ書房から翻訳が出て、幸い版を重ねています。この作品は、1993年に別の出版社から『さびしい犬』という題で翻訳出版されたことがあったのですが、その後絶版になって日本語では読めなくなっていました。私は、自分でもビーグル犬を飼っていることもあって、もう一度日本の子どもたちにも読んでほしいと思い新たに訳し直したのでした。

このシリーズでは、全体を通して、動物と人間との関係や、人間としての誠実な生き方や、事実とゴシップの違いや、虐待された子どもなどについて考えさせてくれますが、お説教臭いところはなく、時にユーモアも交えて物語そのものの力で引っ張っていきます。登場人物にもそれぞれ特徴があり、構成もみごとで、物語の伏線もきちんと張られています。よくできた物語として楽しんでいただければ幸いです。

2019年8月 さくまゆみこ

南部アフリカに暮らすツワナ人に伝わるノウサギの昔話集。南アで生まれ育ったナイドゥーさんが、再話しています。

どのお話でも、体の小さなノウサギが、知恵を使って体の大きな動物たちを出し抜きます。

ナイドゥーさんによる「日本の読者へ」という序文もついています。またフロブラーさんの挿絵は、ノウサギのムトゥラのキャラクターをとてもよく表現していて、ユーモラスです。

入っている昔話は、以下の8つです。

1.ゾウとカバのつなひき

2.ノウサギのしっぽ

3.にごった水たまり

4.ノウサギとカメの競走

5.恋するライオン王

6.夕ごはんはどこへ?

7.角を生やしたノウサギ

8.親切のお返し

この本、当初は昨年秋に出るはずだったのですが、翻訳権の取得に時間がかかり、ようやく出ました。

(編集:松原あやかさん)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<訳者あとがき>

この本は、アフリカ南部のツワナの人たちに伝わる昔話を、ビヴァリー・ナイドゥーさんが再話したものです。ツワナの人たちは、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ共和国にまたがって暮らしています。アフリカ大陸は、かつてヨーロッパの国々が地図上で線引きをして国を分け、植民地にしていたので、一つの国の中に多様な民族が暮らし、一つの民族がいくつもの国に分かれて住んでいるのです。ちなみにボツワナというのは、「ツワナ人の国」という意味で、国民の九割がツワナ人ですが、南アフリカ共和国には、それより多い数のツワナ人が住んでいます。

アフリカの昔話には、いたずら者の動物がよく登場してきます。たとえば、日本でも知る人が多いクモのアナンシは、神さまから指示されたものを、ほかの動物をだまして集めたりしています。アナンシはもともとはガーナのアシャンティ地方の昔話に登場するキャラクターでしたが、それが近隣の国の人々にも伝わったり、奴隷貿易の影響でアメリカや西インド諸島にも伝わりました。

世界各地の昔話や神話に登場する、こうしたいたずら者を、文化人類学などではトリックスターとよんでいます。トリックスターは、いたずらや思いがけない行動をして、社会のきまりや力の関係を混乱させます。でも、それだけではなく、トリックスターは新たな価値をつくりだす役割も担っています。まわりの者たちをしょっちゅうこまらせているけれど、どこか憎めない——トリックスターは、そんな存在なのです。

私は、アフリカ各地に伝わる昔話の本をたくさん収集していますが、そうした本にトリックスターとして登場する機会がいちばん多いのが、ノウサギだと思います。カメ、クモなどがトリックスターになるお話もあります。

本書に主人公として登場するノウサギのムトゥラも、そんなトリックスターだと言えるでしょう。身体は小さいし力も弱いのに、知恵(ときには悪知恵)を使って、ゾウやライオンやカバなど力の強い大きな動物たちを出し抜いたり、だましたりしています。力の強い動物にとっては、ノウサギはやっかいないたずら者でしょうが、いつもいじめられている、力の弱い小さな動物たちにとっては、胸がすっとするヒーローかもしれません。でも、時には、ノウサギがもっと弱い動物(たとえばカメ)にへこまされたりするのも、おもしろいところです。日本でもよく知られている「ウサギとカメ」に似たようなお話も、この本の中には入っています。

ムトゥラというのは、ツワナ語でノウサギという意味ですが、すべてのノウサギをさすのではなく、固有名詞として使われています。原書では、ほかの動物たちもツワナ語で登場していた(たとえばカバはクブ、ジャッカルはポコジェー、カメはクードゥというように)のですが、日本の読者にはなじみがないので、ムトゥラ以外は、日本語にしました。

動物が登場するこうした昔話は、じつは人間のことを語っているといいます。お話の中に人間のだれかを登場させると、「ばかにされた」と思ったり、「嫌みを言われた」と思ったりする人も出てきて、村のなかの人間関係がうまくいかなくなる場合があるので、動物の姿を借りて間接的に語るのだそうです。

アフリカ大陸の多くの地域では、「読む・書く」の文字の文化よりも「語る・聞く」の声の文化のほうが尊重されてきました。民族や村の歴史や、叙事詩なども、語り部の人たちが語り、みんなでそれを聞くことによって、伝えられてきたのです。地域によっては「語り」を職業とする人たちがいましたし、夜になると人々が集まって語り合ったり、年配者が子どもたちに昔話を聞かせたりすることも、よく行われていました。けれども、今はアフリカにもテレビやスクリーンメディアが入りこみ、そうした伝統は失われかけています。

昔は、欧米の学者の人たちが、伝承の物語や昔話を集めて出版していましたが、通訳を介しての記録だったり、欧米の昔話風に再話されることも多かったようです。今は、自分たちの文化の源が消えていくことを心配したアフリカの人たちが、あちこちを回って伝承の物語を自分たちで集めるようになりました。たとえば大学の先生が学生たちに、長い休みの期間に祖父母や長老から昔話を聞いて書きとめるようにという宿題を出し、集まったものをまとめて本にするなどということも行われています。またタンザニアの絵本作家ジョン・キラカさんのように、あちこちの村をまわってお話じょうずの人たちから昔話を聞き、それに基づいて絵本をつくっている人もいます。現地のようすをよく知る人たちが集めたり再話したりした本のほうが、語られるときの雰囲気なども伝わってくるので、より楽しく読めるのではないかと私は思っています。

本書も、子どものころ聞いた昔話が楽しかったことを思い出したナイドゥーさんが、今の子どもたちに向けてその楽しさを伝えようと、再話して本にまとめたものです。ナイドゥーさんの作品は、人種差別がはげしかったアパルトヘイト時代の南アフリカの子どもたちを主人公にした『ヨハネスブルクへの旅』(もりうちすみこ訳 さ・え・ら書房)や『炎の鎖をつないで〜南アフリカの子どもたち』(さくまゆみこ訳 偕成社)、父親を殺されてナイジェリアからロンドンへ脱出する子どもたちを描いた『真実の裏側』(もりうちすみこ訳 めるくまーる)が、これまでに日本でも翻訳されていますが、昔話の再話の本が日本で紹介されるのは本書がはじめてです。

ナイドゥーさんは、黒人差別のはげしい時代に南アフリカのヨハネスブルクで生まれました。子どものころは白人だけの学校に通っていたのですが、そのころは目隠しをつけて走る馬みたいに周囲のことが見えていなかったそうです。大学生のときに目隠しをはずすことができたナイドゥーさんは、人種差別はおかしいと思い始め、政府に反対する運動に加わって逮捕され、牢屋に入れられた経験をもっています。その後イギリスに亡命して作家となりましたが、最初の作品『ヨハネスブルクへの旅』は、ネルソン・マンデラが牢獄から釈放されて自由になった一年後の一九九一年まで、南アフリカの子どもたちが読むことはできませんでした。ナイドゥーさんはほかにも、アフリカの子どもが抱える困難や、アフリカの文化や暮らしを伝える本を書いています。私は二〇〇八年にケープタウンで開かれたIBBYの世界大会でお目にかかり、親しくお話をさせていただきました。今回も、お願いすると快く「日本の読者のみなさんへ」というメッセージを寄せてくださいました。

私は「アフリカ子どもの本プロジェクト」というNGOにかかわって、仲間といっしょにアフリカの子どもたちに本を送ったり、ケニアに設立した子ども図書館を支えたり、日本で出ているアフリカ関係の子どもの本を残らず読んで、おすすめ本を紹介したり、おすすめ本をみなさんに見てもらう「アフリカを読む、知る、楽しむ子どもの本」展を開いたりしています。この本を読んで、アフリカの昔話っておもしろいな、と思った方は、「アフリカ子どもの本プロジェクト」のウェブサイト(http://africa-kodomo.com)を開いて、「おすすめ本」の中の「昔話」のところをクリックしてみてください。そこにも、おすすめの昔話絵本や、昔話集がのっていますよ。

二〇一八年冬 さくまゆみこ

Copyright © 2017-2026 バオバブの木と星のうた

Powered by WordPress | Design by Iceable Themes