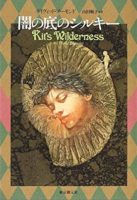

原題:KIT'S WILDERNESS by David Almond, 1999

デイヴィッド・アーモンド/著 山田順子/訳

東京創元社

2001.10

版元語録:寂れた炭鉱町にこしてきた僕は、風変わりな少年に誘われ、死という名のゲームに加わる…。英国児童小説界の新鋭が、不思議な世界を見た2人の13歳の少年を描く物語。

カイナマ:おもしろく読んだって言えばおもしろく読みました。廃坑になった炭坑の町を舞台に、かつて炭坑の事故で死んだ子たちの名前が彫られている中に全く同じ名があるというのはちょっとドキっとする設定です。物語としてはよくできてるなあと思いました。死のゲームっていうのは時代や場所が違っても、子どもたちはよくするものなのでしょう。そして13歳で死んでしまった子どものたちの姿が見えるというのも、なんだかスッと受け入れやすく書いてあるように思います。ジョン・アスキューという問題を抱えた子を救う物語でもあるし、キットが自分の存在を確認する物語でもあるのかなと思います。最後おじいちゃんが亡くなるんですけど、そのおじいちゃんにかわいがられた女優志望の娘アリーも、人物がよく描かれているなと思います。

プルメリア:最初に書かれていた「時計の針を戻して・・・」を読んで、神隠しから戻ってくる話なのかなと思いましたが、まったく違いました。茶色く色あせた本、字も細かくて読みにくいなと最初作品を手にした時思いましたが、1章があまり長くなく次の章を読みたくなるような終わり方。死のゲームがあり、途中からラクの冒険物語があり、怖い存在のシルキー少年がときどき出てくる。重たい部分があっても明るさがある作品に惹きつけられて一気に読みました。登場人物では少年のおじいちゃんにすてきな印象。読み終えたとき、重い作品というより大きな山を乗り越えたおだやかなさが残りました。同じ作家の『パパはバードマン』(金原瑞人訳 フレーベル館)は、絵はすてきでしたが難しかった。でも今回の作品では、この作品がいちばんよかったです。残念なことは、出版されて10年あまりなのにこんなに紙が変色していると手にとられにくいかな。

アカシア:ストーリーが単純ではないですね。テーマの一つは死だと思いますが、とても重層的に描かれています。現実世界ではおじちやんが死に向かっていて、子どもたちは死のゲームをしていて、アスキューは自分は死のうとある時点で思っているわけだし、それにキットをひきこもうとしているわけだし、キットはラクの物語を書いて乗り越えようとしているし、アリーは「雪の女王」という子どもを死に誘う物語の役をしている。そういうものが複雑にからみあっているので、それがおもしろいところだなと思いました。この作家はリアリズムともつかず、ファンタジーともつかない部分がありますね。シルキーという不思議な存在が出てきて、それがリアリズムの中に入り込んでくる。そういうところが、ほかの作家と違う、おもしろいところだと私は思いました。

レジーナ:これ以上進んだら、死の世界に足を踏み入れてしまうというぎりぎりのところで子どもたちを救うのが、目に見えないものの存在なんですね。おじいさんが炭鉱夫というのは、アンモナイトなどの太古の遺物が入り混じった闇を旅するタイムトラベラーだと語る場面がありますが、死の世界を行き来しつつあるおじいさんもまた、過去の記憶をたどるタイムトラベラーの段階にあります。そのおじいさんによって、炭鉱に象徴される闇の中にいるキットが助けられ、新たな人生を生き始める過程が、美しい寓話として描かれています。ラクの物語も心に残りました。キットは、ラクの物語を自分の物語として語ることによって、過去と現在、想像と現在、闇と光をつないでいくんですね。それと対照的なのが、闇の底をのぞきたいという欲望は危険なことだと考える校長先生です。しかし子どもは、一度心の闇に入って、子どもとしての自分を殺すことで、大人になっていく。一方、女の子のアリーは、『雪の女王』を演じることで、そこまで危ういところまで踏みこまずに、成長のプロセスを上手に乗り越えているように感じました。

タビラコ:思春期の人たちが半ば暴力的に死に近づいていくというのは確かだと思うけど、男女の差があるのかしら? それはともかく、アーモンドの作品には『肩甲骨は翼のなごり』(山田順子訳 東京創元社)もそうだけれど、とても魅力的な女の子が出てきますが、この作品のアリーも生き生きとしていて魅力的ですね。わたしがアーモンドの作品を読んでいつもすごいなと思うのは、登場人物の内面を深く掘りさげて書きながら、とても大きな世界を同時に描いていることなんですね。『火を喰う者たち』ではキューバ危機、この作品も太古の大陸が一つだけだったときのこととか……。ただ、翻訳は、とても難しい作品なんだろうなと思います。おじいちゃんが「闇」について語るところなど英語ではdarkness だけど、「闇」っていうととたんに深遠で、高尚な感じになってしまうし……。

ウアベ:すごく重層的で、情景や人物描写が本当にうまい。優等生じゃない人たちの描き方がうまくて、人物が魅力的だと思いました。生命とか生きることの不思議、人間の存在の不思議、時間が積み重なっていくことか、表面的ではなく、深いところまで入っていく感じがしました。それと土地の雰囲気。炭坑あとの、夜になると真っ暗になりそうな荒野の感じがすごく伝わってきて、真っ暗な穴の中にふとシルキーが浮かび上がってくるイメージがすてきだなと思いました。日常の中にふと不思議な物がでてくる、現実に足がついているからこそこういうファンタジーが生まれるんだと思いました。貧しい人々が多いラテンアメリカではプリミティブなものから発生したファンタジーはあっても、ハイファンタジーは生まれにくいとこのごろ思うのですが、アーモンドの作品は土地に根ざした感じに類似性を感じました。

アカシア:ハイファンタジーというのはどんなのですか?

ウアベ:この世界とは別の1つの世界をつくって、その中で現実ではない物語が展開するというようなものじゃないですか。それから、p145「だから、あたし、演じるのが好きなんだよ、キット。魔法みたいだもん。」の書き方が好きだなって思いました。この子は演じることで、そして主人公は書くことで救われているんだろうなって思って。それにアスキューの描き方を見て、この作家はいろんな人を見て生きてきた人なんだろうなって思いました。こういう人物はなかなか描けないでしょう。アスキューのお父さんは、アスキューが自分を認めることができなくなるくらい、ひどい行動をとってきた人なのに、最後は希望を見せてくれてますね。

タビラコ:アスキューの一家も、お父さんは飲んだくれで暴力的だしどうしようもない荒んだ家族だけれど、周囲の人たちが排除しないで、それとなく見守っているという感じがいいですね。

ウアベ:人生の複雑さが垣間見える小説ですね。

カイナマ:さっき校長先生の話が出たけど、イギリスの学校の先生はムチを振るったりして厳しいんでしょ。

アカシア:昔はそうでしたが、今は違うんじゃないでしょうか。

カイナマ:学校の先生という点から見ると、校長はアスキューなんかに近寄るな、とはっきり言い、事件後には放校処分にしちゃう。一方芝居に力を入れる子、絵の才能がある子は先生としても認めている。やっぱりある種の枠があって、そこから外れるのはだめっていう判断は、今でもあるでしょう。アスキューのような生徒はきっと今でもいて、学校という組織が救うのは難しいんじゃないかな。残念ながらその子のよさを認めて伸ばしてやれない生徒がいるというのは今もありますね。

(「子どもの本で言いたい放題」2012年10月の記録)