| 日付 | 2014年03月31日 |

| 参加者 | 慧、ルパン、アカシア、プルメリア、レジーナ |

| テーマ | 読書感想画の課題図書 |

読んだ本:

ルパン:まだp170までしか読んでないのですが、今のところ3冊の中で一番いいと思っています。ただ、p120のマックスの言葉の意味がよくわかりませんでした。

アカシア:両親が、ジャックのことを理解していないということでは。

ルパン:あと、ジャックが読み書きできないということを、マックスはいつ知ったのでしょう。

アカシア:p81では?

慧:最後は本当に衝撃ですよね。おもしろい。これまで読んできた前提がひっくりかえされます。時代もよくわからなくて、ずいぶん昔のようでいながら、先端のエネルギー問題がでてきたりして、予想が何度もくつがえされます。背後にあるのは無機質な世界なんです。でも、そこに、人間同士のあたたかい関係や、読み書きとか、有機的なものが立ち上がってきます。それは成功していると思います。馬を自由に飼うことはできないその状況は無機的ですけれど、馬のお世話をするときの脈動とか、馬という動物じたいの躍動感とか、もっといえば、馬の前にシカが殺されたときの赤い血の広がりとか、そういうあたたかさが有機的なものとして浮かび上がってきていると思いました。もちろん、その先に、マイケルとの交流がありますね。いろいろな意味で実験作ですね。

プルメリア:以前読んだとき、いい本だなって思いましたが、今回 読んでみたところ感想画を描く5・6年生の高学年には読み取りにくい作品だなと思いました。読み書きができない内向的な少年が、馬と出会って変わっていく。飼うのが大変な状況の中で馬と心を通わすことで安心感を得る。ペット的な小動物でない馬の設定がおもしろい。残念なことは、学力的に高くないと読みきれない作品だと思います。

アカシア:最初の出だしはとてもドラマティックで、ぐっと引きつけられました。でも、4章ではとつぜん18か月後のちがう話になります。そこで、まずえっ? と思って、私の中の読むリズムが崩れてしまいました。それと、時代がいつなのかがよくわかりません。出版社の言葉には近未来とありましたが、エネルギーを無駄遣いしないという枠はわかっても、どうして新時代の自動車ではなく馬が使われているのか、省エネ機械ではなく人力ですべてが行われているのか、どうして学校制度が形骸化してしまったのか、などはよくわかりません。ベースになる時代設定をヒント程度にでも書いといてもらわないと、読む方は落ち着かない気持ちになります。これ、特に近未来にする必要がなかったんじゃないかな? もちろん動物と人間の愛情などよく書けていますし、いい描写もあるのですが、イギリスのアマゾンを見ると、もうキンドル版しか出ていませんね。不安定な舞台設定がネックになったのではないでしょうか? マイケルが実はおじいさんだったことが最後の最後でわかるのですが、それも意表をつくおもしろさというより、あざといと思ってしまいました。そんな小細工しないほうが、伝わるものが大きいのではないでしょうか? それから、翻訳はいい文章なのですが、わかりにくいところがありました。

レジーナ:原文は、どうだったのでしょうね。英語は、言葉づかいが、日本語ほど年齢によって変わらないはずですが、日本語の翻訳者は、老人なら老人らしく、子どもなら子どもらしく、台詞を訳します。マイケルの口調が少年のように訳されている分、原文より日本語訳の方が、最後の驚きは大きいのかもしれません。読者の知らない事実を最後に明かす手法は、シャロン・クリーチの『めぐりめぐる月』(もきかずこ訳 講談社)を思い出しました。『めぐりめぐる月』は、少し凝り過ぎだと思いましたが、今回の作品はちょっとだまされたように感じてしまいました。筋はおもしろく、読者を引っ張っていく力があり、大人の作品だったらよいと思いますし、また仕掛けをしておき、最後にあっと驚かせる作品を好む子どももいます。しかし、児童文学である以上、「だまされた」と読者に感じさせないようにしなければいけないのではないでしょうか。作品に寄り添って読むことができていたら、そう感じなかったかもしれません。エネルギー不足の近未来という舞台設定、馬との心の交流、字が読めないというハンディ――さまざまな要素が、もう少し絡み合っていたら、よかったのでしょう。最後の方に、嵐の後、家に閉じ込められた人を救う場面があります。洪水で家を失い、別の土地で新しい生活を始めた少年が、そこで出会った人や動物の力を借りて、今度は他者を助ける側になるのですね。レースのように見えたり、エメラルド色をしていたり、鮮やかでみずみずしい野菜の描写、身体を自由に動かせないマイケルが、鍬によりかかる人を見て、「疲れる」という感覚を思い出す場面は印象的でした。今すぐマイケルの日記を読みたいジャックが、日記を「今にもはじけそうになっている花のつぼみのよう」だと表現しているのも、美しいたとえですね。いじめっ子のフレッドやジムは、痛みを抱えた人間として描かれていて、人物造形に厚みがあります。洪水の時の不気味な静けさはよく伝わってきましたが、においもするはずなので、そこを描けばもっとリアルに感じられたでしょう。ハミやオモガイといった言葉にはなじみがないので、p217の図に助けられました。図が冒頭にあれば、なおよかったです。

アカシア:近未来にするなら、現在の社会からどう変わってこういう社会になっているのか、そのあたりを少なくとも作者は考えて書いてほしいと思います。そうでないと、子どもだましになってしまう。

ルパン:携帯電話が出てくるまでは、昔の話だと思って読んでいました。近未来という設定だというのは気がつきませんでした。ぜんぶ読まないとだめなんですね。

ラストを聞いたら、先ほどのp120のところも納得がいきます。

アカシア:ジャックの一人称部分は明朝体、マイケルの日記はゴチック体で印刷されているんですが、訳注は両方ともゴチック体なので、明朝部分の注がやけに目立ちます。それから、「動物をペットとして飼えなくなった時代」とありますが、p124に犬は出てきますね。これは、猟犬なのでしょうか? だったら猟犬と訳したほうがよかったかも。

慧:資源が足りないから、ペットを飼えないのでしょうか。洪水で鶏小屋が流れてくるけれど。

一同:ニワトリは食用なのでは。

アカシア:太陽エネルギーを蓄電できれば、いろいろな問題は解消されるはずなんだけど、この作品では時代が元に戻ってしまっていますね。

(「子どもの本で言いたい放題」2014年3月の記録)

ルパン:私は、これはなかなか良いと思いました。先に読んだ『かあちゃんのもと』を評価できなかったからかもしれませんが。よくまとまっているし。ただ、最近こういうのが多いな、とは思いましたが。

アカシア:こういうのって?

ルパン:難民の話とか、途上国が舞台の物語です。私はここ3年ほどシャンティの訳語シール貼りをしていたので、親近感をもって読みました。途上国で新たに本を作って出版するのはとても大変なことだと思うので、現地の言葉のシールを上から貼って手渡すのはいいアイデアだと思っています。私がシールを貼った本はこういうところに行って読まれているのだな、と思うとうれしくなりました。お話のなかでよかった場面は、高床式の図書館を作っているときに、中で読み聞かせの練習をしていたら、床の下に子どもたちがたくさん入って聞いていた、というところです。

慧:現実には、こういう活動にはうまくいかないことも悪いこともあると思うんですけれど、よくできた部分を取り出した報告パンフレットのようでした。日本のNGOのおかげというのが前面に出ているところも。難民の話かと思ったら図書館の話になるんですよね。カレン族とミャンマー族の相克の背景など、もっと深めてほしかったな。難民を描くという点では浅いのではないでしょうか。あと、リロダというのもはじめ何のことだか分からなくて。

ルパン:タイトルにもそうありますし、図書館のことでは。

慧:(本を見て確認)読みすごしていました。たしかに、ちゃんと「図書館」とありますね。

アカシア:私は内容も記述も教科書的だな、と思いました。書いてあることは悪くないんだけど、表現にもクリシェが多いし、作者自身が難民ではないので今ひとつ迫ってこないのが残念でした。ミャンマーのシャンティはライブラリアンの研修をちゃんとするんだな、とか、人数をかぞえるのに小石を一つずつ箱に入れてもらうのはいいな、とか、そういう発見があったのはよかった点です。貧しい中でも家族が助け合って暮らしている様子も伝わってきました。それからカレン語の訳を、日本や欧米の絵本に貼るのも悪くはないと思いますが、本当はそこの土地の子どもたちが自分が主人公、という気持ちになれる本が必要なのだと思います。その意味では、カレン族の昔話を紙芝居にして、難民キャンプで暮らす絵の好きなおじさんが絵を描いてくれる、というのは、とてもいいと思いました。こういった試みが広がっていくのが理想だと思います。挿絵では、p39の絵だと川幅がそれほどないように思えるので、政府軍のサーチライトをかわすのはこれでは無理なのではないか、と思いました。

ルパン:学校の先生が書いたクラスづくりのおはなしとかに、こういう感じの本ありますよね。

アカシア:うまくいった部分だけを取り上げて書いたものは、ノンフィクションにもたくさんあります。

慧:成功体験でまとまっているのが多いですね。

ルパン:ただの紹介や説明だと聞いてもらえないけど、物語にしたら読んでもらえるからストーリーにまとめるんでしょうね。

アカシア:最初は木に登って図書館の中をのぞいていた男の子パディゲが、図書館の中に入れて文字も少し教わり、お母さんから認められて小学校に通えるようになる。そしてマナポが働いていた図書館が洪水で流されてしまったとき、このパディゲの家族は、自分たちが別の場所に立ち退くからそこに図書館を建ててほしいと言い出す。この展開は、とてもきれいですが、実際は、そんなにうまくいかない場合がほとんどじゃないかな。学校に行かせない親は、西欧風の価値観に毒されると思ったり、早くから手に職をつけてほしいとか思っている場合が多いでしょうし、そうした考えを変えていくのにはかなりの時間がかかるように思います。

ルパン:あまりわくわく感がないのは、最初から「これを書こう」という枠組みを決めて書いているからじゃないですか。登場人物が自然にいきいきと動き出す、という感じはないですよね。でも、図書館を見たことがない子どもたち、初めておはなしを聞いたときのうれしさ、本が読めるよろこび、というものがすなおに伝わってきて、好感がもてました。成功体験だけをまとめているのかもしれませんが、『かあちゃんのもと』のご都合主義にくらべたらはるかに読後感がいいです。

アカシア:難民キャンプには募金が集まるので図書館がいくつもつくれる。でも、逆に地方の村には図書館がない。この作者は、図書館は絶対的にいいものだという価値観が最初にあって書いているようですけど、ボランティアって本当は安易にするべきものじゃなくて、深く考えてするものだと思うんです。文字の文化も安易に導入すると、声の文化を圧迫して消滅させてしまう結果になる。まあ、この本は小学生向きなので、そう詳しくは書けないでしょうけど、作者がどこまで深く考えているのか、は大事だと思います。

慧:その言葉を話す人たちに家族を殺されているのに、心理的な抵抗はないのかしら。いつかカレン語で、という願いはありますが、現状への葛藤はあまりないみたい。

レジーナ:石で入館者を数えたり、高床式の建物の床下でおはなしを聞いたりする場面からは、その土地ならではの素朴な温もりを感じました。厳しい環境で生きる子どもが、読書の喜びを知っていく姿に、子どもに本を手渡していく活動は、時代や場所を越えて続いているのだと感じました。第二次世界大戦後、瓦礫の中でミュンヘン国際児童図書館を始めたイェラ・レップマンを思い出しました。それにしても、湿気が大敵の図書館を、川のそばに作ってしまうのには驚きました。難民が一番多い地域は、アジアだと書かれていましたが、これまで知りませんでした。

プルメリア(遅れて参加):この本を読んだ5年生の女子は、『難民って大変なんだな。図書館はどこにでもあると思っていたから、図書館がないところがあることを初めて知りました。』との感想でした。絵もあって、とくに女子にはとっつきやすそうでした。

(「子どもの本で言いたい放題」2014年3月の記録)

慧:何もかもリアリティがなかったです。お父さんが乗り越えていないお母さんの死を、たけるはいとも簡単に乗り越えてしまっています。寂しさはあるけど、その寂しさに奥行きがないというか。こんな5年生は絶対にいないし、けなげすぎるでしょう。遺言を守っているという設定ですけれど、そこにもリアリティがありません。「母ちゃんのもと」という小道具もマンガにありそうですけど、空気が入ってぼよんぼよんしていて、いかにもまがいものですよね。たけるがいろいろ教えてやらないと、本当のお母さんに似たものにならないから、子どもが優位に立たざるを得ません。間違ってます。たけるの喪失を埋めるものにならないから、疑似的な親子関係にもリアリティが生まれないし、最後はあんなふうに消滅してしまいます。八百屋も何を考えているのだか、たけるになぜあんなものをお試しで渡したのかしら。残酷。あらゆる面で、たけるは大人にとって都合のいい子どもになっていて、本当の気持ちはどこ?と思います。

ルパン:なんてかわいそうな話なんだろう、と思いながら読みました。たけるはお母さんが亡くなっても立派にがんばっているのに。たとえ、いつまでもめそめそしている子どもだとしても、わざわざ中途半端に死んだお母さんをよみがえらせたりしたら残酷なだけなのに、ましてやこんなに健気にお父さんの世話までしている子に、いったい何をさせたかったんでしょう。いきなり出てきて「母ちゃんのもと」なんか使わせて感想を言わせようとしているこの八百屋(?)の「おっちゃん」も意味不明です。

アカシア:やっぱりリアリティがないですよね。たけるがけなげで新たな出発をするのはいいのですが、たとえば、峠から自転車の二人乗りで坂道を下って、おもちゃ屋に突っ込んでショーウィンドーを割るくだりとか、ビニールプールをかぶって雨をよけるくだりは、いかにもマンガ的で、リアリティがない。お母さんが現れたとしても、こんなぼうっとしたつかみどころのないお母さんだったら、かえってたけるは大変になるだけ。それを乗り越えてっていう展開にそもそも無理があると思います。

レジーナ:雨の中、お母さんを守りながら自転車で走る場面をはじめ、切ない雰囲気の作品です。お母さんが割烹着を着ていたり、部屋にちゃぶ台があったり、時代を感じさせる設定が、暗さを助長しているようで……。種から生まれたお母さんのちぐはぐな言動に、ユーモアがあれば、救われたのですが。ショーウインドーは高額のはずなので、それを壊してしまい、どうするのかと思っていたら、ガラス工場に勤めているお父さんが弁償します。ご都合主義な展開です。登場人物も、もっと作り込む必要があります。無力で健気な子ども像が強調されているのも気になりますし、ロックミュージシャンのような八百屋さんの描写も平面的で、リアリティが感じられませんでした。

プルメリア(遅れて参加):学級(小学校5年生)の子どもたちに紹介しましたが、読んだ子どもたちからはおすすめの本という声は残念ながら出ませんでした。お話がオーバーに構成されているように見えました。たとえば、お母さんと一緒に自転車に乗ってみかん畑に倒れたとき、帽子がみかんの木のてっぺんに引っかかったり、お母さんがゴロゴロと転がって木にぶつかりみかんがぽこぽこおちてきた場面。疑問に思った場面は「スニーカーの先がアスファルトのつくたびに火花が散るのが見えた」。見えるのかな? また「初めてお父さんが料理をする」とありますが、今まではどうしていたのかな? よく似た作品には『お母さん 取扱説明書』(キム・ソンジン作 キム・ジュンソク絵 吉原育子訳 金の星社)がありますが、登場人物はそっちのほうが少なくまとまっていたように思えます。みなさんの意見はどうでしたか?

アカシア:『母ちゃんのもと』については、たけるが、せっかくけなげに前向きに生きているのに、中途半端にお母さん人形みたいな物をちらつかされ、しかも、自分のせいで消えてしまう。子どもにしたら、とても耐えられないような踏んだり蹴ったりのシチュエーションじゃないかと思うという声がさっきは多かったのです。

(「子どもの本で言いたい放題」2014年3月の記録)

『もう一度家族になる日まで』

の読書会記録

スザンヌ・ラフルーア著

永瀬比奈訳

徳間書店 2011

ルパン:最初は、主人公の女の子が好きじゃありませんでした。自分のことで

いっぱいいっぱいで、まわりの人まで思いやる余裕がないし、あんまり「いい子」じゃないですよね。でも、途中からぐいぐい引き込まれて、この年齢でこんな目に遭ったら、こう感じるのが当たり前だ、って思うようになりました。最後はすっかり感情移入して、電車の中で読みながら悲しくなって号泣しちゃいました。いちばんぐっと来たのが、お母さんと会えたときに、初めていう言葉。お母さんに、「私より妹のほうがかわいかったの?」って言うシーンです。死んだ妹をなつかしんでいたけれど、私がいるのに、妹が死んだことがそんなにつらかったの、と。そのひとことで、もう泣けて泣けて。

レジーナ:ずっと気になっていた作品です。読むまでは、経済的に困難な家庭でネグレクトを受けた少女の話かと思っていましたが、そうではないのですね。亡くなった妹のために買っておいていたプレゼントを、誕生日の日に写真のそばにそっと置いたり、お母さんが見つかったことを知らせに学校に来たときに、可愛がっている金魚を車に乗せて連れてきたり、押しつけがましくなく、主人公の気持ちに寄り添うことのできるおばあちゃんが心に残りました。感謝祭の前に、主人公が、家族の思い出のスイートポテトを作りたいと言い出した

時も、失敗したらどれだけ傷つくかを考えたら、私だったら一緒に作ると思います。その子を信じて委ねるのはなかなかできないことなので、子どもを根底から信じようとするおばあちゃんの強い姿勢を感じました。親友の妹が病院に運ばれたとき、それまで悲しみの殻に閉じこもっていた主人公がはじめて、友だちのことを思いやる描写も、心に響きました。誕生日の日に、年の数より一本多くろうそくを灯す習慣について、あとがきで触れてありましたが、物語の中では詳しく述べられていなかったので、その点に関してはもう少し説明がほしかったです。

みっけ:これは原書が出た頃に買って一度読みました。不思議な感触の本だなぁ、静かな本だなぁと思いました。今回訳を読もうと思ったのですが、冒頭で日本語にひっかかって、その後もかなり気になる箇所が多く、結局原書を読み直しました。初めのうちはこの子に感情移入できなくて、嫌な子だと思った、という感想がありましたが、まさにそう思わせるくらい丹念にこの子の心

の動きを掬っているのがすごいと思いました。主人公の見たもの、感じたものをごく細かいところまで丁寧に掬っているんだけれど、ただ拾うだけでなく、ポイントをしっかり押さえているから、主人公が細かく揺らぎながら喪失感や何かに向き合っていくのがリアルに伝わってくる。その実感が感じられるから、ベタになってしまわずに、読んでいて、この子に静かに寄り添っているような感じがするんだと思います。それと、最後のところでお母さんが、一緒に住める気がするから家に帰ってきたら、と言い出したときに、この子が返事をペンディングするところがいいなぁと思いました。それがこの本の大きな魅力だと思う。この子がすぐに一緒に住む、と言わなかったことで、おばあちゃんや隣の女の子と過ごした時間、そこで培った関係をこの子がどれだけ大事にしているかがよくわかる。

いわば、お母さんとは別の時間や関係がどれほど大切なものだったかが浮かび上がってくるわけです。それがなくて、この子がほいほいと家に帰ったら、あのおばあちゃんや隣の子との時間はなんだったの?という話になる。それと、おばあちゃんやブリジットなどのこの子を取り巻く人たちの接し方がすばらしいと思いました。大前提はとんでもなく深刻な状況なんだけれど、この本に描かれている時間の中では、別にドラマチックですごく大きな出来事が起きるわけではない。

その意味ではかなり地味な本なのに、丹念に細かく日常を積み上げていってこういう作品を作れるのは、すばらしい才能だと思いました。

ルパン:タイトルが残念ですよね。センスが感じられない。

みっけ:訳は全体にベタな感じですね。それと、原著がかなり綿密に言葉を選び、情景のイメージを作っているのに、訳が粗いのが残念。細かいことを積み上げていくタイプの作品だけに、それが大きく響いてしまう。でも、作品としてはとても好きです。

カイナ:この題名を見て読むと、お母さんと娘がもう一度一緒に住むようになるんだろうな、と予想して読んでいったら、そうならなかったので意外でした。パターソンの『ガラスの家族』(キャサリン・パターソン著 偕成社)を思い浮かべました。ちょっと違うけど母親に捨てられた娘。お母さんがヒッピーで、里親の愛を受ける。あっちに行くか、こっちに行くか迷うという話。

ハリネズミ:『ガラスの家族』は、ギリーがお母さんと会ったときに、それまでずっと抱いていた幻想が壊れるんですね。パターソンは、お母さんがカバンを間にはさんでギリーを抱きしめた、と書いて、そこをうまく表現しています。

カイナ:ちょっと批判になりますが、マーカスという男の子が出てきます。「ぼくのせいでお父さんが消えちゃった」という子。その子が、あとどうなったかが書かれていなかったような。それから、変な話なんだけど、家庭に問題があって最後に主人公が立ち上がってきた話というテーマは多いですね。またその話か、と思ってしまいました。自分の中では正直食傷ぎみ。そんなこと言うと怒られるかな。

ハリネズミ:日本の状況からすると遠い感じがしますけど、欧米には、親が離婚・再婚を繰り返す家庭も多いので、そういう立場にいる子どもへの応援歌も必要なんですね。だから作品もいろいろと書かれていますが、みんな同じじゃなくて、それぞれ特徴がありますよ。

みっけ:この子は最後のやりとりで、決してお母さんを拒否していない。そしてこの本は、お母さんを拒否していないということがきちんと伝わるように書いてある。それでもこの子は揺れていて、お母さんがいないところで紡いできた時間のことを考えると今すぐは無理、というわけだけれど、こういう選択肢はなかなか子どもには考えにくい。どうしても二者択一になりがちだから。でもこういう選択肢があるということを示して、それでいいんだよ、というのは、現実にもみくちゃにされている子どもたちへのひとつの応援歌だと思います。

ajian:すごく気持ちを丁寧に書いてあって、それで読むのが大変でした。感情移入してしまって……。こういうことは、なかなか簡単に癒されたり、解決したりすることではないと思うんですよね。お母さんのところに

戻らないっていう選択肢を物語として示してあるのは、すごくいいと思いました。子どもには回復力があると思いたいけれど、この子ーーまあ小説の登場人物なんですがーーはむしろ、これからなんだろうなと思います。トラウマっていうのは、自分ではすっかり平気だと思っていても、何かの拍子に思い出したりするんです。いつか変わる、普通に戻れると思っているとダメで、むしろ変わらないし忘れられないんだってことを受け入れてかないとキツいと思うんですよね。ここまでひどいことが起きなくても、子どもは結構大変なことを抱えているもので……。個人的にも最近いろいろあって、ついそのことを重ねつつ読んでしまいまし

た。

プルメリア:重たいテーマなのに、私は読みやすかったです。主人公のそばにいつもいるおばあさん、隣に住む少女や家族、そして出会う人たちがとてもあたたかくていいなと思いました。お母さんに対しての思いが、周りの人達と関わることによって、だんだん冷静に見られるようになって、よかったなと思いました。食事の場面

がたくさんありました。食事の場面が出てくるとあたたかい感じがするなと思いました。

ハリネズミ:最後のところでオーブリーはこう書いています。

「ママがもういちど、家族になりたいって思ってるのはわかるよ。わたしも同じ気持ち。だけど、ここにいる家族を置いていく気には、今はまだなれません」。

この「ここにいる家族」の中には、おばあちゃんだけじゃなくて、ブリジットやブリジットの家族や、マーカスや、エイミー先生も入ってると思うんです。英米の児童文学を見ると、「家族というのは血のつながりより、一緒に紡ぐ時間の積み重ねのほうが大事なんだ」という思いが強い。イギリスのジャクリーン・ウィ

ルソンの作品なんかも、それが前提になっている。それと、私はこの作品を読んで、アメリカのジャクリーン・ウッドソンの『レーナ』(ジャクリーン・ウッド

ソン著 理論社)を思い出しました。あの作品でも、主人公マリーのお母さんが夫と子どもを置いて家を出てしまうし、マリーはそのお母さんに宛先のない手紙を出し続けています。

みっけ:この子とスクール・カウンセラーとの関係は、決してメ

インではないんだけれど、それでもきちんと書いてあって、たとえば、最初はずいぶん突っぱっていて、M&Mをどうぞと言われて、「いえ、けっこうです」みたいに断る。ところが四回目に会ったときには、思わずまたM&Mをどうぞって言われるのかな、と入れ物のほうを見ちゃう。そしてカウンセラーにどうぞと言われると、膝の上に入れ物ごと置いて食べ始める。しかもその日の面談が終わるときには、なんと入れ物を戻すのを忘れて、カウンセラーに「M&Mは(持って行っちゃわないで)置いていってね」と言われる。この展開ひとつで、この子がカウンセラーに対して次第に心を開いていっているのがわかるし、最後の「置いていってね」のところには独特のユーモアがある。作者の目線にユーモアがあるからこそ、深刻な状況で揺れる心に寄り添っていても、こちらがあまり息苦しくならない。そこがいいですね。

ハリネズミ:ちょっとしたところの描写がうまいですよね。

ルパン:これを20代の人が書いたというのもすごい。若いのにすごい筆力だと思います。

(2012年12月の言いたい放題/

http://members.jcom.home.ne.jp/baobab-star/index.html)

アメリカのノンフィクション絵本。作者は、アフリカ系アメリカ人のカディール・ネルソンで、私が大好きな画家さんなのですが、文章を読んでみると、小アパルトヘイトの側面しか描かれていない(白人専用だった海岸に黒人も入れるようになったから解決したというような)ように思い、政治・経済の巧妙なシステムの一環だったという点も、できたらちゃんと示唆しておきたいと思いました。そこで、原著出版社に許可をもらって、後書きにその部分にも触れさせてもらいました。絵本を読むような子ども向けにアパルトヘイトについて語るのは、なかなか難しいことでした。

マンデラさんのもともとの名前はRolihlahla。ネルソンは、学校の先生につけられた呼び名です。もともとの名前はコーサ語なのでクリック音が入っているのでしょう。これをどう表記すればいいか、悩みました。自伝の『自由への長い道』には、ロリシュラシュラと書いてあるのですが、ウィキペディアなどではホリシャシャ。お葬式の時に孫息子が話しているのを聞くと、ホリシャシャのほうが近い。それで、私は最初ホリシャシャにしていたのですが、途中で南ア大使館にきいてみることを思いつきました。大使館からの返事は、ロリシュラシュラ。音で聞くとそうは聞こえないのですが、大使館の言うとおりに表記することになりました。また自伝の中に書いてあることと、マンデラ・ファウンデーションが述べている事実にも違いがあり、何が本当なのかつきとめるのは大変でした。

もちろん、アパルトヘイトでさんざんに歪められた南アフリカは、ひとりの英雄が簡単にひっくり返せるようなものではありません。2004年に私が訪れたときも、改善された部分より変わっていない部分のほうがまだまだ多いと思ったものです。それでも、マンデラさんが怨みではなく赦しを掲げて様々な肌の色の人たちが強調して生きていける国を目指したこと、自分の政治的な立場にこだわることなく、民衆の側に立って正しいと思えることは言おうとしていたこと(女性の問題、エイズの問題を含め)は、多くの人々に力をあたえました。マンデラさんのバトンを受けて、その先へと歩き続ける人たちが、これからも世界中に現れるはずです。

(編集:波賀稔さん)

*コレッタ・スコット・キング賞銀賞受賞

◆◆◆

<紹介記事>

・「読売新聞」2014年4月7日夕刊

・「月刊児童文学翻訳」No.157(2014年6月号)

●注目の本(邦訳絵本)●人種の融和を成し遂げた南アフリカの父

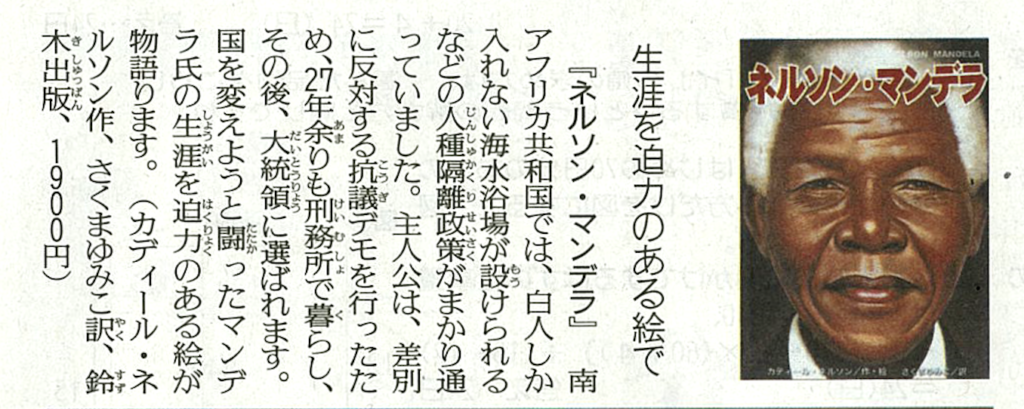

『ネルソン・マンデラ』 カディール・ネルソン文・絵/さくまゆみこ訳

鈴木出版 定価1,900円(本体) 2014.02 38ページ ISBN 978-4790252771

"Nelson Mandela" by Kadir Nelson

HarperCollins Children’s Books, 2013

南アフリカの黒人が入植者に奪われたものは土地と自由。本書は、すべての国民に自由を取り戻す闘いを続けたネルソン・マンデラの伝記絵本だ。

ネルソン・マンデラはクヌ村で幸せな子ども時代を過ごした。9歳で父が亡くなり、預けられた遠方の親戚のもとで、黒人が背負ってきた悲しい歴史を知る。そして、不当な扱いを受ける黒人を守るために、より一層勉学に励み弁護士となるも、法律だけではかなわぬことから、アパルトヘイト撤廃の活動へ身を投じる。抗議デモや集会を組織する彼を政府は逮捕した。獄中生活は長く厳しいものだった。しかし、政府は国際世論の非難を受けてアパルトヘイト撤廃へと方針を変え、投獄から27年を経てようやく彼を釈放した。そして彼は、全人種選挙で大統領に選ばれた。

不屈の精神で非凡な人生を送ったネルソン・マンデラを、作者は平易な言葉と力強い絵で描き出す。人物や背景に、太い線と艶を消した色を使うことで、絵はより本質に迫り、時代色まで描写する。私が特に心を引かれたのは、冒頭の場面だ。クヌ村の丘陵を、逆光と影の黒色を用いて描き、幸せな子ども時代が長く続かないことを予感させる。次のページでは、父の死を語る文章と、厳しい表情で見つめ合う母子の絵で、身を切るほどの悲しみを表す。父から受け継いだ民族の誇りと、「ゆうきを出すんだよ」と別れを告げた母の言葉が、彼の原点だと感じた。類いまれなる統率力と高潔な人格をもって信念を貫き、彼は、「アマンドラ(力を)」の合言葉で民衆の心を1つにまとめ、大統領に選ばれた。人種差別のない社会への幕開けだ。作者は晴れ渡る空を背にした彼を描き、天にいる先祖も国民も世界も南アフリカを祝福したと語る。その青天には、この日を待たずに命を落とした多くの仲間やその家族も、先祖として描かれているように思えた。

読み終えて、表紙いっぱいに描かれたネルソン・マンデラの肖像画に見入った。その背後にある彼の歴史。そして彼の視線の先に広がる未来。見つめられている私たちは彼にとっての未来だ。その瞳が読者に真っすぐに問いかけてくる。人間は平等だ、君は、差別を許さない勇気を持っているかと。長く読み継がれてほしい作品だ。(三好美香)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 2017-2024 バオバブの木と星のうた

Powered by WordPress | Design by Iceable Themes