四月猫あらし/著

小学館

2022.10

ハル:虐待については、小学高学年といわず、もっと小さい子たちも直面する大きな問題だし、人知れず耐えていたり、洗脳状態にあったりということもあると思うので、あなたが、または、あなたの友だちが受けているそれは虐待ですよ、と伝えることはとても大事なことだと思います。だから、児童書のテーマとしては、文句はないというより、大賛成なのですが、小学高学年向けなら、もしかしたら違う書き方ができたのではないかという思いがあります。主人公を支える友人も、キャラクターとしてその役割を果たさせるために老成した子どもになりましたし、いつも駄洒落を言っている教師も、子どもたちに真摯に向き合うこと=友だち感覚で気軽に付き合うことと履き違えているようで、ステレオタイプというか。リアルなのかもしれませんが、必ずしもリアルなことが良い小説ではないと思いますし、保健室は安全地帯であってほしかったなぁとも思いました。

オマリー:著者はとても筆力のある方で、物語がどうなるのだろうと、引き込まれながら一気に読みました。主人公が追い詰められていく心情、ベランダの子を見て揺れる思いなど、よく伝わってきます。どうにもならないときに、友情が救いになるという展開にも共感できます。ただ、その上で思うのは、この本は果たして児童書なんだろうか、ということです。著者は、どんな子どもに向けて、書いているのだろう、と疑問に思いました。同じような境遇の子ども? あるいは周りにそういう子がいるかもしれない子たち? 同じような境遇の子は、そこに至るまでにしんどくて読み切れないのではないか、と心配になります。大人の方が、この本のメッセージをまっすぐ受け止められるかもと感じました。

コアラ:カバーの袖の言葉がいいと思いました。いちばん読んでほしいと思う、主人公と同じ境遇の子が見たとしたら、共感というか、自分に関係のある本だと感じる言葉ではないかと思います。主人公の颯が父親から暴力を受けるだけでなく、颯自身の中にも暴力性が蓄積されて爆発するようになるのが怖かったです。ベランダの女の子を見ても、最初は、罰を受けて当然、というような考え方をしていて、読んでいてぞっとしましたが、それは、父親の価値観が刷り込まれていったからだと思いました。父親は、物理的な暴力だけでなく、論理を振りかざしていて、それは歪んだ論理だけれど、母親も見て見ぬふりをするし、誰も「それは間違っている」と言わないから、父親が振りかざす間違った論理が颯にも刷り込まれていく。それがいちばん怖いと思いました。颯は、もやもやとするけれど、それを覆すような論理は持てないでいます。だから、理という友達がいるということが、本当に救いになっていると思いました。理はすごく良いことを言っていて、p114の1行目の「殴られてもいい人間なんて、いないってこと」とか、p145の最後から2行目の「自分だけは最後まで自分の味方でいろ」とかが、読者にとっても救いになると良いと思いました。この物語では、颯がベランダの女の子を助けることによって、人に打ち明けるという行動に出ることができましたが、実際には、人に打ち明けられるようなきっかけもなく、ひたすら我慢して辛い思いをしている子もいるかもしれません。『ベランダのあの子』というタイトルは、ベランダの女の子の意味だと思いますが、ベランダに置き去りにされているような子どもを、周りの人が「ベランダのあの子」として気がつかなければいけないのではないか、という気もしました。見過ごしてはならない、という意味では、大人が読むべき本かもしれないと思いました。

しじみ71個分:とてもリアリティのある物語で、あっという間に読んでしまい、衝撃を受けました。これは子どもが読む児童文学なのだろうか、と思ってしまいました。紹介に、スマホで書かれたと書いてありますが、確かにケータイ小説に通じる雰囲気があるように感じました。同人に参加されている作家さんだから、普段は机に向かって書いておられるのが、この物語はあえてスマホで書かれたのではないかなとも思いました。何というのか、机で推敲するのとは違う、スピード感や切迫感があって……。とにかく一人称の気持ちを全て吐き出す感が文章から伝わってきました。

著者に表現力、筆力がとてもあるので、読んで痛みを感じるほどリアルだし、胸をえぐる表現もありました。父親から暴力をふるわれたときの身体の表現がとにかくリアルで、本当に経験をした人でないとここまで書けないのではないかとすら思いました。ただ、虐待を受ける痛みが、ここまでリアル過ぎると、どう読んでいいかわからず……子どもたちにどうやって手渡すかなと……。YA世代以上のほうがこの物語は意味もあるし、向いているんじゃないかなとも思います。

暴力を受け続けたことで自己肯定感が失われ、自分の中に暴力が生まれる過程も、虐待される方が悪い、と虐待が正当化されて再生産されていく過程も描かれていることもとても重要だと思いました。ハワイで射撃場に行って、銃を撃つときに標的に父親の顔が浮かぶというシーンもゾッとしました。それから、p130に、主人公が身体の痛みから、混乱し屈辱感にさいなまれるという場面も、衝撃を受けるくらいに共感してしまい、辛くなりました。最後には、理解してくれる大人が救済してくれて、支配されていた母親もやっと父親から離れることができるという結末で、解決方法も描かれるので、その点は良かったですが、それまでの主人公の経験した痛みや苦しみ、絶望感が重たすぎて、希望のある終わり方にはなっていないかもしれません。ですが、著者に力があることは間違いないので、次回作以降、この作家さんが何を書くのかとても楽しみです。

ひとつだけ、イチャモンを付けたいのですが、ベランダの籠に閉じ込められた女の子を助けに行くのに、4階のベランダの手すりに乗って隣の家に入るというのはちょっと無茶ではないかと思いました。集合住宅は、家と家の境が蹴り破れるようになっていて、緊急時には避難できるようになっているはずで、何も小学生にベランダを渡らせるような危ない真似をさせなくても良かったのではないかと思いました。主人公を危険な目にあわせることで、ベランダの女の子と自分を重ねて、生死の境目を心が行き来する様子を書きたかったのかなとも思うのですが、大人(隣のおばあさん)が側にいる設定なら、現実的にベランダの仕切りを壊して女の子を救出すべきだったのではないかと思いました。話は逸れますが、虐待をテーマとして、「痛み」がリアルに描かれている点で、桜庭一樹の『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』(富士見書房 2004)と共通する点があるなと思いました。

きなこみみ:暴力表現が真に迫っていて、読み出したら止まらなかったです。怖いんだけれど最後まで読まずにいられない。暴力をふるい続けるお父さんとそれを見ないふりをするお母さん、特にお父さんの描写が、こういうDVをする人の見事な典型で、きっと取材したり、いろんな本を読んだりして書かれたのではないかなあと思いました。お父さんが子どもに暴力をふるっておきながら、最後にはそれが子ども自身の責任と選択であるように話を持っていくんですね。虐待がばれないように、身体検査の日に学校をさぼらせて家族で釣りに行くんですが、そういう時も、休むか休まないか、おまえが選んでいいんだよ、と言いながら、子どもには選択肢がないように追い詰めるんです。そういうDV、家庭の中の暴力の描き方が見事でした。でも、それだけに、かえってひとりひとりの人たちが像を結ばなかったというか。全員じゃないですけれど、周りの人たちが人間として像を結ばなかったというのがありました。それって、この子の家庭での閉塞感をそういうふうに表して書いていたのかな、とも思うんですけど、暴力をすごく突っ込んで書こうとしたあまり、暴力を書くことに力点がいってしまったようにも思ったり。物語を読むというより、DVの解説書を読むように読んでしまったというところがありました。

ネズミ:親の虐待という意欲的なテーマだと思いましたが、とても後味が悪かったです。テーマがテーマなので、嫌な気持ちになるというのは、描き方がうまいということかもしれませんが、読み進めるのが辛かったです。文章は、説明的に感じる文章が多めかなという気がしました。また、違和感のある表現がちらほらありました。たとえば、p51「それはあんまり見事で潔かった。」の「潔かった」とか。世代の差のせいでしょうか。ともかく辛い内容なので、どんなふうに子どもに手渡せるのかなと思いました。

アンヌ:昨日やっと手に入って一気読みして、すごいなあ、うまいなあと思いました。けれども、一種のホラー小説のような物語だなとも感じました。作者は父親の壮絶な暴力だけではなく、主人公が母親や教師からも見捨てられたと感じた場面を描いています。さらにハワイの射撃場の場面で、主人公に自分の中にある暴力への衝動を見させて、自分自身への不信にとらわれる様子も描く。その出口のない状況を打ち破って、檻に閉じ込められた女の子を必死の思いで助け、友人と信頼し合える関係を築けて先へ進もうとしたところで、保健の先生の無理解に出合わせる。これではもう窓から飛び出すしかないじゃないか、と主人公と同化して読んでいると思えてきてしまって、この暗澹たる気持ちは、その後の救いの物語よりインパクトがありました。父親が離婚に同意していないことなど読んでいくと、現在の共同親権問題や養育費の未払いの実情など思い浮かべて辛くなります。ただ、怖くて辛い物語でも、最後に福祉につながる道があるということを語っているので、こういう問題提起的な物語も必要とされる時期なのだと思いました。

雪割草:大人だから読みすすめられましたが、自分が子どもだったら最後まで読めただろうか、どういう子どもに手渡せるのだろうか、と考えてしまいました。最後の方の自分の気持ちを吐露する部分を読んだときは、あまりにリアルで、作者自身が経験したことなのだろうと思いました。同じような境遇の子どもや大人にもひびくのだろうと思います。岩木先生の対応は素晴らしいですが、学校で働いていたことがあるので、先生がここまでできるかなと疑問には思ってしまいました。大手商社に勤める父親と、逆らえない母親、家族旅行はハワイというのは、ステレオタイプで古く感じました。それから、今日の2冊を並べてみると表紙も対照的で、こちらの作品の閉じ込められた子どもは、自分の気持ちを表現することが難しい、今の日本の子どもらしいとも感じました。

アカシア:颯が、ここまで父親をかばったり、自分を徹底的に責めるのは、リアルなことだと思ったのですが、読んでいて胸が痛くなりました。こういう状況にある子どもって、自分と同じような子を目の当たりにしないと、自分のことを客観的に見たり、親を非難したりできないんですね。たしかに人間については、颯のことしか書いてなくて、あとは背景になっていますね。私も、担任の先生がつまらないダジャレを飛ばすのは嫌だなと思っていたのですが、最後まで読んで、ああ、先生という権威をつまらないダジャレによってすべて捨て去って、生徒との間の敷居を低くしてるんだな、と思いました。こういう本は、紹介だけして、そっとどこかに置いておけば、必要な子は読んでヒントを得るというものかな、と思うんですけど、この表紙だと読みたいという気にならないかも。

しじみ71個分:私は、ダジャレ先生が意外といい味出しているなと思って、割と好きでした……。

ニャニャンガ:暴力シーンがリアルな表現だったので、辛い辛いと思いながら読みました。そして子どもに手渡す作品なのだろうかと考えてしまいました。

颯に対する父親の行動が異常すぎて理解できませんでしたが、世間で起きている事件を見るとあり得ない話ではないのだろうと想像しました。ここまでひどくないにしても、父親の機嫌を見ながら生活する母子は少なからず存在するのでしょう。経済的自立ができないせいで母親が子どもを守れないのは、ほかに手だてがなかったのか考えてしまいました。親友の理がいなかったらどうなっていたのか、というか友だちにより救われて良かったです。ベランダのあの子が主人公自身だと気づいていながら否定したい気持ちがいやというほど胸に迫りました。

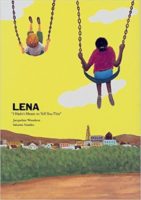

花散里:最初にこの表紙を見たとき、タイトルからしてもそうでしたが。嫌な表紙画だと感じて、書架で面出しにしたくない本だと思いました。この作者のプロフィールを見ると、元学校図書館司書とありますが、子どもたちに本を薦める立場にいた人がこの作品を書いたのだろうかと複雑な思いが残りました。「春休みが嫌いだ」という主人公の言葉、学校の方が家より良いということが作品の内容に繋がっていくのですが、そうではない子どもたちの方が多いということを踏まえたうえでの描かれ方なのかと……。先生の描き方も気になった箇所が多く、父親から縄跳びの紐で殴られた後の両親への対処や、後半、学校の先生の誰かに相談しようとして向かった時の保健の先生の対応には疑問を感じました。保健室は子どもの逃げ場でもあるのに、こういうふうに描いてしまうのはどうなのだろうかと思いました。プロフィールのところに、「スマホで書いた」とありますが、なんのために記載したかったのかと感じました。虐待やDVのことをテーマにした作品だと思いますが、虐待をする人は子ども時代に虐待を受けてきた人が多いこと、虐待を受けている子どもは虐待する親を庇うことが多いと言われています。本作では虐待の描き方がリアルで、加えてDVの描き方、さらにベランダの子は小さい子だと描かれ、食べ物を与えられていないことを含ませているようで、子どもたちに読ませたいとは到底思えませんでした。読むのは大人では、と。颯が女の子に暴力を振るいそうになるとき、自分も父親と同じなのではないかというところなど、読んでいて辛いところが多く、後味が良くない読後感で、子どもたちに薦めたいとは思えませんでした。

オカピ:真に迫る描写で、リアリティに圧倒されました。書きたいテーマがしっかりとある本です。解決策がきちんと示されているのがいいと思いました。虐待の問題を描いた作品はいろいろありますが、そうした本を手にとる中学生は「泣ける本」「感動する本」ばかり求めることもあり、そんな状況を見ていると、感情だけで読むことの危うさを感じます。岩瀬成子さんの『ぼくが弟にしたこと』(理論社 2015)も、主人公は父親から虐待を受けていて、暴力性を弟に向けてしまったときのことが描かれていましたが、作者の人間理解の深さを感じる作品でした。『ベランダのあの子』は、主人公以外の登場人物がいまひとつ立ちあがってこない感じがしたのと、ところどころ文章に引っかかってしまいました。「興味本位の話で盛り上がって終わるだけじゃないか」(p96)などは、小学6年生の言葉には感じられず、「パパもお祭り自体は嫌いじゃないみたいだったけど、それでも塾を休んでもいいかなんて聞くのはばかげたことに思えた」(p82)というのも説明的だと感じました。

しじみ71個分:みんながみんな、最初から岩瀬さんみたいにはなれないですよね(笑)。

オカピ:さきほど表紙の話が出ましたが、どこがよくないと思われたのですか。

アカシア:いえ、読みたくなる表紙じゃないなと私は思ったんです。

サークルK:p22にある「認めてもらえたらこの家にいてもいいんだ。」という颯のいう言葉にハッとさせられました。子供の「居場所」と一口に言っても、「学校」が辛い子もいれば、「家」が辛い子もいることを考えなければならないのですね。子どもたちの閉塞感をぱあっと放てるのはいったいどんなところなのでしょう。

みなさんの感想をうかがって、主役が登場人物なのではなく、「虐待」そのものになっているという指摘に共感しました。あまりに辛いシチュエーションに、果たして読者である子どもたちはついていけるのか、という疑問ももっともだと思います。興味本位で読むことのできない問題だからこそ、子どもの受けとめ方が気になるところです。

アカシア:絵本でも『パパと怒り鬼〜話してごらん、だれかに』(グロー・ダーレ作 スヴァイン・ニーフース絵 大島かおり&青木順子訳 ひさかたチャイルド)というのがありましたね。あれも、父親がふとしたことで怒り鬼にとりつかれたように暴力をふるい、母親もすてきな家族を演じたいせいかたよりにならない。そんな、いつもびくびくする状況におかれた子どもを描いていました。でも、自分では解決できなくて、王様に手紙を書いてようやく解決法が見えてくるという結末でしたね。日本だと王様に手紙を書くという手段は使えないから、どうすればいいのかな、と思っていましたが。

(2023年5月29日の「子どもの本で言いたい放題」より)