ケリー・ヤン/著 田中奈津子/訳

講談社

2022.01

きなこみみ:貧しい移民の一家が、自分の手でモーテルという居場所をつかむまでの、まさにアメリカンドリームなんですが、これは「多くの人々の力を借りて成功する」という新しい形のアメリカンドリームではないかと思います。アメリカが階級社会であることや、アフリカ系やアジア系の人々へのレイシズムもきちんと描きこまれていながら、それでも他者と少しずつ連帯していく強さがあるんじゃないでしょうか。その連帯の鍵が「言葉」と「手紙」であることがとてもいいと思いました。p87に、「あなたは白人の子たちみたいに、英語はうまくなれないの。だって英語はその子たちの言葉なんだもの」とママが言うシーンがあるんです。この言葉は、私のように英語が苦手な人間にはとっても刺さるんですが、この物語には、ネイティブのようにはなれなくとも、言葉はいつも開かれているんだなということが書かれています。私たちは言葉でできていて、伝え合うことができるという希望が詰め込まれている一冊だと思います。子どもたちへの励ましをとても感じる本でした。

ネズミ:とても面白く読みました。移民、難民という立場の人たちは日本にもいます。留学など、自分の意思で外国に行くのと、移民、難民の大きな違いは、もとの国にやすやすと帰れないことだと思います。そういう立場の人びとの望郷の念と、簡単に片付けられない複雑な感情、一言では言えない苦難などが非常によく伝わってくる作品だと思いました。健康保険に入れない問題は、在留許可が下りていない在日外国人にも通じることです。この作品では、中国人だけでなく、ヒスパニックのルーペ、黒人のハンクさんなど、人種差別を体感しているほかの人たちも出てきます。アメリカのことというよりも、日本にいるさまざまな国から来た外国人のことを想像するために、読まれるといいなと思いました。アメリカ的だと思ったのは、お金のことが細かく書かれているところ。古くはベバリイ・クリアリーの「ヘンリーくん」シリーズ(松岡享子訳 学研プラス)にも、小遣い稼ぎが描かれていましたが、日本の作品では金銭的なことはあまり具体的に書かれないのではないかなと。ハッピーエンドは希望だと思いました。

アンヌ:とても面白い物語で、移民への迫害や黒人差別のことなどが描かれていて、さらに主人公がその状況を手紙で、言葉で、変えていく様子は実に読み応えがあり痛快でした。ただ、言葉を訂正しながら書いていた手紙より後半のきちんと書かれた手紙や作文コンクールの文章がつまらなかったりするのは、どうしてなんだろうと思いました。お金の事とかきちんと書かれているのに、最後の投資話の話があいまいで、契約に弁護士が必要なら、こちらも会計士とかきちんとした書類がいるんじゃないかとか、最後の方は心配してしまいました。

雪割草:移民の人たちの生活の過酷さを描きながらも、モーテルの定住者、移民の友だち、たずねてくる中国人などいろんな人たちが登場し、ユーモアがあって、そこに人のあたたかさも感じられて、楽しく読むことができました。作者は子どもの頃、この主人公と同じようにモーテルの管理人をしている親のもとで育ったと書いてありましたが、作者が体験として知っているから描けるリアルさが、この作品の強みだと感じました。作文コンクールではなく、モーテルをみんなで買うという部分は、本当にあり得るか疑問ではありましたが、エンディングには好感が持てました。

アカシア:おもしろく読みました。ミアが魅力的な少女として描かれているので、ひきこまれて一気に読めました。中国系の人たちばかりでなく、ほかの人たちに対する差別も、ミアの体験を通して描かれているのがいいですね。前半で、高利貸しにお金を借りて返せなくなる人、車を盗まれたと言って保険金をだましとる人、契約を途中で勝手に変更する人、決めつける教師など、さまざまな困った人が出てくるので、最後でトントン拍子に何もかもがうまくいくのは、ちょっと出来すぎ感がありました。みんなからお金を集めて買っても、その後もいろいろ大変だろうな、と思ったりして。家族を大事にしているところは、中国人らしいですね。

ニャニャンガ:女の子が困難を乗り越える物語が好きということもあり、本作も好みでした。1993年当時の中国からアメリカに渡った移民の様子がよく分かるとともに、日々の暮らしに苦労する姿が切なかったです。中国に残った親戚が裕福になったのに、金銭面で助けてくれなかったのは冷たいと思いました。ミアはとても頭のいい子で、アイディアを考え、すぐ実行に移すのは作者自身と同じだったのだろうと想像しました。黒人のハンクがひどい人種差別を受けているのは、本当に腹立たしかったです。

中国人らしさが表現されていると感じるエピソードとして、ブランドのお店の袋を喜んで拾うお母さん(p.157)、レストランで、だれが払うかで取っ組み合いのけんかになる(p.166)、「自分が食べる米の量を忘れるな」(p.228)がありました。みんなに投資してもらうことで解決する方法について、配当金はどうやって支払うのか、計算方法や契約の内容について触れていないのが気になり少し残念でした。

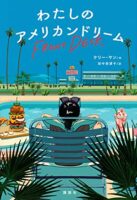

花散里:とても関心を持って読みました。中国からの移民の問題、ミアがモーテルのフロントで体験すること、経済感覚に長けているとか、日本の児童文学では描かれないようなことが作品に盛り込まれていると感じました。表紙画は、表裏、広げてみたときに物語の内容が描かれているようでとても良いと思いました。モーテルの所有者、ヤオさんに対して不満は満載なのに、管理人として働かざるを得ない両親。お金がないのに、そんな中でも父親たちは中国の人を匿ったりするところ、モーテルに集う登場人物たちが心に残りました。作者の実体験を基に描かれた「アメリカンドリーム」、日本の子どもたちに手渡して行きたい作品だと思いました。

オカピ:算数が得意だと思われがちだという、中国系の人へのステレオタイプな見方、黒人に対する差別、医療保険の問題など、いろんな要素が盛りこまれていて、面白く読みました。お金がないときにクーポン券で支払うなど、ところどころにユーモアがあるのも良かったです。ミアは作文コンテストで優勝できると本気で思っていて、そこはちょっとついていけず……。モーテルの住人の中で、ビリー・ボブさんがどういう人物なのかいまひとつわからなかったです。また、いとこのシェンが女の子だと思って読んでいたら、p137あたりで男の子だと分かったりして、もう少し早く人物像を知りたかったな、と思いました。アメリカの本だなあと思ったのは、「あんなふうに撃墜されちゃ、そのあとにやさしくしようなんて無理でしょ。核武装するだけだ」(p101)という表現です。「核武装」という言葉に引っかかってしまいました。ここは、例えている箇所で、言葉は変えられると思うので、そうしたほうが良かったのではないかと。

サークルK:子どもに分かりやすく、けれどリアルな移民の暮らしと差別が描かれているところが良かったです。ホテルではなくモーテルが舞台。日本の子どもたちはモーテルにはあまりなじみがないと思います(民宿とも違うし、最近は修学旅行でもきれいなホテルが好まれると聞いたことがあります)。いろいろな状況の人が滞在している雑駁感がこのお話の雰囲気に合っていました。

モーテルの主、ヤオさんは徹底的に悪人として描かれていましたが、中国系の成功した移民の仲間の頂点(少なくともこの物語の中では権力者なので)に立つ裏には、おそらく白人社会で大変な差別と屈辱を味わってきてここまでになったはずなので、その哀しみや弱さ、屈折についても考えさせられました。

最近の日本では、弱者が必ずしも弱者に寄り添わずに、自分よりもさらに弱い立場の人をいじめたり、叩いたりすることが問題となっています。ヤオさんが、自分がされたことを同胞に仕返ししているのではないだろうか、と気になり、なお一層ミアたちの仲間を応援する気持ちで読みました。

ハル:実はまだ100ページくらいしか読めていないのですが、とても面白く読んでいます。ユーモアもあって、ああ、こういうふうに書いてくれたら(訳してくれたら)、日本の子たちも、物語を楽しみながら、移民や人種問題についてより親身に感じることができるんだろうなぁと思いました。大きな夢を抱いてアメリカに渡ったこの一家から労働力を搾取するのが、同胞の移民だという設定も上手だなと思います。これが、アメリカ人から搾取されるのだったら、読み手のしんどさがまた違っていたように思います。(後日談:読了しました。思っていたよりも過酷でした。作文コンクールの結果について、本人はいいとして、大人たちの反応はちょっと贔屓目がすぎましたかね。でも、面白かったです)

オマリー: 今日みんなで読む2冊はどちらも、前から気になっていたけれど読んでなかった本で、今回読む機会をいただけて良かったなと思います。この本は、素晴らしいですね。中国からの移民であるミアがモーテル経営の手伝いで頑張る姿の中に、さまざまな問題を織り込んでいます。人種問題にしても、アジア系だけではなく黒人、メキシコなど複数の視点がありますし、経済的な問題についても、どうして貧困が起きるのかという構造的なところから提示しています。難しく説明せずに、子どもにも分かりやすいように腐心しているところもいいですね。主人公のミアが、10歳にしてこれだけ活発にアイディアを生み出し、経営に加わっているのが、普通ならリアリティがないと言いたくなるところですが、著者のプロフィールに、同じことが書いてあって、さらに13歳で大学に入学したと記されているので、自分の体験をもとにしているんだろうなぁ、と。この著者自身の生い立ちも気になるところです。続編が原書では5巻まで出ているようで、ぜひ読みたいなと思いましたが、今のところ続巻が出る予定はないみたいで、残念です。で、それを調べているときに気づきましたが、この原書は8歳から12歳をターゲットにしているようですね。日本の感覚だと、この分厚さならYAだから、びっくりしました。

コアラ:面白く読みました。カバーの絵が、真っ青なカリフォルニアの空の下、プールサイドで日光浴をして大きなハンバーガーがあって、と、私がイメージするアメリカンドリームそのもの。ですが、主人公が中国からの移民ということで、自由に対する考え方や思いは、日本人の私とは違う特別なものがあると感じました。p221には、文化大革命のことと両親の思いが書いてありますが、日本と異なる、中国系移民ならではのものが感じられて、興味深かったです。同じ中国系なのに、ヤオさんからひどい扱いを受けますが、日本では同胞からひどい扱いを受けるような書き方はあまりしないのではないでしょうか。これも、中国系ならではなのかなと思いました。もちろん日本と共通する、みんなが憧れるアメリカンドリームというものも描かれていて、それは、実力で勝ち取らないといけないものでもあります。ミアが手紙を書くことを重ねることで英語力をアップしていって、モーテルの作文コンテストでは落選したけれども、ヤオさんからモーテルを購入するための賛同者を集めることができたし、努力して実力をつけていく姿が良かったです。ミアがいろんな、言わばウソの手紙を書いていったように、圧倒的な不公平の前では、正攻法だけでは解決できない、というのも、アメリカの実情を表しているように思いました。仲間をつくって人脈を広げることも大切だし、ヤオさんが都合よくモーテルを売りに出したように、運も必要ですよね。まさにアメリカンドリームを描いた、清々しい本でした。ただ、アメリカでの成功を夢見る、というのは、今の日本では、あまり時代の流れではないかもしれません。だからこそ、違う世界がある、というのを子どもが感じてくれればいいなと思いました。

しじみ71個分:とても前向きな、明るい物語で、楽しく読みました。生活のために家族でモーテル経営をしますが、モーテルの人間模様や学校生活など、日常を描く中で、アメリカに根強くある黒人の人たちに対する人種差別や、移民の貧困の問題、それだけでなく中国の発言や思想の自由のなさなど、社会問題に自然に、主人公ミアの関心が向いて、気づくようになっていくという、物語のつくりがとてもうまいなと思いました。また、ミアが困難にぶち当たって、その解決法を考えて実践する姿を読者に見せてくれるので、そういった点からも、子どもたちに読んでもらいたい本だと思いました。生き生きとしたミアは人物としてとても魅力があるのですが、著者紹介を読むと、作者自身が天才少女で、飛び級で有名大学に行くような人なので、著者の姿や実体験が多少投影されているのかもしれませんが、ちょっと諸々うまく行き過ぎな点もあるような気がします。しかし、モーテルの住人や友だちなど、まわりの人を家族のように大事にして、気持ちを通わせ、連帯していき、問題を解決するという話の流れには希望を感じましたし、大事なことだと思いました。

一つだけ、意地悪なモーテルのオーナー、ヤオさんが、英会話がうまくないのを、割とステレオタイプな「日本語が下手な中国人」のように翻訳して表現されていた点が少し気になりました。どう日本語にするかは確かに難しいだろうなと思うのですが、ちょっと引っかかりました。

(2023年5月の「子どもの本で言いたい放題」より)