ケイト・アルバス/作 櫛田理絵/訳

徳間書店

2023.07

西山:すごくおもしろく一気に読んでしまいました。余談ですが、親戚の葬儀の行き帰りで読もうと持参していて、そこで初めて本を開いてびっくりしました。1行目が「お葬式の日なんてそもそも、楽しいものではない」って……。ちょうど「児童文学と子どもの権利」というテーマの研究会を控えているときだったので、戦争はなんと子どもの権利を侵害するものかとつくづく思いました。ただ、この作品は大前提として主人公兄弟にお金の心配がないので、そこの安定感がエンタメとして読んでしまっていい背景を保証しているように感じました。『小公女』もしっかり登場していましたが、それと重なる古典作品のようなテイストを感じながらの読書でした。イギリスの疎開というのも、リアルでシビアな現実だったと思うのですが、こういう風に伝えるのもありかなと思っています。

雪割草:私もおもしろく読みました。作者が本のもつ力を信じているのが伝わってきました。本がいくつも紹介されるので、読者が興味をもつきっかけになるかもしれないと思いました。ミュラーさんが差別を受けていたり、主人公らが疎開児童としていじめられたり、読者に考えさせるところは含みつつも、兄弟3人が仲が良いせいか、「戦争」という現実の厳しさはあまり感じられませんでした。途中から、これはきっとミュラーさんのところに落ち着くのだろうと予想できて、安心して読めました。月のたとえで、アンナとミュラーさんの発言が一致するのはやりすぎかな。『わたしがいどんだ戦い1939』や『わたしがいどんだ戦い1940』(どちらもキンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー著 大作道子訳 評論社)2019)のように、主人公が厳しい現実と向き合い、人に助けられながらそれを乗り越えていくといったことは描かれていないのは残念に思いました。

ニャニャンガ:ちょうど今読んでいる『アンナの戦争』(ヘレン・ピーターズ著 尾﨑愛子訳 偕成社)にもロンドンから疎開した子どもが登場するのですが、里親たちが預かる子どもを選んでいく様子はとてもシビアだと思いました。ただ、この子たちには資産があり、自分たちが信用できる保護者が見つかりさえすれば……という背景があるので、いわゆる疎開児童とは背景が少しちがいますね。作品全体としては、図書館のありがたみというかミュラーさんのありがたみをしみじみ感じました。そのミュラーさんは、夫がドイツ人であるために周囲から孤立している状況が『アンナの戦争』とも重なりよく伝わってきました。

ウィリアム、エドマンド、アンナの3兄弟がバランスよく、児童書の王道といった印象を受けました。本文とは関係ないのですが、作者のケイト・アルバスは謝辞を読むのが好きだとあとがきにあります。翻訳する側にとっては名前の読みを調べるのはたいへんなので、日本の読者も謝辞を読むのが好きなのか知りたくなりました。

オカリナ:謝辞は、人によっては取材の過程がわかっておもしろいのもありますが、関係者の名前だけが連ねてあるのは、日本の読者にとっては人物像もわからないので、つまらないですよね。ただ契約書ではそこも訳せとなっている場合もありますね。

ニャニャンガ:同じ綴りでも、出身によって読み方が違う場合もあるので判断が難しいです。

オカリナ:私も固有名詞発音辞典とかネットで固有名詞の発音を調べたりしますが、どうしてもわからないときは原著出版社とか著者に教えてもらいます。同じアルファベット表記の国の言葉に翻訳するときはそのままでいいのですが、日本語は発音を知らないとカタカナ表記ができないので不便ですよね。

アンヌ:ファンタジーっぽいのは、アメリカ人が書いたイギリスもののせいだろうかと、バーネットを頭に浮かベながら読みました。この主人公のきょうだいたちは莫大な資産を持つ大金持ちで、本当なら食費の心配などはしないでいいのがわかっているからです。エドマンドも菓子屋で買おうと思えばいくらでもお菓子を本当は買える身分なんだと思いながら読むと、この戦時下の苦労のリアリティが薄れてしまう気がしたのです。ただ、ウィリアムが最後に、自分はまだ12歳なんだと切れてしまうところ、長男はすべてに責任を持たされ弟たちは従うという典型的な描き方で終わらせなかったところはよかったと思います。とにかく疎開という親たちが過ごした時代の出来事を忘れてはならないと思いました。すべては戦争の一言で、繰り返されてしまうのですから。

きなこみみ:私はなかなか入り込めなくて、読むのに苦労していたんですけど、作品世界に名作たちの本の世界が重ねられているところを読んでいるうちに、だんだんおもしろくなって、途中から夢中で読みました。イギリスの戦争の物語としては、ウェストールがすごく好きなんです。ああいう厳しさからは遠いんですが、この作品はロンドンの都会育ちの子どもたちのお話なので、雰囲気は違って当たり前かと思います。冒頭でアンナが『メアリー・ポピンズ』を読んでいて、「アンナが今、そばにいてほしいのは、となりの長いすに座っている見知らぬおばあさんたちや、ほかのお客さんではなく、メアリー・ポピンズなのだった」というところを読んで、この作者が、本の力を信用しているのが伝わってきました。本読みとして、共感するところがとても多かった。疎開先でさんざんな目にあうのは、疎開物語はどうしてもそうなりますが、恐ろしいのはネズミ狩りのシーン。ネズミを次々に殺していく、ぞっとする残酷なところで、この物語には、直接的な戦争シーンはないんですが、ここは間接的にではありますが、戦争という暴力をちゃんと書こうとしているんだなと思ったんです。戦争の直接的な描写は、子どもたちにとっては怖すぎるので、こういうふうに戦争の恐ろしさを伝える工夫がされているんだな、と。この作品は小公女の世界が重ねあわされているので、最後はセーラみたいに、幸せになれるんだなと思って読めます。中学年の子たちが、安心感をもって読める。そこを、この作者は狙ってたんじゃないのかなと。ホッとするのは、物語として正解なんだと思うのです。

そして、血がつながってなくても、心でつながっている人たちが家族になる、というところがよかったです。ミュラーさんが村八分になって疎外されるのも、夫がドイツ人だから、という「血」の違いです。そして、最初に身を寄せた家も、おばさんは血の繋がった自分の子どもたちだけ、信用するんですね。いまの、イスラエルとパレスチナのことを考えても、血の違いや、人種の違いという属性で人間に線を引くのが、どんなに残酷で恐ろしいことを招くかがわかります。その属性を乗り越えるのが、「本」といいうものを通じて、というところが素敵です。「血」を信じている人たちと、ミュラーさんと3人の子どもたちのように、本と心でつながっている人たちの陣営、本を通じた世界へ子どもたちを招待する。そういう意味で素敵な作品だなと思います。

ANNE:物語はとてもおもしろく読ませていただきましたが、戦時中のエピソードとはいえネズミ退治の場面が苦しかったです。ミュラーさんのドイツ人の夫が音信不通になってしまった理由は書かれていませんが、きっと辛い状況があったのでしょうね。3人の子どもたちが幸せな結末を迎えることができて、ホッとしました。ミュラーさんが司書でよかった! 図書館は子どもたちに宝物をあげることができますね。

しじみ71個分:2時間くらいでサクサクと読めまして、とてもうまい物語だと思いました。図書館が背景に出てくる物語は、素晴らしい司書さんが登場することが多く、多少こそばゆいのですが、この物語のミュラーさんもとても魅力的な司書だと思います。また、ウィリアム、エドマンド、アンナのそれぞれのキャラクターが生き生きと、個性的に書き分けられていたところも魅力の一つで、ウィリアムが、厳しい疎開生活の中で弟妹の世話をするヤングケアラーとして苦労する姿にも共感できました。図書館の司書と、本が大好きな子どもたちが、心を通い合わせて、最後はハッピーエンドで家族になるという温かな展開にも安心感と安定感があります。

ただ、気になったのは、この子たちが遺産を持っているのを隠して、家族探しをしていた点です。もちろん、疎開が一番の目的ではありましたが、後見人が見つかりさえすれば遺産で不自由なく暮らせるというところに違和感を覚えました。この設定はどうしても必要だったのでしょうか。また、受入れ先の肉屋夫妻、寡婦のグリフィスさんの世帯では本を読む環境にはなく、本を読む、読めるというのは階級の問題かと思われたのも引っかかった点です。読書できるというのは、何かしらが恵まれているのかもしれないなと感じてしまいました。本や物語が辛いときにも心の支えになるというのは素晴らしいことで、それを推進する立場に私もあると思っていますが、物語を心の支えにできない人たちは苦しいままなんだろうかと、グリフィス家の描写を見て感じました。自分でもひねくれた読み方とは思いますが……。アンナが本を読んで、グリフィスさんの子どもたちがそれに聞き入る瞬間があったにも関わらず、結局本の価値がわからない子どもたちが本をビリビリに破ってしまいますが、そこに読める人と読めない人の間にギャップがあって、グリフィス一家が、本を読む教養がない人たちに見えてしまうのが悲しかったのかもしれません。

また、畑を荒らすネズミを駆除する仕事にウィリアムとエドマンドが出かけ、弟に辛い思いをさせないように、ウィリアムが頑張って2匹仕留めるという描写がありましたが、本当に困っている世帯は、どんなに嫌でも気持ちに蓋をして10匹、20匹取ってこないといけない状況に置かれているわけですよね。暴力、戦争についての考察もきちんとなされている箇所はとても優れていると思ったのですが、一方、そうせざるを得ない人たちが実際に存在していることについてどうとらえればいいのかがは、物語からはよく読み取れませんでした。なんというか、困難にある人たちとのギャップを埋める希望的な要素が見つからなかったのが、引っかかりのポイントかもしれません。あと、物語の中で良い物語を紹介したい作家の意図みたいなのも感じられて、図書館リストっぽいなと、思っちゃうところもありました……。

最後は、ミュラーさんに助けられるばかりではなく、エドワードの発案で学校に畑を作り、ミュラーさんと村の人たちの和解のきっかけをつくる場面が描かれますが、大人も子どもも助け合うという点で、作家の子どもたちの力への信頼が感じられてとてもよかったです。

wind24:お話がおもしろく、私も短時間で読めました。いろいろな出来事があっても引っかかりを持たずに読みましが、3人がいつも一緒にいられるのが良かったです。おばあさんの存在がちょっと謎で、ただただ子どもが嫌いで冷たい人なのか、自分が亡き後3人で生きていくために、わざと冷たくして自立心を身に付けさせようとしているのか、文面からは読み取れませんでした。この物語では、「図書館」の果たす役割が大きいです。戦時下のささくれた子どもたちの心を本との出会いで慰めるための場所であり、本を手渡す素敵な大人(ここではミュラーさん)がいる場所でもあります。

子どもたちは居場所を転々としていきますが、最初の肉屋の夫婦は慈善的な気持ちで預かるものの、実の子たちの意地悪がまるで絵にかいたように際立っています。しかしそれを知ってか知らずか、自分の子には盲目的です。貧しいグリフィスさんはお金ほしさに3人を預かりますが、自分の子たちの面倒を見させるだけでご飯もろくに与えません。そして、大好きな図書館のミュラーさんに引き取られることになり、ようやく幸せが訪れます。それまでモノクロの世界だったのが一気に色彩あふれる豊かな生活になっていきます。その後は多分養母になってくれるミュラーさんとの幸せな生活が待っていることでしょう。

オカリナ:古き良きイギリスの物語の伝統をくむ作品で、とてもおもしろかったです。私がいいなと思ったのは、3人きょうだいそれぞれの特徴や性格がうまく書かれているところです。長男はしっかり者、次男はきかん坊、末っ子の女の子はあまったれ、という点はステレオタイプに見えますけど、それぞれもっと人間が立ち上がってくるように描かれています。また意地悪な双子がいる肉屋さんですけど、お父さんのほうはp195などを読むと、おまけをしてくれたり、声をひそめて「この前のこと、本当にすまなかったな」と言ったりするので、かなりものがわかった人のよう。そういう細かい書き方にも好感が持てました。

この作家はアメリカ人ですけど、少し古い文体で書いたのではないかと推測します。たとえばp301には「読者のなかには、くつ下なんて、ずいぶん、ぱっとしない贈り物だと思う人もいるかもしれない」という文章がありますが、こんなふうに作者が顔を出したりするのも、一昔前の作品の特徴のように思います。また日本の読者が読むと、本が好きな人たちと、本を破ってトイレの紙に使ってしまう人に分かれるように思えるかもしれませんが、先程から出ているようにイギリスなので、階級がからんでくるかと思います。ピアーズ家は中流階級に属していて、この子たちを預かってくれるフォレスターさんやグリフィスさんはもっと貧しくて、特に戦時中は生活するだけで精一杯の労働者階級なのかと思います。グリフィスさんの家庭の描写は、ディケンズの作品を思い出させます。双子の意地悪も、「お高く留まりやがって」という中流以上の子に対する気持ちの表れでもあるのでしょう。ネズミ狩りの場面は中流階級の子供にとっては目の前で行われる大きな暴力ですが、日常的にネズミに食糧を荒らされて困っている貧しい人たちにとっては、退治するかしないかは死活問題でもあるわけです。

先程、この子たちはお金があるのだから何でも買えばいいじゃないか、という意見もありましたが、おそらく管理は保護者がすることになっていて、成人するまでは勝手に使うことはできない決まりになっているのかと思います。また中流以上の人たちは、子育てを乳母や家庭教師に任せることもあり、子どもや孫に対する自然な愛情も持たないで過ごす人もいます。なので、3人のおばあさんが愛情を持っていないのも、十分ありうることでしょう。

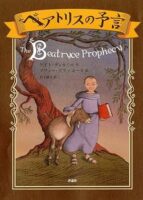

ネズミ:オカリナさんのお話をきいて、英文学に詳しい読書好きの人には、楽しめる点ところがたくさんあるのだなと、わかりました。登場人物の性格がみなはっきりしているので、読みやすさがありましたし、装画からも、幸せな結末が予想されて、安心して読めました。好きだったのは、最後に学校で菜園をつくることになるところです。ドイツ人の夫からミュラーさんが伝授されてきたことが生かされ、子どもたちもこの土地で受け入れていかれることを象徴する出来事をうまく描いていると思いました。

エーデルワイス:心がほかほかしてくるような物語でした。作者が絶賛していたイラストレーターのジェイン・ニューランドのカバーイラストが日本語版でも使われているのですね。図書館をテーマにした良いお話です。きょうだい3人、親がいなくて生きていくのは、戦争中でも現代であっても大変なことと思います。長男ウィリアムの重責を思うと切なくなります。優しいミュラーさんに出会い幸せになりますが、ミュラーさんが長い年月どんなに孤独だったかと想像します。

私が小学校低学年の時、『赤毛のアン』『小公女』など子ども向けに意訳された本を読んでいました。ウィリアムたちは原作どおりの文を読んでいたのでしょうか? だとしたらすごい!と思いました。特に9歳のアンナが読みこなしたとは! この物語に登場する本は名作ばかりですが、現在の子どもたちは読むのでしょうか? p181で、アンナがグリフィスさんの幼い子どもたち3人に『くまのプーさん』を読んであげる場面は、本の力を大いに感じることができます。本に接することのなかった子どもたちが、アンナの声から物語を感じ取り静かに聞き入り、ウィリアムとエドマンドも物語に浸るのですから。

ルパン:評判の良い本だし、実際とてもおもしろく読みました。3人のきょうだいが逆境にあっても助け合って生きていくところがとてもいいと思いました。ただ、日本の子どもが読んでどこまで状況を理解できるのかな、とは思いました。イギリスの階級社会のことやドイツを敵視する感情などが分からないと、どうしてミュラーさんの家に落ち着くまでにこんなに遠回りしなければならないんだろう、と不思議に思うかもしれません。

ハル:子どもの頃に読んだクラシカルな物語のような、ハラハラドキドキ感もあって、引き込まれて読みました。欲を言えば、急に視点が変わったり、人物の立ち位置が変わった?というところもあったり、ちょっとしたつまずきはありましたし、ミュラーさんの家は自給自足ができるように工夫されていたとはいえ、あまりにも素敵な暮らしで、少し出来過ぎな感じはしました。また、ミュラーさんの夫は、どうして手紙を返してくれなくなったのかも、はっきりとはしません。戦争でそれどころではなくなっただけなのか、何か意志があってのことなのか、気になりますが、ある意味リアルというか、実際、たとえ戦争がなくても、気持ちや時間のすれ違いって、そういうものだろうとも思います。とにかく、お兄ちゃんのウィリアムが健気で、ネズミ狩りの場面なんてほんとに泣けてしまいます。日本の子ども読者たちに、この子たちの健気さを読んでほしいという気持ちはないですが、物語を読みたくなる本、という意味で、ぜひこの本を読んでほしいなぁと思いました。

アカシア:エーデルワイスさんが、この子たちはダイジェスト版ではなく原作をそのまま読んでいるのかと疑問に思われていましたが、原作を読んでいると思います。日本でも私が子どものころは、小学館とか講談社から少年少女世界文学全集が出ていて、小さい活字のうえに2段組になっていてページ数も多かった。それを考えると、日本の子どもも今よりずっと多くの活字を読んでいたかもしれません。

(2023年10月の「子どもの本で言いたい放題」より)