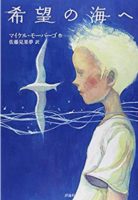

マイケル・モーパーゴ/作 杉田七重/訳

小学館

2022.12

『ガリバーのむすこ』をおすすめします。

戦場となったアフガニスタンを出て難民になった少年オマールは、嵐の海でボートから投げ出され、意識を失う。やがてオマールは、自分は砂浜に寝ていて、まわりを小人たちが取り囲んでいることに気づく。そこは、かつてガリバーが訪れたリリパット国だった。オマールは「ガリバーのむすこ」と呼ばれ、小人たちと友だちになってお互いの言葉や文化を学びあい、愚かな戦争をやめさせる。巧みな語り口に引っ張られて一気に読めるし、考えるきっかけも提供してくれる。小学校高学年から(さくま)

(朝日新聞「子どもの本棚」2023年1月28日掲載)

-138x200.jpeg)