日本児童図書出版協会で出している月刊誌「こどもの本」に、2017年の5月号から2018年の4月号まで「子どもの本に見る新しい家族」というタイトルで、従来型ではない多様な家族を描いた子どもの本について連載していました。もう一度手を入れてから自分のウェブサイトに掲載しようと思ったのですが、コロナ禍で資料が置いてある東京にも戻れず、手を入れる時間もないので、とりあえず誤植や舌足らずのところだけを訂正し、基本的にはそのままこちらに転載します。

子どもの本に見る新しい家族⑫

もっと多様性を!

これまで11回にわたって、子どもの本に新しい家族がどう描かれてきたかをみてきた。子どもにとって最も身近な環境である家族・家庭を通して、子どもの本をとらえ直してみたいと思ったからである。日本ではまだ家族というと血のつながりが前提だと思い込んでいる人が多い。そして父親はたくましく外で働き、母親はパートくらいはするにせよ家で家事や育児にいそしみ、子どもは思春期には多少の揺れがあったとしても最終的にはしかるべき企業に職を得る─それが安泰な暮らしの基盤であり、家族の理想像だと考えている人もたくさんいる。そこからは、親の離婚再婚は身勝手だと責める目や、単親家庭や里子や養子は特殊な、かわいそうな存在だという視点も生まれる。

子どもの本の編集者の中にも、そうした従来型の家族の理想像を提示することが肝要だと考えたり、日本の平均的な家庭・家族の有り様を描くのが大事だと考えている人が少なからずいる。そこからはずれた状況やマイノリティの人々を描いた本は読んでもらえないし売れないと思っていたりもする。

先日ある若い絵本作家から、子どもがたくさんいる絵を描いたとき、左利きの子どもを一人混ぜておいたら、左利きは描かないでほしいと編集者から言われたという話を聞いた。これは極瑞な例だとしても、そういう風土の中では、ただ今現在自分がいる小さな(いじましい)社会の中でのマジョリティに沿った価値観しか提示されない。女性の役割にしても、一時は編集者たちが討議を重ねて、ジェンダー的にずいぶん考慮された絵本も出版されていたが、最近はそれも少ない。

◆ マイノリティの提示にも意味がある

しかし私は、子どもの本がマイノリティを提示していったり、読者がマイノリティの視点を学んでいったりすることも大事だと考えている。そうしないと、子ども社会のなかでも同調圧力がさらに強くなり、なんらかの点で自分は多数とはちょっと違うと思っている子どもたちが「自分は自分のままでもいい」と思えなくなってしまうだろう。ひいては、他者が何を考え、何を感じているのかを想像する力も弱くなってしまうだろう。

日本の子どもの自己肯定感は、諸外国と比べてきわめて低いという。(古荘純一著『日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか』光文社新書)。平昌オリンピックに出場した選手たちからは「自分を信じて」という言葉がよく出たが、自分を信じることができない子どもたちが日本にはたくさんいる。日本ではまた、場の「空気を読んで」、「みんなと合わせる」ことも奨励される。そういう考え方に沿えば、左利きや、LCBTQや、単親家庭をはじめとするマイノリティは特殊なのであって、「みんなと合わせる」ことができない人たちだということになってしまう。

でも、実際は子どもたちの多くが、自分はマジョリティとは違うところがある、とか、どこかで無理をしないとみんなに合わせられない、と感じているのではないだろうか。それなのに、マジョリティに合わせることをよしとする画一的な考え方を親や教師が事あるごとに提示し、本でも見せていたら、子どもの自尊感情が低いままになってしまうのも当然ではないだろうか。

◆日本と欧米の作品を比べてみると

家族や家庭にしても、これまで見てきたようにアメリカやイギリスでは、ずいぶん前から多様な家庭が作品の中に登場していたのに対して、日本の作品の多くは、ごく最近までマジョリティを取り上げることを当然と考え、いわゆる問題小説の中にしかマイノリティは登場してこなかった。

家族や家庭にしても、これまで見てきたようにアメリカやイギリスでは、ずいぶん前から多様な家庭が作品の中に登場していたのに対して、日本の作品の多くは、ごく最近までマジョリティを取り上げることを当然と考え、いわゆる問題小説の中にしかマイノリティは登場してこなかった。

ついでに言うと、それは家族像ばかりではない。ほかのマイノリティにしても同じである。

一例をあげると、アメリカの作家ヴィンス・ヴォーターの『ペーパーボーイ』(原著 2013/原田勝訳 岩波書店 2016)と、椎野直弥著『僕は上手にしゃべれない』は、どちらも吃音をもつ少年を主人公にした中学生向きのフィクション で、どちらの著者も自分が吃音で悩んだ体験をもっている。しかし、『ペーパーボーイ』においては、吃音は作品を構成するいくつかの要素の一つにすぎない。一方『僕は上手にしゃべれない』の方は、主人公の吃音の克服が最大のテーマとなっている。日本のこの作品では主人公が「他者と違う」点が前面に出ているが、アメリカの『ベーパーボーイ』では、他者と違っているのは主人公だけではない。じつに個性的で多様な人物たちが主人公を取り巻いている。

で、どちらの著者も自分が吃音で悩んだ体験をもっている。しかし、『ペーパーボーイ』においては、吃音は作品を構成するいくつかの要素の一つにすぎない。一方『僕は上手にしゃべれない』の方は、主人公の吃音の克服が最大のテーマとなっている。日本のこの作品では主人公が「他者と違う」点が前面に出ているが、アメリカの『ベーパーボーイ』では、他者と違っているのは主人公だけではない。じつに個性的で多様な人物たちが主人公を取り巻いている。

日本の児童文学作家は、マイノリティを取り上げるときはそれなりの覚悟をして、それをメインテーマにして作品を書くことが多いのに対し、欧米では、マイノリティは多様な登場人物の一人として、さりげなく登場してくることも多い。

たとえばアメリカの件家アリ・ベンジャミンが書いた『ジェリーフィッシュ・ノート』(原著 2015/田中奈津子訳 講談社 2017)の主人公スージーの兄アーロンはゲイだが、「兄さんのボーイフレンドのロッコ」という言葉がちらっと出てくるだけなので、気づかずにスルーしてしまう読者もいるだろう。また、スウェーデンの作家アンナレーナ・ヘードマンが書いた『のんびり村は大きわぎ!』(原著 2010/菱木晃子訳 徳間書店 2010)の主人公アッベ(10歳)は、生後3か月のときスリランカからスウェーデンに養女としてやってきた。その後養親が離婚してアッベは養母と暮らしているのだが、この物語がメインに描いているのはそこではなく、子どもたちが村の人たちをまきこんでギネス世界記録に挑戦する様子である。養女であったり、親が離婚していたりする部分は、物語の背景として登場するだけだ。

たとえばアメリカの件家アリ・ベンジャミンが書いた『ジェリーフィッシュ・ノート』(原著 2015/田中奈津子訳 講談社 2017)の主人公スージーの兄アーロンはゲイだが、「兄さんのボーイフレンドのロッコ」という言葉がちらっと出てくるだけなので、気づかずにスルーしてしまう読者もいるだろう。また、スウェーデンの作家アンナレーナ・ヘードマンが書いた『のんびり村は大きわぎ!』(原著 2010/菱木晃子訳 徳間書店 2010)の主人公アッベ(10歳)は、生後3か月のときスリランカからスウェーデンに養女としてやってきた。その後養親が離婚してアッベは養母と暮らしているのだが、この物語がメインに描いているのはそこではなく、子どもたちが村の人たちをまきこんでギネス世界記録に挑戦する様子である。養女であったり、親が離婚していたりする部分は、物語の背景として登場するだけだ。

といってもスウェーデンの子どもの本が、すべてそのようなあっけらかんとしたトーンで描かれているわけではない。この連載の3回目でも触れた絵本『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R.ホルムベルイ文 エヴァ・エリクソン絵 菱木晃子訳 BL出版 2004)は、親が離婚して母と二人暮らしの少年が久しぶりに父親と会う話だが、一緒に暮らせない父と息子のやるせなさを漂わせていた。

といってもスウェーデンの子どもの本が、すべてそのようなあっけらかんとしたトーンで描かれているわけではない。この連載の3回目でも触れた絵本『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R.ホルムベルイ文 エヴァ・エリクソン絵 菱木晃子訳 BL出版 2004)は、親が離婚して母と二人暮らしの少年が久しぶりに父親と会う話だが、一緒に暮らせない父と息子のやるせなさを漂わせていた。

またスウェーデンの第一線で活躍していた作家ウルフ・スタルク(昨年6月に72歳で死去)の『シロクマたちのダンス』(原著 1986/菱木晃子訳 佑学社 1994、偕成社 1996)は、かなリシリアスなトーンで、別居した両親の間で揺れ動きながら自分を見いだしていく少年の気持ちを描いていた。スタルクが、少し前の作品(たとえばアメリカのジュディ・ブルームが書いた『カレンの日記』や、ドイツのベーター・ヘルトリングが書いた『屋根にのるレーナ』)と違って、離婚する親に非難がましい目を向けていないことにも注目しておきたい。

◆それぞれのお国事情はあるけれど

もちろん子どもの本も、それぞれの国の事情を反映している。英米にしろスウェーデンにしろ、親の離婚や再婚、単親家庭、養子、里子などは日本と比べてずっと多い。だからそうした多様な家庭が作品に描かれるという側面ももちろんある。しかし 英米や北欧の絵本や児童文学が「多様性」を重視するのは、それだけが理由だとも思えない。多数派からの距離や違和感を感じている子どもたちに、多様な価値観や多様な存在のあり方を提示することによって「少数派でもだいじょうぶだよ。どんな状況のどんな子どもだって生きていてほしい」というメッセージを送っているのではないだろうか。

私の孫の一人が通っている幼稚園では、母の日にはお母さんの絵を、父の日にはお父さんの絵を子どもに描かせる。「お母さんのいない子は、おばあさんの絵でもおばさんの絵でもいい」などの配慮もあるらしいのだが、配慮があったとしても、単親家庭や養護施設で幕らしている子は疎外感を持つことだろう。といっても、今は保育国、幼稚園、小学校の多くは、家庭の多様化をかんがみて、母の日や父の日の行事をしなくなっているらしいが、差し障りがあるからやらない、というだけでいいのか、という疑問も感じる。

先日目にしたBBCニュースでは、母の日、父の日ではなく「家族ウィーク」を設けたイギリスのある幼稚園が紹介されていた。子どもたちがそれぞれ固有の自分の家族を絵に描き、どんな時に家族といて楽しいと思うか、うれしいと思うかを話すというものらしい。先生たちは、最初から多様な家族像をしっかり認めたうえで、子どもたちが「これも家族」「あれも家族」「それも家族」と自然に思えてくるように指導していた。

◆子どもは新たな未来をつくる存在

子どもは新たな未来をつくる存在だ。教師や親や権力者の言いなりになるより、自分の心で感じ、自分の頭で考えて、今よりいい未来をつくっていってほしい。

どんな子どもの本を書くか、出すかは、そこにつながっている。子どもの本にかかわる人たちは、世界は動いていることを認識し、どんな社会に子どもをおいたらいいのか、ということも考えてみてほしい。

家族ひとつを考えても、血のつながりとか、従来型の家族像にばかりとらわれてしまうと、新たな未来にはつながらない。昨年厚生労働省は「新しい社会的養育ビジョン」を打ち出して、里親や養親の数を増やそうとしている。それについても、子どもの本の作り手は考えてみてほしい。そして、子どもたちが未来を考えるときに参照できるような多様な価値観や多様な選択肢を、子どもの本でも示しておいてほしい。

(日本児童図書出版協会「こどもの本」2018年4月号掲載)

たとえば市川朔久子の『よるの美容院』(講談社 2012)では、ある事件をきっかけに声を失い、筆談でコミュニケーションをとる12歳のまゆ子が、美容院を経営する遠縁の「ナオコ先生」に預けられて、開店前の準備などを手伝っている。まゆ子の母親はまゆ子に愛情を抱いていないわけではないのだが、「こんなに一生懸命やってるのに、なにがいけないの。いったいなにが不満なの」とか「お母さんを困らせるためにわざとやってるんでしょ」などと口走ってしまう。おっとりゆったりかまえているナオコ先生とは逆のタイプとして描かれている。

たとえば市川朔久子の『よるの美容院』(講談社 2012)では、ある事件をきっかけに声を失い、筆談でコミュニケーションをとる12歳のまゆ子が、美容院を経営する遠縁の「ナオコ先生」に預けられて、開店前の準備などを手伝っている。まゆ子の母親はまゆ子に愛情を抱いていないわけではないのだが、「こんなに一生懸命やってるのに、なにがいけないの。いったいなにが不満なの」とか「お母さんを困らせるためにわざとやってるんでしょ」などと口走ってしまう。おっとりゆったりかまえているナオコ先生とは逆のタイプとして描かれている。

柏葉幸子が野間児童文芸賞を受賞した『岬のマヨイガ』(講談社 2015)では、震災をきっかけに、血のつながらない3人の女性が出会って一つの家族をつくろうとする。3人のうちの一人は、萌花という少女。両親を亡くして、これまで会ったこともない親戚にひきとられることになっているのだが、この子も、『よるの美容院』のまゆ子と同じように口がきけなくなっている。もう一人は、暴力をふるう夫から逃れて家を出て、萌花と同じ電中に乗り合わせていたゆりえ。この二人が、狐崎という駅で電車を確りた後に大地震と津波にあい、中学の体育館に避難する。そこで、出会ったのが不思議な老女キワさんだ。この作品には 「遠野物語」を思わせるようなカッパや妖怪も登場して、ファンタジーとリアリズムが融合した展開になっていくのだが、「家族」という視点から見てみると、まったく血縁関係にない3人が、たまたま出会って過去を清算し、名前も変えて家族をつくる姿が描かれているという意味で、おもしろい。最後にゆりえとキワさんは、こんなふうに言う。ひよりというのは、萌花の新しい名前である。

柏葉幸子が野間児童文芸賞を受賞した『岬のマヨイガ』(講談社 2015)では、震災をきっかけに、血のつながらない3人の女性が出会って一つの家族をつくろうとする。3人のうちの一人は、萌花という少女。両親を亡くして、これまで会ったこともない親戚にひきとられることになっているのだが、この子も、『よるの美容院』のまゆ子と同じように口がきけなくなっている。もう一人は、暴力をふるう夫から逃れて家を出て、萌花と同じ電中に乗り合わせていたゆりえ。この二人が、狐崎という駅で電車を確りた後に大地震と津波にあい、中学の体育館に避難する。そこで、出会ったのが不思議な老女キワさんだ。この作品には 「遠野物語」を思わせるようなカッパや妖怪も登場して、ファンタジーとリアリズムが融合した展開になっていくのだが、「家族」という視点から見てみると、まったく血縁関係にない3人が、たまたま出会って過去を清算し、名前も変えて家族をつくる姿が描かれているという意味で、おもしろい。最後にゆりえとキワさんは、こんなふうに言う。ひよりというのは、萌花の新しい名前である。 上橋菜穂子の「守り人」シリーズの主人公で女用心棒のバルサは、殺された父親カルナの親友ジグロに育てられ、短槍の達人ジグロからその術を学ぶ。ジグロは、バルサの命を守るために職も名誉も捨てて、養い子であるバルサが一人でも生きていけるよう、愛を持ちながらも厳しく仕込む。バルサは、ジグロの養女という設定になっている。

上橋菜穂子の「守り人」シリーズの主人公で女用心棒のバルサは、殺された父親カルナの親友ジグロに育てられ、短槍の達人ジグロからその術を学ぶ。ジグロは、バルサの命を守るために職も名誉も捨てて、養い子であるバルサが一人でも生きていけるよう、愛を持ちながらも厳しく仕込む。バルサは、ジグロの養女という設定になっている。 バーリー・ドハティのYA小説『アンモナイトの谷』 (後に改題して『蛇の石 秘密の谷』 原著 1996/中川千尋訳 新潮社 1997)の主人公は、15歳のジェームズ。赤ちゃんのときに生母に置き去りにされ、今は養子として暮らしている。客観的に見るといい養親でも、思春期で反抗的になっているジェームズは、養父を必要以上に責めたり、養母にも「ほんとの息子じゃないからね」と言い放ったりする。そして、ある日、養親には内精で生母を捜す旅に出る。紆余曲折を経てジェームズはようやく生母に会えるのだが、その出会いは、想像していたのとは違っていた。生母とジェームズは、会話らしい会話をしない。ぎゅっと抱き合ったりもしない。生母は「幸せなの?」ときき、ジェームズがうなずくと「そう。よかった」と言うだけだ。戻っていく生母を見送る場面は、こう書かれている。

バーリー・ドハティのYA小説『アンモナイトの谷』 (後に改題して『蛇の石 秘密の谷』 原著 1996/中川千尋訳 新潮社 1997)の主人公は、15歳のジェームズ。赤ちゃんのときに生母に置き去りにされ、今は養子として暮らしている。客観的に見るといい養親でも、思春期で反抗的になっているジェームズは、養父を必要以上に責めたり、養母にも「ほんとの息子じゃないからね」と言い放ったりする。そして、ある日、養親には内精で生母を捜す旅に出る。紆余曲折を経てジェームズはようやく生母に会えるのだが、その出会いは、想像していたのとは違っていた。生母とジェームズは、会話らしい会話をしない。ぎゅっと抱き合ったりもしない。生母は「幸せなの?」ときき、ジェームズがうなずくと「そう。よかった」と言うだけだ。戻っていく生母を見送る場面は、こう書かれている。 ガーディアン質を受賞したミシェル・マゴリアンの『おやすみなさいトムさん』(原著 1981/中村妙子訳 評論社 1991)の舞台は第二次大戦下のリトル・ウィアウォルドというイギリスの小さな村。主人公は、空襲を避けてロンドンから疎開してきたた9歳のウィルと、しぶしぶこの子を預かるトムというおじいさん。トムは、妻子を病気で亡くして以来、人付き合いが悪く村人たちから偏屈だと思われている。ウィルは体中に母親から折檻を受けた痕があり、トムからも折檻を受けるのではないかとおびえている。おまけに虐待のせいで体の発達も遅れ、文字の読み書きもできない。

ガーディアン質を受賞したミシェル・マゴリアンの『おやすみなさいトムさん』(原著 1981/中村妙子訳 評論社 1991)の舞台は第二次大戦下のリトル・ウィアウォルドというイギリスの小さな村。主人公は、空襲を避けてロンドンから疎開してきたた9歳のウィルと、しぶしぶこの子を預かるトムというおじいさん。トムは、妻子を病気で亡くして以来、人付き合いが悪く村人たちから偏屈だと思われている。ウィルは体中に母親から折檻を受けた痕があり、トムからも折檻を受けるのではないかとおびえている。おまけに虐待のせいで体の発達も遅れ、文字の読み書きもできない。

イギリスの大人気作家ジャクリーン・ウィルソンは、困難を抱えた子どもたちを作品に多く登場させ、その子たちに寄り添う書き方をしてきたが、中でも「トレイシー・ビーカー物語」シリーズの3冊は、イギリスでは里親や里子のためのガイドブックにも登場している。

イギリスの大人気作家ジャクリーン・ウィルソンは、困難を抱えた子どもたちを作品に多く登場させ、その子たちに寄り添う書き方をしてきたが、中でも「トレイシー・ビーカー物語」シリーズの3冊は、イギリスでは里親や里子のためのガイドブックにも登場している。 生母があらわれて娘を引き取ると言い出すのだが、生母は買った物を娘にプレゼントするだけで「子を育てる」とはどういうことかがわかっていない。酒と男で回っていたような暮らしを断念するつもりもない。ある意味、気の毒な人である。

生母があらわれて娘を引き取ると言い出すのだが、生母は買った物を娘にプレゼントするだけで「子を育てる」とはどういうことかがわかっていない。酒と男で回っていたような暮らしを断念するつもりもない。ある意味、気の毒な人である。 全米図普賞を受賞したキャサリン・パターソンの『ガラスの家族』(原著 1978/岡本浜江訳 偕成社 1984)は、11歳の女の子ギリーが主人公である。生母コートニーに実際は捨てられた状態のギリーなのだが、生母の写真と、写真の隅に書かれた「いつも愛しています」という言葉にしがみついて生きている。生母はそばにいないので、どこまでも理想化することが可能なのだ。

全米図普賞を受賞したキャサリン・パターソンの『ガラスの家族』(原著 1978/岡本浜江訳 偕成社 1984)は、11歳の女の子ギリーが主人公である。生母コートニーに実際は捨てられた状態のギリーなのだが、生母の写真と、写真の隅に書かれた「いつも愛しています」という言葉にしがみついて生きている。生母はそばにいないので、どこまでも理想化することが可能なのだ。 ニューベリー賞とホーンブック賞をとったシンシア・ライラントの『メイおばちゃんの庭』(原著 1992/斎藤倫子訳 あかね書房 1993)の主人公は、母親と死別して孤児になり、やはり親戚をたらい回しにされた少女サマーで、今回の里親は、高齢のオブおじちゃんとメイおばちゃん。ギリーと境遇は似ているが、大きく違うのは、サマーには自分が愛情を受けた記憶がおぼろげながらあることだ。

ニューベリー賞とホーンブック賞をとったシンシア・ライラントの『メイおばちゃんの庭』(原著 1992/斎藤倫子訳 あかね書房 1993)の主人公は、母親と死別して孤児になり、やはり親戚をたらい回しにされた少女サマーで、今回の里親は、高齢のオブおじちゃんとメイおばちゃん。ギリーと境遇は似ているが、大きく違うのは、サマーには自分が愛情を受けた記憶がおぼろげながらあることだ。 スコット・オデール賞を受賞したカークパトリツク・ヒルの『アラスカの小さな家族〜バラードクリークのボー』(原書 2013/レウィン・ファム絵 田中奈津子訳 講談社 2015)は、養女ボーが主人公である。ボーは、〈楽しみ女〉のミリーが産んだ子で、育てられないから孤児院に入れてほしいと言ってアービッドの手に渡された。それ以来ボーは、二人の父親に育てられている。アービッドは、ゴールドラッシュのときにスウェーデンからやってきた。もう一人の父親はジャックで、アメリカ南部出身の黒人だ。二人とも大男の鍛冶屋である。ボーは、前回触れた絵本『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』の女の子と同じで 自分が二人の娘になったいきさつを何度でも聞いて楽しむ。この作品では、アービッドとジャックがどんな関係にあるのかについては語られていないが、ジャックには昔結婚しようと思った女性がいたことが会話に出てくるので、同性愛カップルと決めつけることはできない。

スコット・オデール賞を受賞したカークパトリツク・ヒルの『アラスカの小さな家族〜バラードクリークのボー』(原書 2013/レウィン・ファム絵 田中奈津子訳 講談社 2015)は、養女ボーが主人公である。ボーは、〈楽しみ女〉のミリーが産んだ子で、育てられないから孤児院に入れてほしいと言ってアービッドの手に渡された。それ以来ボーは、二人の父親に育てられている。アービッドは、ゴールドラッシュのときにスウェーデンからやってきた。もう一人の父親はジャックで、アメリカ南部出身の黒人だ。二人とも大男の鍛冶屋である。ボーは、前回触れた絵本『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』の女の子と同じで 自分が二人の娘になったいきさつを何度でも聞いて楽しむ。この作品では、アービッドとジャックがどんな関係にあるのかについては語られていないが、ジャックには昔結婚しようと思った女性がいたことが会話に出てくるので、同性愛カップルと決めつけることはできない。 アメリカで20年以上前に出た絵本『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』(原著 1996/ジェイミー・リー・カーティス作 ローラ・コーネル絵 坂上香訳 偕成社 1998)は、アメリカでも日本でもいまだに読みつがれている。作者は、自身も二人の養子を迎えた女優である。この絵本は、自分の写真アルバムを抱えた女の子が、「ねぇねえ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと」と両親にせがんでいる場面から始まる。しかし、次の見開きでは、パパとママと犬が一つのダブルベツドで寝ていると、真夜中に電話が鳴って、「わたし」の誕生を告げられたことがわかる。パパもママも、遠くのだれかから赤ちゃんの誕生を知らされるのだ。読者はおやっと思うかもしれない。

アメリカで20年以上前に出た絵本『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』(原著 1996/ジェイミー・リー・カーティス作 ローラ・コーネル絵 坂上香訳 偕成社 1998)は、アメリカでも日本でもいまだに読みつがれている。作者は、自身も二人の養子を迎えた女優である。この絵本は、自分の写真アルバムを抱えた女の子が、「ねぇねえ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと」と両親にせがんでいる場面から始まる。しかし、次の見開きでは、パパとママと犬が一つのダブルベツドで寝ていると、真夜中に電話が鳴って、「わたし」の誕生を告げられたことがわかる。パパもママも、遠くのだれかから赤ちゃんの誕生を知らされるのだ。読者はおやっと思うかもしれない。 それから10年以上たって、2009年に日本でも『たからものはなあに?』(あいだひさ作 たかばやしまり絵 偕成社)が出た。作者は、自分も特別養子縁組をした子どもを育てている。この絵本に登場するのは二組の家族で、たくやは母親のお腹から生まれ、なつかは赤ちゃんの家からやって来た。なつかの養親は、赤ちやんの家に何度も会いにいき、それから家に迎え入れる。たくやがママのお腹の中で大きくなったのに対して、なつかは言う。

それから10年以上たって、2009年に日本でも『たからものはなあに?』(あいだひさ作 たかばやしまり絵 偕成社)が出た。作者は、自分も特別養子縁組をした子どもを育てている。この絵本に登場するのは二組の家族で、たくやは母親のお腹から生まれ、なつかは赤ちゃんの家からやって来た。なつかの養親は、赤ちやんの家に何度も会いにいき、それから家に迎え入れる。たくやがママのお腹の中で大きくなったのに対して、なつかは言う。 ホリー・ケラーの『ママとパパをさがしにいくの』(原著 1991/末吉暁子訳 BL出版 2000)は、アメリカの書評誌ホーンブックが優秀作品として選んだ絵本で、動物を主人公にしている。最初の場面では、トラのママがヒョウの子どもホラスを寝かしつけながら、こう話す。

ホリー・ケラーの『ママとパパをさがしにいくの』(原著 1991/末吉暁子訳 BL出版 2000)は、アメリカの書評誌ホーンブックが優秀作品として選んだ絵本で、動物を主人公にしている。最初の場面では、トラのママがヒョウの子どもホラスを寝かしつけながら、こう話す。 ジャステイン・リチャードソンとピーター・パーネルが文を書き、ヘンリー・コールが絵をつけた『タンタンタンゴはパパふたり』(原著 2005/尾辻かな子・前田和男訳 ポット出版 2008)は、アメリカ図書館協会が優良図書に選んだ絵本。ニューヨーク市マンハッタンにあるセントラル・パーク動物園にいるペンギンの実話を基に作られた。いつも一緒にいる雄ペンギンのロイとシロは、ある日、卵形の石をあたため始める。その様子を見ていた飼育員が、他のペンギンが遺棄した卵を2羽の巣においてやると、今度はそれを交替であたためる。その卵からかえったひなは、タンゴと名づけられる。この3羽がいい家族であることは、絵からも感じられる。この絵本は、男性カップルが養子を迎える話というふうにも解釈できるが、非血縁者が家族をつくる絵本としてここに入れておきたい。

ジャステイン・リチャードソンとピーター・パーネルが文を書き、ヘンリー・コールが絵をつけた『タンタンタンゴはパパふたり』(原著 2005/尾辻かな子・前田和男訳 ポット出版 2008)は、アメリカ図書館協会が優良図書に選んだ絵本。ニューヨーク市マンハッタンにあるセントラル・パーク動物園にいるペンギンの実話を基に作られた。いつも一緒にいる雄ペンギンのロイとシロは、ある日、卵形の石をあたため始める。その様子を見ていた飼育員が、他のペンギンが遺棄した卵を2羽の巣においてやると、今度はそれを交替であたためる。その卵からかえったひなは、タンゴと名づけられる。この3羽がいい家族であることは、絵からも感じられる。この絵本は、男性カップルが養子を迎える話というふうにも解釈できるが、非血縁者が家族をつくる絵本としてここに入れておきたい。 にしかわおさむの『おとうちゃんとぼく』(2012)も、作者の制作意図は別として、養子の絵本と考えることも可能だ。

にしかわおさむの『おとうちゃんとぼく』(2012)も、作者の制作意図は別として、養子の絵本と考えることも可能だ。 イギリスの絵本『おとうとがやってきた!』(原著 1993/ティー・シャールマン作 もとしたいずみ訳 偕成社 1996)は、弟ができた姉ドーラの話だが、その弟が養子であるところが他と違う。イギリスではこの年代でも養子縁組は珍しいことではなかったようで、最初の場面でドーラは、養子の弟がやってくることを

イギリスの絵本『おとうとがやってきた!』(原著 1993/ティー・シャールマン作 もとしたいずみ訳 偕成社 1996)は、弟ができた姉ドーラの話だが、その弟が養子であるところが他と違う。イギリスではこの年代でも養子縁組は珍しいことではなかったようで、最初の場面でドーラは、養子の弟がやってくることを アメリカの作家E.L.カニグズバーグが書いた『800番への旅』(原著 1982/岡本浜江訳 佑学社 1987、小島希里・他訳 岩波書店 2000・2005)の主人公マックス(愛称ボー)の両親は離婚している。マックスは母親と暮らしているのだが、母親が再婚することになり、そのハネムーンの間息子は父親のウッディに預けられる。父親は各地をまわり、お客をラクダに乗せてお金を稼いでいる。きちんとした生活が好きで上昇志向もある母親の影響もあり、最初のうちマックスは久しぶりに会った父親を批判的にながめ、周囲の一風変わった人たちのことも冷ややかに見ている。しかし、徐々にマックスも父親のよさを理解し、社会から外れた人たちのたくましい生き方に触れて成長していく。

アメリカの作家E.L.カニグズバーグが書いた『800番への旅』(原著 1982/岡本浜江訳 佑学社 1987、小島希里・他訳 岩波書店 2000・2005)の主人公マックス(愛称ボー)の両親は離婚している。マックスは母親と暮らしているのだが、母親が再婚することになり、そのハネムーンの間息子は父親のウッディに預けられる。父親は各地をまわり、お客をラクダに乗せてお金を稼いでいる。きちんとした生活が好きで上昇志向もある母親の影響もあり、最初のうちマックスは久しぶりに会った父親を批判的にながめ、周囲の一風変わった人たちのことも冷ややかに見ている。しかし、徐々にマックスも父親のよさを理解し、社会から外れた人たちのたくましい生き方に触れて成長していく。 戸森しるこの作品はどれも(今のところ、表題作のほかに『ぼくたちのリアル』と『理科準備室のヴィーナス』)、生きることは複雑であり、だからこそおもしろいということを伝えている。デビュー作の『十一月のマーブル』(講談社 2016)は、6年生の主人公波楽(はら)と、自分の性に違和感を持つ親友レンの間に通う繊細な愛の物語とも言えるが、その一方で非血縁の家族の物語でもある。

戸森しるこの作品はどれも(今のところ、表題作のほかに『ぼくたちのリアル』と『理科準備室のヴィーナス』)、生きることは複雑であり、だからこそおもしろいということを伝えている。デビュー作の『十一月のマーブル』(講談社 2016)は、6年生の主人公波楽(はら)と、自分の性に違和感を持つ親友レンの間に通う繊細な愛の物語とも言えるが、その一方で非血縁の家族の物語でもある。 フランスの絵本『パパと10にんのこども』(原著 1997/ベネディクト・ゲッティエール作 那須田淳訳 ひくまの出版 2000)では、バパが家事と10人の子どもの世話を一手に引き受けており、子どもたちを学校に連れていったあとは、自分も会社に行く。仕事から帰ってくると10人をお風呂に入れ、ご飯を作って食べさせ、歯磨きをさせ、お話を開かせ、キスをして「あ―あ、くたびれた」と言う。パパは、たまにはひとりになりたいと、夜中にこっそり船をつくって、おばあさんに子どもの世話をたのみ、海に出てつかの間の休暇を楽しむ。そして10日も眠り続けた後に戻って来る。そして今度はその船に10人の子どもを乗せて、もっと大きな冒険の旅に出るのである。リアルな父子家庭というよりは、寓話的な絵本といえよう。

フランスの絵本『パパと10にんのこども』(原著 1997/ベネディクト・ゲッティエール作 那須田淳訳 ひくまの出版 2000)では、バパが家事と10人の子どもの世話を一手に引き受けており、子どもたちを学校に連れていったあとは、自分も会社に行く。仕事から帰ってくると10人をお風呂に入れ、ご飯を作って食べさせ、歯磨きをさせ、お話を開かせ、キスをして「あ―あ、くたびれた」と言う。パパは、たまにはひとりになりたいと、夜中にこっそり船をつくって、おばあさんに子どもの世話をたのみ、海に出てつかの間の休暇を楽しむ。そして10日も眠り続けた後に戻って来る。そして今度はその船に10人の子どもを乗せて、もっと大きな冒険の旅に出るのである。リアルな父子家庭というよりは、寓話的な絵本といえよう。 スウェーデンの絵本『おやすみアルフォンス!』(原著 1973/グニッラ・ベリィストロム作 やまのうちきよこ訳 偕成社 1981)も、父子家庭を描いた古典的な絵本。4歳のアルフォンスは夜なかなか眠れずに、何度もパパを呼ぶ。やさしいパパはそのたびに アルフォンスにお話をしてやったり、歯ブラシやジュースを持ってきたり、ジュースをこぼしたシーツをとりかえたり、おまるを持ってきたりと大奮闘。しかしパパは、ぬいぐるみを探しにいった時に、とうとう疲れて眠り込んでしまう。父子家庭を取り上げたどちらの絵本も パパの大奮聞とそれによる疲労を描いている。アルフォンスの絵本には続編(『パパ、ちょっとまって!』『アルフォンスのヘリコプター』『ひみつのともだちモルガン』)もあり、スウェーデンではだれでも知っている人気シリーズになっている。

スウェーデンの絵本『おやすみアルフォンス!』(原著 1973/グニッラ・ベリィストロム作 やまのうちきよこ訳 偕成社 1981)も、父子家庭を描いた古典的な絵本。4歳のアルフォンスは夜なかなか眠れずに、何度もパパを呼ぶ。やさしいパパはそのたびに アルフォンスにお話をしてやったり、歯ブラシやジュースを持ってきたり、ジュースをこぼしたシーツをとりかえたり、おまるを持ってきたりと大奮闘。しかしパパは、ぬいぐるみを探しにいった時に、とうとう疲れて眠り込んでしまう。父子家庭を取り上げたどちらの絵本も パパの大奮聞とそれによる疲労を描いている。アルフォンスの絵本には続編(『パパ、ちょっとまって!』『アルフォンスのヘリコプター』『ひみつのともだちモルガン』)もあり、スウェーデンではだれでも知っている人気シリーズになっている。

をしている場面や、べッドの端の格子細工のせいで、寝ているハナが檻に閉じこめられているように見える場面もあり、絵からもハナの孤独感がひしひしと伝わってくる。ゴリラが大好きなハナは 誕生日にゴリラがはしいと父親にねだるが 夜中に目をさまして見つけたのは、ちっぽけな箱に入ったゴリラのぬいぐるみ。でも、そのゴリラがぐんぐんと大きくなり、ハナを動物園や映画館やレストランに連れていってくれ、一緒にダンスも踊ってくれる。こんなに楽しかったのは生まれて初めてだ、とハナは思う。

をしている場面や、べッドの端の格子細工のせいで、寝ているハナが檻に閉じこめられているように見える場面もあり、絵からもハナの孤独感がひしひしと伝わってくる。ゴリラが大好きなハナは 誕生日にゴリラがはしいと父親にねだるが 夜中に目をさまして見つけたのは、ちっぽけな箱に入ったゴリラのぬいぐるみ。でも、そのゴリラがぐんぐんと大きくなり、ハナを動物園や映画館やレストランに連れていってくれ、一緒にダンスも踊ってくれる。こんなに楽しかったのは生まれて初めてだ、とハナは思う。 読み物に描かれる父子家庭の父親は概して頼りない。アメリカの国際アンデルセン賞受賞作家ジャクリーン・ウッドソンの『レーナ』(原著 1994/さくまゆみこ訳 理論社 1998)には、二つの父子家庭が登場する。一つは、アフリカ系のマリー(12歳)の家庭で、母親は失踪しており、父親は大学の教員で裕福でもある。もう一つは、白人のレーナの家庭である。父親は臨時雇いをしており、母親はガンで亡くなっている。プアホワイトの父親はレーナとその妹のディオンに性的な虐待を行っている。レーナとマリーは母親不在という共通項で友だちになり、レーナはだれにも言えないでいた父親からの虐待についてマリーにだけ打ち明ける。最初はレーナが「(父親が)愛しすぎている」という言葉で表現するので、父親にもっと抱きしめてもらいたいと思っているマリーには理解できない。

読み物に描かれる父子家庭の父親は概して頼りない。アメリカの国際アンデルセン賞受賞作家ジャクリーン・ウッドソンの『レーナ』(原著 1994/さくまゆみこ訳 理論社 1998)には、二つの父子家庭が登場する。一つは、アフリカ系のマリー(12歳)の家庭で、母親は失踪しており、父親は大学の教員で裕福でもある。もう一つは、白人のレーナの家庭である。父親は臨時雇いをしており、母親はガンで亡くなっている。プアホワイトの父親はレーナとその妹のディオンに性的な虐待を行っている。レーナとマリーは母親不在という共通項で友だちになり、レーナはだれにも言えないでいた父親からの虐待についてマリーにだけ打ち明ける。最初はレーナが「(父親が)愛しすぎている」という言葉で表現するので、父親にもっと抱きしめてもらいたいと思っているマリーには理解できない。 イギリスの作家ジル・ルイスによる『白いイルカの浜辺』(原著 2012/さくまゆみこ訳 評論社 2015)では、主人公の少女カラの母親は環境活動家で、ソロモン諸島に調査に出かけたまま行方不明になっている。難読症をもつ父親は、妻の不在という現実を受け容れることがなかなかできず、仕事もうまくいっていない。カラ自身も難読症で学校にとけこめず 自分を閉ざす傾向にあるのだが、脳性麻痺の少年と友だちになることから、少しずつ未来に目を向けることができるようになる。カラの、父親に対する信頼感は途中で揺らぐが、最後は二人で母親の死を受け入れ、次の一歩を踏み出す。

イギリスの作家ジル・ルイスによる『白いイルカの浜辺』(原著 2012/さくまゆみこ訳 評論社 2015)では、主人公の少女カラの母親は環境活動家で、ソロモン諸島に調査に出かけたまま行方不明になっている。難読症をもつ父親は、妻の不在という現実を受け容れることがなかなかできず、仕事もうまくいっていない。カラ自身も難読症で学校にとけこめず 自分を閉ざす傾向にあるのだが、脳性麻痺の少年と友だちになることから、少しずつ未来に目を向けることができるようになる。カラの、父親に対する信頼感は途中で揺らぐが、最後は二人で母親の死を受け入れ、次の一歩を踏み出す。

日本で父子家庭を描いた作品といえば多くの人が思い浮かべるのは、今江祥智の『優しさごっこ』(理論社1977)だろうが、ここでは『世界がぼくを笑っても』(笹生陽子著 講談社 2009)を取り上げたい。頼りない教員と中学生をめぐる物語が、生徒同士のネットのやりとりも交えなから北村ハルトの一人称で描かれている作品だ。ハルトは、8歳の時「うちにもサンタさん来てくれるかな」と父親にきくが、父親はサンタのネット予約に必要だと言って息子に500円を出させ、馬券を買ってすってしまう。ハルトが2歳の時に母親は家出をし、その後離婚しているのだが、教師が家庭訪問に来ると、父親は「中学2年生にもなって、みんなと仲良くできないようじゃ、天国にいるおがあさんにも申しわけが立たんぞ、まじで」などとほざいて、妻を死んだことにしてしまう。ハルトは、久しぶりに母親に会った時、ここぞとばかりに父親のことを悪く言う。

日本で父子家庭を描いた作品といえば多くの人が思い浮かべるのは、今江祥智の『優しさごっこ』(理論社1977)だろうが、ここでは『世界がぼくを笑っても』(笹生陽子著 講談社 2009)を取り上げたい。頼りない教員と中学生をめぐる物語が、生徒同士のネットのやりとりも交えなから北村ハルトの一人称で描かれている作品だ。ハルトは、8歳の時「うちにもサンタさん来てくれるかな」と父親にきくが、父親はサンタのネット予約に必要だと言って息子に500円を出させ、馬券を買ってすってしまう。ハルトが2歳の時に母親は家出をし、その後離婚しているのだが、教師が家庭訪問に来ると、父親は「中学2年生にもなって、みんなと仲良くできないようじゃ、天国にいるおがあさんにも申しわけが立たんぞ、まじで」などとほざいて、妻を死んだことにしてしまう。ハルトは、久しぶりに母親に会った時、ここぞとばかりに父親のことを悪く言う。 コルデコット賞銀賛を受賞したアメリカの絵本『かあさんのいす』(原著 1982/ベラ・B.ウィリアムズ作・絵 佐野洋子訳 あかね書房 1984)では、祖母、母、娘(ローザ)の女3人家族が、大きなびんに小銭を貯めている。ウェイトレスとして働き疲れて帰って来る母親のために、すてきな椅子を買うための貯金である。一家がそれまで住んでいた家は家財ごと火事で丸焼けになってしまっている。とうとうお金が貯まると、3人はバラの模様がついたビロード地の椅子を見つけて買い、幸せと満足感にひたる。この絵本の母親には悲愴なところもなく、近所にもこの一家を応援しようという人々が大勢いるのが、心強い。

コルデコット賞銀賛を受賞したアメリカの絵本『かあさんのいす』(原著 1982/ベラ・B.ウィリアムズ作・絵 佐野洋子訳 あかね書房 1984)では、祖母、母、娘(ローザ)の女3人家族が、大きなびんに小銭を貯めている。ウェイトレスとして働き疲れて帰って来る母親のために、すてきな椅子を買うための貯金である。一家がそれまで住んでいた家は家財ごと火事で丸焼けになってしまっている。とうとうお金が貯まると、3人はバラの模様がついたビロード地の椅子を見つけて買い、幸せと満足感にひたる。この絵本の母親には悲愴なところもなく、近所にもこの一家を応援しようという人々が大勢いるのが、心強い。 続編の『ほんとにほんとにほしいもの』(原著 1983/あかね書房 1998)では、ローザが自分の誕生日に、どれにしようかとさんざん迷ったあげく、びんに貯めたお金でアコーディオンを買ってもらう。シリーズ3作目の『うたいましょうおどりましょう』(原著 1984/あかね書房 1999)では、病気の祖母を励ますために、ローザが肌の色の様々な友だちと楽団をつくって演奏し、空っぽだったびんにまた演奏の謝金を入れることができる。『ほんとにほんとに〜』では、母と子で鏡を見て百面相ごっこをする場画もあるし、どの店でもいったん買うと決めたものを土壇場でやめるというローザに対して、母親はいらだったり怒ったりすることなく笑い出す。

続編の『ほんとにほんとにほしいもの』(原著 1983/あかね書房 1998)では、ローザが自分の誕生日に、どれにしようかとさんざん迷ったあげく、びんに貯めたお金でアコーディオンを買ってもらう。シリーズ3作目の『うたいましょうおどりましょう』(原著 1984/あかね書房 1999)では、病気の祖母を励ますために、ローザが肌の色の様々な友だちと楽団をつくって演奏し、空っぽだったびんにまた演奏の謝金を入れることができる。『ほんとにほんとに〜』では、母と子で鏡を見て百面相ごっこをする場画もあるし、どの店でもいったん買うと決めたものを土壇場でやめるというローザに対して、母親はいらだったり怒ったりすることなく笑い出す。

戦後のアメリカの母子家庭を描いた『アンナの赤いオーバー』(原著 1986/ハリエット・ジィーフェルト文 アニタ・ローベル絵 松川真弓訳 評論社 1990)では、母親が金時計やネックレスやティーポットなど大事なものを一つずつ代金がわりに手渡して、ヒツジの毛を刈ってもらうところから始め、1年かかって娘にすてきなオーバーを調達する。そのちょっと大きめのオーバーには、母親の愛情と時間がたっぷりこめられていることが伝わってくる。また、既製品をただ購入するのとは違って、さまざまな人々の時間と手と心がかかわって一着の衣服が出来上がって行く様子もわかる。

戦後のアメリカの母子家庭を描いた『アンナの赤いオーバー』(原著 1986/ハリエット・ジィーフェルト文 アニタ・ローベル絵 松川真弓訳 評論社 1990)では、母親が金時計やネックレスやティーポットなど大事なものを一つずつ代金がわりに手渡して、ヒツジの毛を刈ってもらうところから始め、1年かかって娘にすてきなオーバーを調達する。そのちょっと大きめのオーバーには、母親の愛情と時間がたっぷりこめられていることが伝わってくる。また、既製品をただ購入するのとは違って、さまざまな人々の時間と手と心がかかわって一着の衣服が出来上がって行く様子もわかる。 日本絵本賞大賞を受けた『おかあさん、げんきですか。』(後藤竜二文 武田美穂絵 ポプラ社 2006)に登場するのも母子家庭で、母の日に小学校4年生の息子が学校で書いた手紙が絵本になっている。「わかった?」と何度も言わないでほしいとか、部屋を勝手に片付けないでほしい、というのがその内容なのだが、その手紙の文章からこの子の母親に対する愛情と成長がはっきりわかり、ユーモアもたっぷりで、何度読んでもあきない。最後のページは、お母さんがこの息子の手紙を読んでいる場面で、それまでのマンガっぽいちょっと怖いお母さんと違ってリアルなお母さんが登場している。

日本絵本賞大賞を受けた『おかあさん、げんきですか。』(後藤竜二文 武田美穂絵 ポプラ社 2006)に登場するのも母子家庭で、母の日に小学校4年生の息子が学校で書いた手紙が絵本になっている。「わかった?」と何度も言わないでほしいとか、部屋を勝手に片付けないでほしい、というのがその内容なのだが、その手紙の文章からこの子の母親に対する愛情と成長がはっきりわかり、ユーモアもたっぷりで、何度読んでもあきない。最後のページは、お母さんがこの息子の手紙を読んでいる場面で、それまでのマンガっぽいちょっと怖いお母さんと違ってリアルなお母さんが登場している。 映画が公開されて話題になった『怪物はささやく』(原著 2011/シヴォーン・ダウド原案 パトリック・ネス著 池田真紀子訳 あすなろ書房 2011)の主人公コナー(13歳)も母親と二人で暮らしているのだが、ガンにかかった母親は自分の余命が長くないことを感じている。その不安が息子に伝わるのか、コナーの前にイチイの木の姿をとる怪物があらわれる。この怪物が、コナーの潜在意識を表に引き出す役目を果たす。それによって死ばかりを見つめていたコナーはようやく生の方向にも目を向け、母の死をのりこえて進むことができるようになる。この作品の場合、コナーは母との愛着関係が強く、頼りない父親にも意地悪な祖母にもすがることができないと思っているので、よけいに孤立感が深く、不安や恐怖も強い。シヴォーン・ダウドはイギリスの女性作家で、自らもガンに冒されて2007年に死去し、その遺稿をアメリカ生まれのネスが完成させてカーネギー賞を受賞した。

映画が公開されて話題になった『怪物はささやく』(原著 2011/シヴォーン・ダウド原案 パトリック・ネス著 池田真紀子訳 あすなろ書房 2011)の主人公コナー(13歳)も母親と二人で暮らしているのだが、ガンにかかった母親は自分の余命が長くないことを感じている。その不安が息子に伝わるのか、コナーの前にイチイの木の姿をとる怪物があらわれる。この怪物が、コナーの潜在意識を表に引き出す役目を果たす。それによって死ばかりを見つめていたコナーはようやく生の方向にも目を向け、母の死をのりこえて進むことができるようになる。この作品の場合、コナーは母との愛着関係が強く、頼りない父親にも意地悪な祖母にもすがることができないと思っているので、よけいに孤立感が深く、不安や恐怖も強い。シヴォーン・ダウドはイギリスの女性作家で、自らもガンに冒されて2007年に死去し、その遺稿をアメリカ生まれのネスが完成させてカーネギー賞を受賞した。 次に家庭小説の伝統があるアメリカの二人の作家を取り上げる。ヴァージニア・ユウワー・ウルフのゴールデン・カイト賞を受けた『レモネードを作ろう』(原著 1993/こだまともこ訳 徳間書店 1999)には二組の母子家庭が登場する。一つは、14歳のラヴォーンの家庭。父親は死去して母親が働いて家計を支えている。ラヴォーンは貧困から抜け出すために大学に行こうと、ベビーシッターをしてお金を貯めようと考える。シッターを頼んできたのはジョリーという17歳のシングルマザー。幼い子二人を抱えているが、路上で暮らしていた経験も持ち、子どもの父親はわからない。ジョリーは安い賃金で働いているが、雇い主のセクハラにあって仕事も辞めざるを得なくなる。しっかりと将来を見すえているラヴォーンと、母親らしくなく、生きる術もわからずにいる極貧のジョリー。この二人のティーンエージャーは、最初は仕方なく付き合うのだが、やがでラヴォーンはジョリーから母親の強さを学び、ジョリーは自立するためにラヴォーンの手を借りることになる。最近アメリカでは韻文のような文章で書かれたYA小説が多く出ているが、これはその先駆けでもある。

次に家庭小説の伝統があるアメリカの二人の作家を取り上げる。ヴァージニア・ユウワー・ウルフのゴールデン・カイト賞を受けた『レモネードを作ろう』(原著 1993/こだまともこ訳 徳間書店 1999)には二組の母子家庭が登場する。一つは、14歳のラヴォーンの家庭。父親は死去して母親が働いて家計を支えている。ラヴォーンは貧困から抜け出すために大学に行こうと、ベビーシッターをしてお金を貯めようと考える。シッターを頼んできたのはジョリーという17歳のシングルマザー。幼い子二人を抱えているが、路上で暮らしていた経験も持ち、子どもの父親はわからない。ジョリーは安い賃金で働いているが、雇い主のセクハラにあって仕事も辞めざるを得なくなる。しっかりと将来を見すえているラヴォーンと、母親らしくなく、生きる術もわからずにいる極貧のジョリー。この二人のティーンエージャーは、最初は仕方なく付き合うのだが、やがでラヴォーンはジョリーから母親の強さを学び、ジョリーは自立するためにラヴォーンの手を借りることになる。最近アメリカでは韻文のような文章で書かれたYA小説が多く出ているが、これはその先駆けでもある。 『ジョージと秘密のメリッサ』(原著 2015/アレックス・ジーノ著 島村浩子訳 偕成社 2016)の主人公ジョージ(小4)も母子家庭で、母親と兄と一緒に暮らしている。ジーノは、トランスジェンダーの作家で、ジョージも見た目は男の子だが、内面は女の子という設定になっており、母親にその部分をわかってもらいたいとは思いながら、打ち明けられずに苦しむ。以下は、ジョージがようやく打ち明けたときの母子のやりとりである。

『ジョージと秘密のメリッサ』(原著 2015/アレックス・ジーノ著 島村浩子訳 偕成社 2016)の主人公ジョージ(小4)も母子家庭で、母親と兄と一緒に暮らしている。ジーノは、トランスジェンダーの作家で、ジョージも見た目は男の子だが、内面は女の子という設定になっており、母親にその部分をわかってもらいたいとは思いながら、打ち明けられずに苦しむ。以下は、ジョージがようやく打ち明けたときの母子のやりとりである。

ノルウェーの絵本『パパと怒り鬼〜話してごらん、だれかに』(原著 2003/グロー・ダーレ作 スヴァイン・ニーフース絵 大島かおり&青木順子訳 ひさかたチャイルド 2011)には、家族を愛していないわけではないのに虐待し、暴力をふるう父親が登場する。主人公の男の子ボイは、いつも父親の一挙手一投足をうかがっており、身体的にも極度に緊張している。そして、父親が怒り鬼に支配されてしまうと、

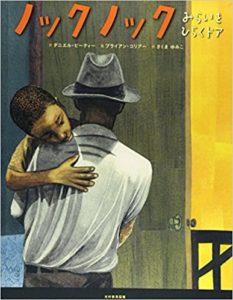

ノルウェーの絵本『パパと怒り鬼〜話してごらん、だれかに』(原著 2003/グロー・ダーレ作 スヴァイン・ニーフース絵 大島かおり&青木順子訳 ひさかたチャイルド 2011)には、家族を愛していないわけではないのに虐待し、暴力をふるう父親が登場する。主人公の男の子ボイは、いつも父親の一挙手一投足をうかがっており、身体的にも極度に緊張している。そして、父親が怒り鬼に支配されてしまうと、 アメリカの絵本『ノックノック〜みらいをひらくドア』(原著 2013/ダニエル・ビーティー文 ブライアン・コリアー絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2015)の表紙には、息子を抱き上げた父親の背中が描かれている。実体験に基づいて作られた絵本なので、この息子は作者のビーティーで、抱いているのは実の父親である。父親はイクメンで、幼い息子をかわいがっていたが、息子が3歳の時に投獄される。息子の心には大好きな父親の不在という穴がぽっかりあいてしまう。ただ、この父親は変わらず息子を愛していて、ある日メッセージを送ってくる。それをもらって自分なりの道を見いだした著者が、幸せな家庭を築いているらしいことが後半部分からうかがえるのがいい。この絵本を作ったのは、投獄だけでなく、離婚や死などさまざまな事情で親の不在を体験している子どもたちに寄り添おうとしてのことだとビーティーは述べている。

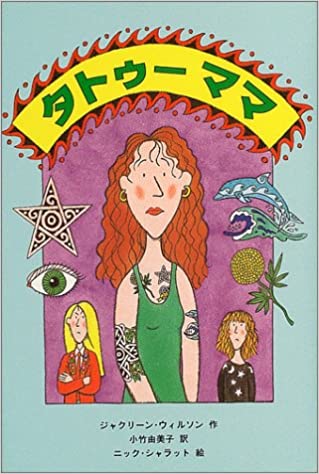

アメリカの絵本『ノックノック〜みらいをひらくドア』(原著 2013/ダニエル・ビーティー文 ブライアン・コリアー絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2015)の表紙には、息子を抱き上げた父親の背中が描かれている。実体験に基づいて作られた絵本なので、この息子は作者のビーティーで、抱いているのは実の父親である。父親はイクメンで、幼い息子をかわいがっていたが、息子が3歳の時に投獄される。息子の心には大好きな父親の不在という穴がぽっかりあいてしまう。ただ、この父親は変わらず息子を愛していて、ある日メッセージを送ってくる。それをもらって自分なりの道を見いだした著者が、幸せな家庭を築いているらしいことが後半部分からうかがえるのがいい。この絵本を作ったのは、投獄だけでなく、離婚や死などさまざまな事情で親の不在を体験している子どもたちに寄り添おうとしてのことだとビーティーは述べている。 イギリスの読み物『タトゥーママ』(原著 1999/ジャクリーン・ウィルソン著 小竹由美子訳 偕成社 2004)については、この連載の第1回でも触れた。マリゴールドという名の母親は、「ろくに働きもせずに生活保護のお金で暮らし、飲んだくれたり男をひっぱりこんだりする、精神状態の不安定なタトゥーだらけの未婚の母」(訳者あとがきより)で、親の覚悟をもって子どもに接することができない。父親の違う二人の娘(スターとドルフィン)は、家出をしたり、反発を感じたり、もうやってらいれないと思ったりする。しかし世間的にはできそこないの母親ではあっても、娘たちは母親の愛情を確信し、下の娘ドルフィンは最後にこう述べるのだ。

イギリスの読み物『タトゥーママ』(原著 1999/ジャクリーン・ウィルソン著 小竹由美子訳 偕成社 2004)については、この連載の第1回でも触れた。マリゴールドという名の母親は、「ろくに働きもせずに生活保護のお金で暮らし、飲んだくれたり男をひっぱりこんだりする、精神状態の不安定なタトゥーだらけの未婚の母」(訳者あとがきより)で、親の覚悟をもって子どもに接することができない。父親の違う二人の娘(スターとドルフィン)は、家出をしたり、反発を感じたり、もうやってらいれないと思ったりする。しかし世間的にはできそこないの母親ではあっても、娘たちは母親の愛情を確信し、下の娘ドルフィンは最後にこう述べるのだ。 イギリスの読み物『チューリップタッチ』(原著 1996/アン・ファイン作 灰島かり訳 評論社 2004)は、子どもの内面で起こる大きなドラマをとでもリアルに描いた傑作だ。語り手のナタリー(小学校高学年〜中学1年生)は、親が忙しくてなかなか目を向けてもらえない間に、近所の少女チューリップと仲良くなる。チューリップは嘘つきだし行動は破壊的だ。でも、それが何ものにもとらわれない個性やスリリングな創造性にも見えて、ナタリーはひきつけられる。

イギリスの読み物『チューリップタッチ』(原著 1996/アン・ファイン作 灰島かり訳 評論社 2004)は、子どもの内面で起こる大きなドラマをとでもリアルに描いた傑作だ。語り手のナタリー(小学校高学年〜中学1年生)は、親が忙しくてなかなか目を向けてもらえない間に、近所の少女チューリップと仲良くなる。チューリップは嘘つきだし行動は破壊的だ。でも、それが何ものにもとらわれない個性やスリリングな創造性にも見えて、ナタリーはひきつけられる。 小学館児童出版文化賞をとった市川朔久子の『小やぎのかんむり』(講談社 2016)にも、チューリップの親と同じような親が登場するが、アン・ファインが心の奥深くまで探るような書き方をしているのに比べると、そこまで深くは描かず、読者の想像にゆだねる書き方をしている。ある意味でこうした書き方は、日本の児童文学の特徴の一つかもしれない。

小学館児童出版文化賞をとった市川朔久子の『小やぎのかんむり』(講談社 2016)にも、チューリップの親と同じような親が登場するが、アン・ファインが心の奥深くまで探るような書き方をしているのに比べると、そこまで深くは描かず、読者の想像にゆだねる書き方をしている。ある意味でこうした書き方は、日本の児童文学の特徴の一つかもしれない。 『パパのカノジョは』(原著 1998/ジャニス・レヴィ作 クリス・モンロー絵 もん訳 岩崎書店 2002)は、アメリカの絵本。主人公の「あたし」は、父親が今つきあっているカノジョが最初は全然気に入らなくて、「すっごくカッコわるい」と思っている。それでも父親は、交際を娘に隠そうとせず、カノジョとピクニックに行く時もカノジョの家に食事に呼ばれた時も娘を連れていく。そのうち「あたし」の心境に変化が訪れ、パパのカノジョは

『パパのカノジョは』(原著 1998/ジャニス・レヴィ作 クリス・モンロー絵 もん訳 岩崎書店 2002)は、アメリカの絵本。主人公の「あたし」は、父親が今つきあっているカノジョが最初は全然気に入らなくて、「すっごくカッコわるい」と思っている。それでも父親は、交際を娘に隠そうとせず、カノジョとピクニックに行く時もカノジョの家に食事に呼ばれた時も娘を連れていく。そのうち「あたし」の心境に変化が訪れ、パパのカノジョは スウェーデンの『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R. ホルムベルイ作 エヴァ・エリクソン絵 ひしきあきらこ訳 BL出版 2004)は、親の離婚で母親と暮らしている少年ティムが、父親と会う1日を描いているが、雰囲気はもう少し重たい。父親と母親の仲は悪いらしく、顔を合わせることなくティムを駅に置いていく。全体を通して絵が暗めの色調なのも、この絵本にさびしいトーンをあたえている。

スウェーデンの『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R. ホルムベルイ作 エヴァ・エリクソン絵 ひしきあきらこ訳 BL出版 2004)は、親の離婚で母親と暮らしている少年ティムが、父親と会う1日を描いているが、雰囲気はもう少し重たい。父親と母親の仲は悪いらしく、顔を合わせることなくティムを駅に置いていく。全体を通して絵が暗めの色調なのも、この絵本にさびしいトーンをあたえている。 次に、読み物を何点かとりあげる。アメリカの人気作家ジュディ・ブルームは、かなり早い時期に『カレンの日記』(原著 1972/長田敏子訳 偕成社 1977)を書いている。描かれるのは、けんかばかりしている両親に子どもが3人という家庭。カレンは12歳になる真ん中の娘で、秘密の日記に、自分の気持ちや家庭のことを書き綴っている。そのうち両親が別居すると聞いたカレンは、

次に、読み物を何点かとりあげる。アメリカの人気作家ジュディ・ブルームは、かなり早い時期に『カレンの日記』(原著 1972/長田敏子訳 偕成社 1977)を書いている。描かれるのは、けんかばかりしている両親に子どもが3人という家庭。カレンは12歳になる真ん中の娘で、秘密の日記に、自分の気持ちや家庭のことを書き綴っている。そのうち両親が別居すると聞いたカレンは、 イギリスでは、アン・ファインが『ぎょろ目のジェラルド』(原著 1989/岡本浜江訳 講談社1991)を書いて、カーネギー賞とガーディアン賞をダブル受賞した。キティは、母親が再婚しようとする相手ジェラルドを最初は憎悪しているが、反核デモで母親が逮捕された後の対応からジェラルドに一目置くようになり、やがてけんかした母親とジエラルドを仲直りさせたりもする。

イギリスでは、アン・ファインが『ぎょろ目のジェラルド』(原著 1989/岡本浜江訳 講談社1991)を書いて、カーネギー賞とガーディアン賞をダブル受賞した。キティは、母親が再婚しようとする相手ジェラルドを最初は憎悪しているが、反核デモで母親が逮捕された後の対応からジェラルドに一目置くようになり、やがてけんかした母親とジエラルドを仲直りさせたりもする。 とレーナは思い、親友のリーケに、両親が離婚しそうだと打ち明ける。すると、すでに離婚した母親と暮らすリーケは、

とレーナは思い、親友のリーケに、両親が離婚しそうだと打ち明ける。すると、すでに離婚した母親と暮らすリーケは、 日本では、松谷みよ子の「モモちゃんとアカネちゃん」シリーズが、親の離婚を早くに扱ったすぐれた作品として挙げられるが、ひこ・田中の『お引越し』(福武書店 1990、福音館書店 2013)は、小学6年生のレンコが、両親の離婚前提の別居と向き合う姿を描いている。物語の冒頭で、父親の荷物を引っ越し先に運ぶトラックの荷台でレンコが知人のワコさんとおしゃべりをする。関西弁でのはずむような会話が続くこともあり、表向きはレンコが悩んだり落ち込んだりしている様子は感じられない。わざと明るくふるまっているのだろう。それでも内心は揺れていることが伝わってくる。レンコにとって、もちろん親の離婚がショックでないわけはなく、ひとりでいるときには、こんなふうにも考える。

日本では、松谷みよ子の「モモちゃんとアカネちゃん」シリーズが、親の離婚を早くに扱ったすぐれた作品として挙げられるが、ひこ・田中の『お引越し』(福武書店 1990、福音館書店 2013)は、小学6年生のレンコが、両親の離婚前提の別居と向き合う姿を描いている。物語の冒頭で、父親の荷物を引っ越し先に運ぶトラックの荷台でレンコが知人のワコさんとおしゃべりをする。関西弁でのはずむような会話が続くこともあり、表向きはレンコが悩んだり落ち込んだりしている様子は感じられない。わざと明るくふるまっているのだろう。それでも内心は揺れていることが伝わってくる。レンコにとって、もちろん親の離婚がショックでないわけはなく、ひとりでいるときには、こんなふうにも考える。 イギリスの人気作家ジャクリーン・ウィルソンの『バイバイわたしのおうち』(原著 1992/小竹由美子訳 偕成社 2000)は、10歳の少女アンデイーが主人公。両親は離婚してそれぞれ再婚している。アンディーはスーツケース一つを抱えて1週間ごとに母親の家庭、父親の家庭を渡り歩かなくてはならないうえ、親の再婚相手だけでなく、その連れ子たちとも折り合っていかなくてはならない。両親ともアンディーを愛していると口では言いながら、日々の暮らしに追われて娘の窮状を深く考えることがないダメ親である。

イギリスの人気作家ジャクリーン・ウィルソンの『バイバイわたしのおうち』(原著 1992/小竹由美子訳 偕成社 2000)は、10歳の少女アンデイーが主人公。両親は離婚してそれぞれ再婚している。アンディーはスーツケース一つを抱えて1週間ごとに母親の家庭、父親の家庭を渡り歩かなくてはならないうえ、親の再婚相手だけでなく、その連れ子たちとも折り合っていかなくてはならない。両親ともアンディーを愛していると口では言いながら、日々の暮らしに追われて娘の窮状を深く考えることがないダメ親である。 スウェーデンのウルフ・スタルクの『シロクマたちのダンス』(原著 1986/菱木晃子訳 佑学社 1994、偕成社 1994)では、家族が集まってクリスマスのお祝いをしている時に、母親が別の男性の子どもをお腹に宿していることがバレて、楽しいひとときが暗転する。ひとり息子のラッセは母親と暮らすことになるが、母親の再婚相手は歯医者のトシュテンソンで、ラッセより年上の娘がいる。トシュテンソンは、ラッセを品行方正な優等生にしてみせると意気込み、ラッセはメガネをつくってもらい、きちんとした服を買ってもらい、ヘアスタイルも整えてもらう。学校の成績も上がってくる。ラッセも最初は、晴れがましい気持ちになったりもする。しかしトシュテンソンが「自然界は戦場だ。強い者にだけチャンスがある。他人を負かした者しか生きのこれない」と考えている人物だということを、ラッセは間もなく見抜く。そしてトシュテンソン好みのラッセは自分ではないと思うようになる。そこで決意して書き置きを残す。

スウェーデンのウルフ・スタルクの『シロクマたちのダンス』(原著 1986/菱木晃子訳 佑学社 1994、偕成社 1994)では、家族が集まってクリスマスのお祝いをしている時に、母親が別の男性の子どもをお腹に宿していることがバレて、楽しいひとときが暗転する。ひとり息子のラッセは母親と暮らすことになるが、母親の再婚相手は歯医者のトシュテンソンで、ラッセより年上の娘がいる。トシュテンソンは、ラッセを品行方正な優等生にしてみせると意気込み、ラッセはメガネをつくってもらい、きちんとした服を買ってもらい、ヘアスタイルも整えてもらう。学校の成績も上がってくる。ラッセも最初は、晴れがましい気持ちになったりもする。しかしトシュテンソンが「自然界は戦場だ。強い者にだけチャンスがある。他人を負かした者しか生きのこれない」と考えている人物だということを、ラッセは間もなく見抜く。そしてトシュテンソン好みのラッセは自分ではないと思うようになる。そこで決意して書き置きを残す。 イギリスの絵本作家アンソニー・ブラウンの『おんぶはこりごり』(原著 1986/藤本朝巳訳 平凡社 2005)に登場するのはピゴット(Piggot)さん一家。この名前は、原書タイトルのPiggybookにも関連している。

イギリスの絵本作家アンソニー・ブラウンの『おんぶはこりごり』(原著 1986/藤本朝巳訳 平凡社 2005)に登場するのはピゴット(Piggot)さん一家。この名前は、原書タイトルのPiggybookにも関連している。 『おんぶはこりごり』と同じ頃に出版された高田桂子の『ざわめきやまない』(理論社 1989) に登場する中3の里子の母親は、下の子を亡くし精神的に不安定になつているのに、単身赴任の夫は仕事だけが生き甲斐でちゃんと向き合ってくれない。里子の祖母はこう言う。

『おんぶはこりごり』と同じ頃に出版された高田桂子の『ざわめきやまない』(理論社 1989) に登場する中3の里子の母親は、下の子を亡くし精神的に不安定になつているのに、単身赴任の夫は仕事だけが生き甲斐でちゃんと向き合ってくれない。里子の祖母はこう言う。

市川朔久子の『紙コップのオリオン』(講談社 2013) にも大きなテーマとは別に(というか大きなテーマを構成する要素の一つとして)、家出した母親が登場する。語り手である中2の橘論里の母親は、ある日、意味のよくわからないメモを残して家出する。論里に言わせると

市川朔久子の『紙コップのオリオン』(講談社 2013) にも大きなテーマとは別に(というか大きなテーマを構成する要素の一つとして)、家出した母親が登場する。語り手である中2の橘論里の母親は、ある日、意味のよくわからないメモを残して家出する。論里に言わせると

「米国の図書館には自国で出版された本がすでにたくさん並んでいるせいか、外国からの翻訳作品も必要だということを忘れてしまいがちです。でも、私たちは米国の子どもたちに本を通して、イランや朝鮮半島や南アフリカやセルビアやコロンビアやチリやイラクに暮らす友だちをあたえていかなければなりません。どの国の子どもたちとも仲良くなってもらうために。人は、自分の友だちが暮らしている国には危害を加えようとは思わなくなるからです」

「米国の図書館には自国で出版された本がすでにたくさん並んでいるせいか、外国からの翻訳作品も必要だということを忘れてしまいがちです。でも、私たちは米国の子どもたちに本を通して、イランや朝鮮半島や南アフリカやセルビアやコロンビアやチリやイラクに暮らす友だちをあたえていかなければなりません。どの国の子どもたちとも仲良くなってもらうために。人は、自分の友だちが暮らしている国には危害を加えようとは思わなくなるからです」

私が新たな家族像を描いているとして最初に感銘を受けた児童文学作品は、パトリシア・マクラクランのニューベリー賞受賞作『のっぼのサラ』(原書 1985/金原瑞人訳 福武書店 1987、徳間書店 2003)だった。母親が病死して父親と一緒に暮らす子どもたちが、継母(候補)のサラと心を通わせていく物語である。語り手である姉のアンナと弟のケイレブは、母親が死去して以来、家庭に歌がなくなってしまったと感じている。農業を営む父親が新聞に後妻募集の広告を出す(これは米国ではよくあることらしく、ほかの児童文学にも登場する)と、サラという女性が応募してくる。サラは、メイン州の海辺で兄と暮らしていたのだが、兄が結婚することになったので、その家を出る必要が出てきたのだ。手紙のやりとりの後サラが一家に会いにくることになり、二人の子どもたちは胸をおどらせると同時に気をもむ。

私が新たな家族像を描いているとして最初に感銘を受けた児童文学作品は、パトリシア・マクラクランのニューベリー賞受賞作『のっぼのサラ』(原書 1985/金原瑞人訳 福武書店 1987、徳間書店 2003)だった。母親が病死して父親と一緒に暮らす子どもたちが、継母(候補)のサラと心を通わせていく物語である。語り手である姉のアンナと弟のケイレブは、母親が死去して以来、家庭に歌がなくなってしまったと感じている。農業を営む父親が新聞に後妻募集の広告を出す(これは米国ではよくあることらしく、ほかの児童文学にも登場する)と、サラという女性が応募してくる。サラは、メイン州の海辺で兄と暮らしていたのだが、兄が結婚することになったので、その家を出る必要が出てきたのだ。手紙のやりとりの後サラが一家に会いにくることになり、二人の子どもたちは胸をおどらせると同時に気をもむ。 『のっぽのサラ』は、血がつながっていない親と子どもが心を通わせて親子の結びつきを深めていく物語だが、その一方で血のつながった親が親としての役割を果たせない姿を描いた作品もある。ダメ親に対する保護者役としての子どもが児童文学に登場するのは、もちろん近年になってからである。英国でチルドレンズ・ローリエト(児童書のすぐれた作家に授与される称号。子どもの本の普及のためにも働く)を務めたジャクリーン・ウィルソンは『タトゥ―ママ』(原書 1999/小竹由美子訳 偕成社 2004)でガーディアン賞を受賞した。この作品に登場する母親マリゴールドは、精神不安定で、生活保護のお金が入るとすぐタトゥー屋にとんでいって自分の体にタトゥーを入れてしまう。語り手の10歳のドルフィンは、異父姉のスターに頼って暮らしている。マリゴールドは、子どもに安心できる居場所もつくってやれないし、衣食住もおろそかにするし、客観的に見ればまったくのダメ親である。しかし著者のウィルソンは、そのマリゴールドがどこかいとおしい存在であるという描き方をしている。それは、ダメ親ではあっても、マリゴールドの愛を子どもたちが疑っていないからだろう。

『のっぽのサラ』は、血がつながっていない親と子どもが心を通わせて親子の結びつきを深めていく物語だが、その一方で血のつながった親が親としての役割を果たせない姿を描いた作品もある。ダメ親に対する保護者役としての子どもが児童文学に登場するのは、もちろん近年になってからである。英国でチルドレンズ・ローリエト(児童書のすぐれた作家に授与される称号。子どもの本の普及のためにも働く)を務めたジャクリーン・ウィルソンは『タトゥ―ママ』(原書 1999/小竹由美子訳 偕成社 2004)でガーディアン賞を受賞した。この作品に登場する母親マリゴールドは、精神不安定で、生活保護のお金が入るとすぐタトゥー屋にとんでいって自分の体にタトゥーを入れてしまう。語り手の10歳のドルフィンは、異父姉のスターに頼って暮らしている。マリゴールドは、子どもに安心できる居場所もつくってやれないし、衣食住もおろそかにするし、客観的に見ればまったくのダメ親である。しかし著者のウィルソンは、そのマリゴールドがどこかいとおしい存在であるという描き方をしている。それは、ダメ親ではあっても、マリゴールドの愛を子どもたちが疑っていないからだろう。